株式会社学研ホールディングス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:宮原博昭)の調査・研究機関である学研教育総合研究所は、2024年11月6日(水)~11月14日(木)の9日間、全国の小学生の子どもを持つ保護者を対象に「小学生調査」、全国の中学生の子どもを持つ保護者を対象に「中学生調査」、全国の高校生を対象に「高校生調査」を実施し、小学生調査では1,200名、中学生調査と高校生調査では各600名の有効サンプルを集計しました。今回は、小学生調査、中学生調査および高校生調査のうち、学習や学校生活の実態・意識に関する結果を「小学生・中学生・高校生白書 小学生・中学生・高校生の学習・学校生活に関する調査」として公表します。

調査協力機関:ネットエイジア株式会社

URL

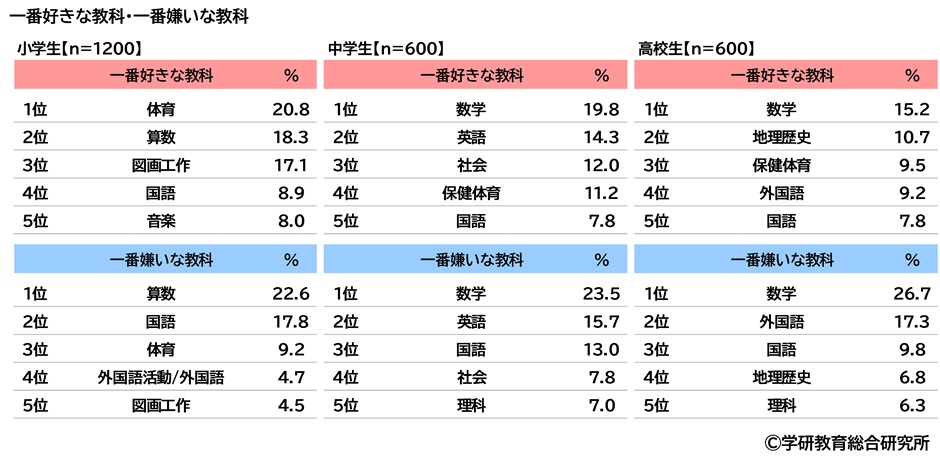

小学生・中学生・高校生の一番好きな教科・一番嫌いな教科 好きな教科 小学生の1位は「体育」、中学生と高校生の1位は「数学」 嫌いな教科 小学生の1位は「算数」、中学生と高校生の1位は「数学」 |

一番好きな教科と一番嫌いな教科をきいたところ、小学生では一番好きな教科は1位「体育」、2位「算数」、3位「図画工作」、一番嫌いな教科は1位「算数」、2位「国語」、3位「体育」となりました。

また、中学生と高校生では、一番好きな教科はともに1位「数学」、一番嫌いな教科もともに1位「数学」となり、中学生では一番好きな教科の2位は「英語」、3位は「社会」、一番嫌いな教科の2位は「英語」、3位は「国語」、高校生では一番好きな教科の2位は「地理歴史」、3位は「保健体育」、一番嫌いな教科の2位は「外国語」、3位は「国語」となりました 。

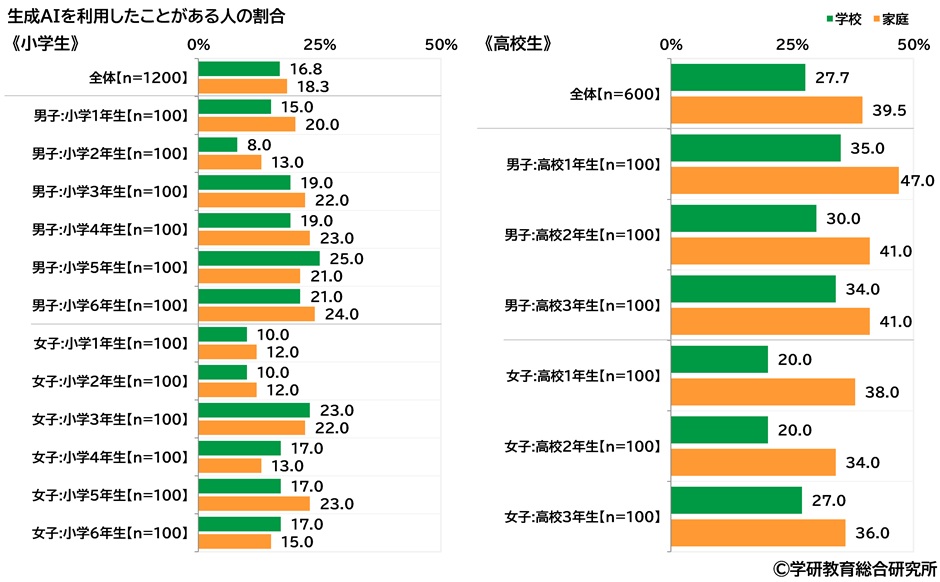

ChatGPTなど対話型生成AIの利用経験 「学校で利用したことがある」小学生の17%、高校生の28% 「家庭で利用したことがある」小学生の18%、高校生の40% |

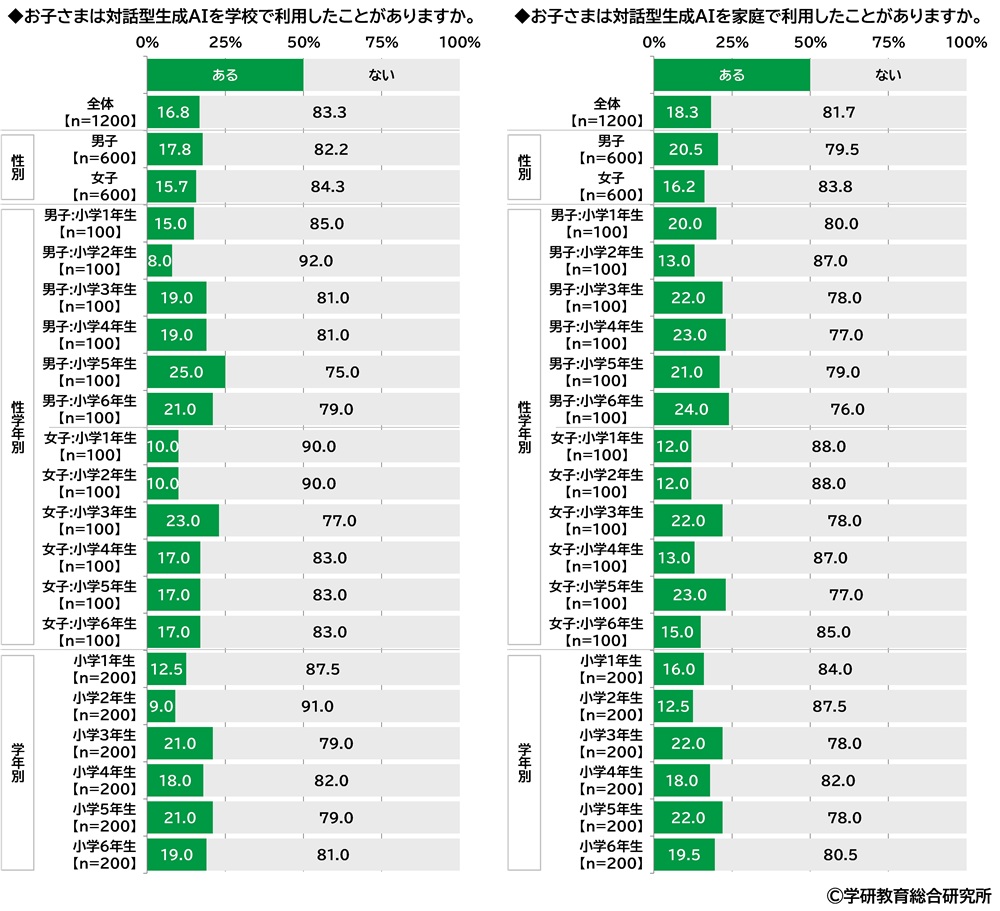

ChatGPTなどの対話型生成AIを【学校】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」と回答した人の割合は、小学生では16.8%、高校生では27.7%となりました。

また、対話型生成AIを【家庭】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」と回答した人の割合は、小学生では18.3%、高校生では39.5%となりました。

小学生の結果を前回調査と比較すると、利用したことがある人の割合は、【学校】では7.0ポイント上昇(前回調査9.8%→今回調査16.8%)、【家庭】では5.8ポイント上昇(前回調査12.5%→今回調査18.3%)と、どちらも上昇傾向がみられました。

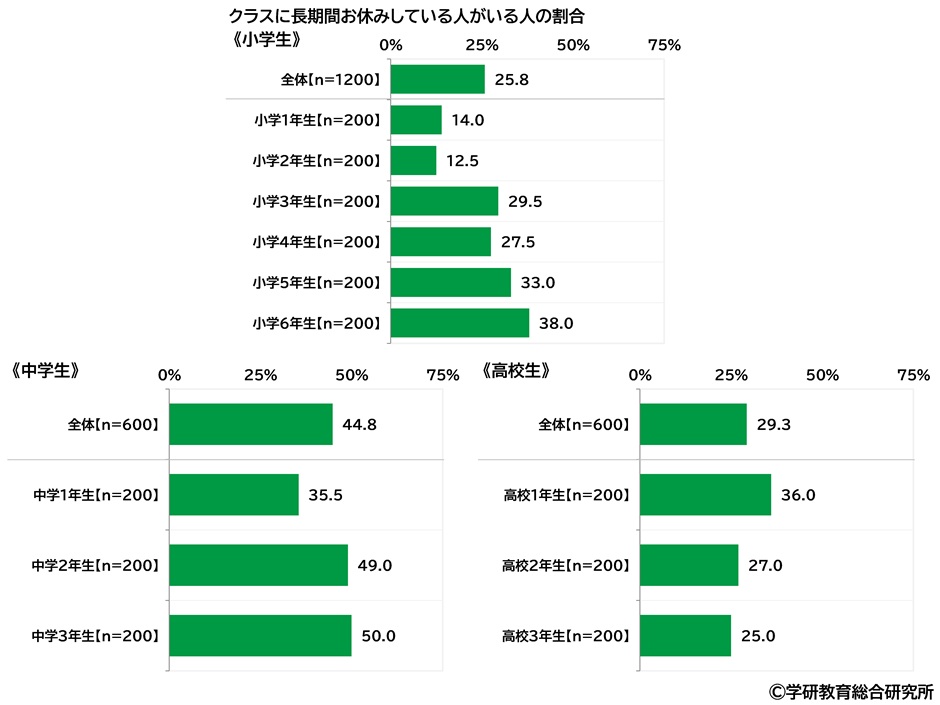

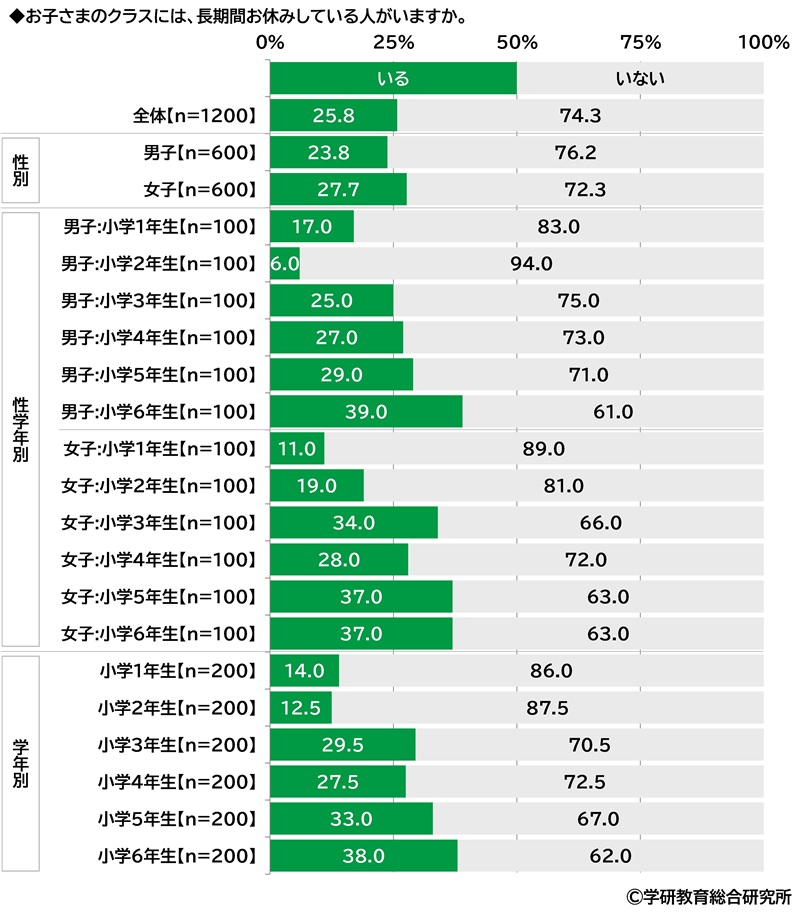

「クラスに長期間お休みしている人がいる」 小学生の26%、中学生の45%、高校生の29% 小学生と中学生では上の学年、高校生では下の学年で高くなる傾向 |

クラスに長期間お休みしている人がいるかをきいたところ、「いる」と回答した人の割合は、小学生では25.8%、中学生では44.8%、高校生では29.3%と、中学生が突出して高くなりました。

学年別にみると、小学生と中学生では上の学年で高くなっている一方、高校生では下の学年で高くなる傾向がみられました。

学習について

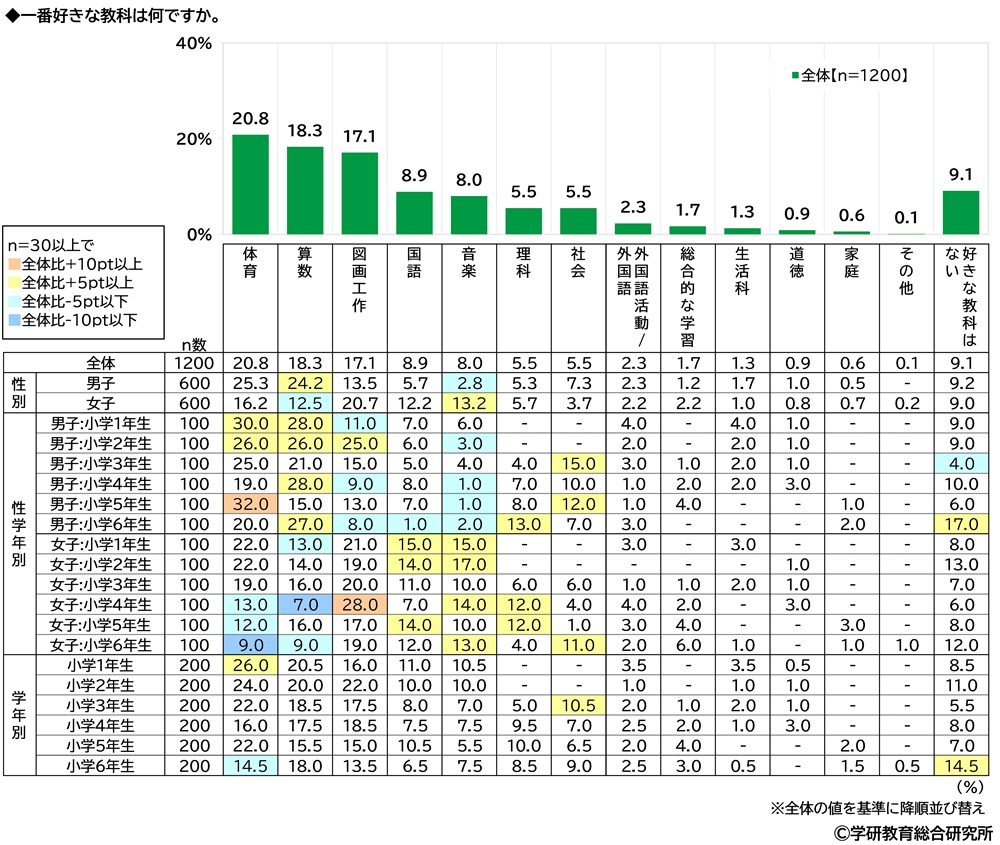

- 小学生の一番好きな教科 1位は前回調査に続き「体育」2位「算数」3位「図画工作」4位「国語」5位「音楽」

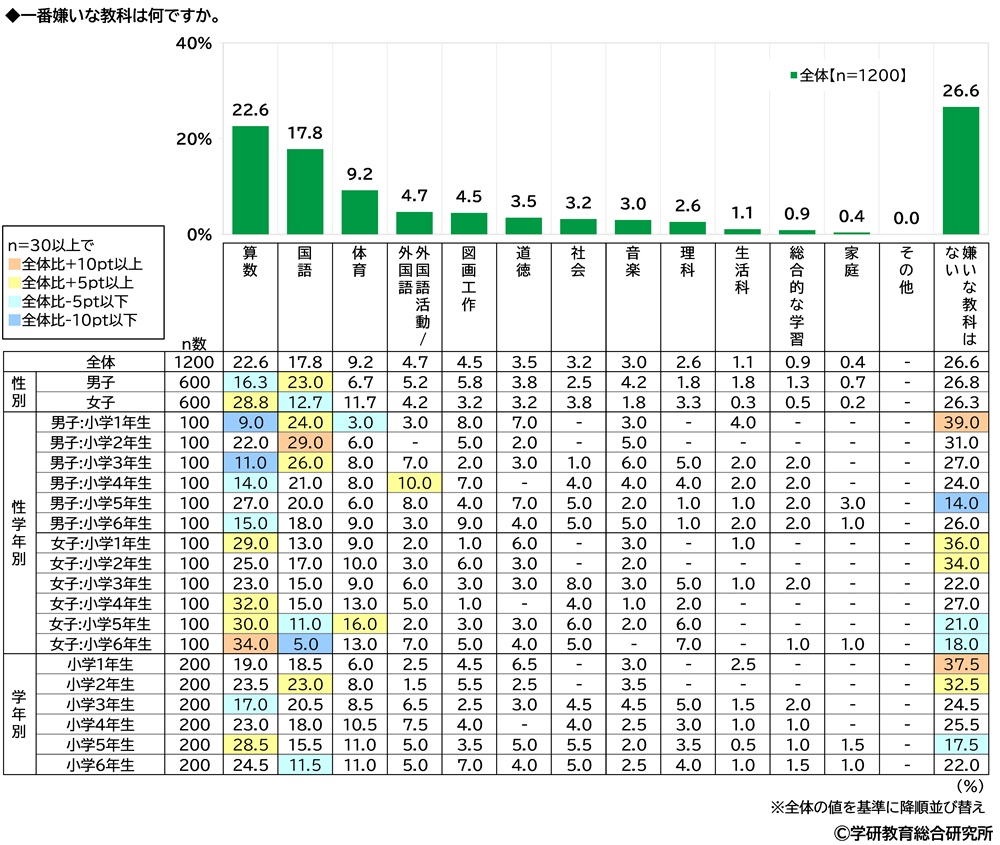

- 小学生の一番嫌いな教科

1位は前回調査に続き「算数」2位「国語」3位「体育」4位「外国語活動/外国語」5位「図画工作」

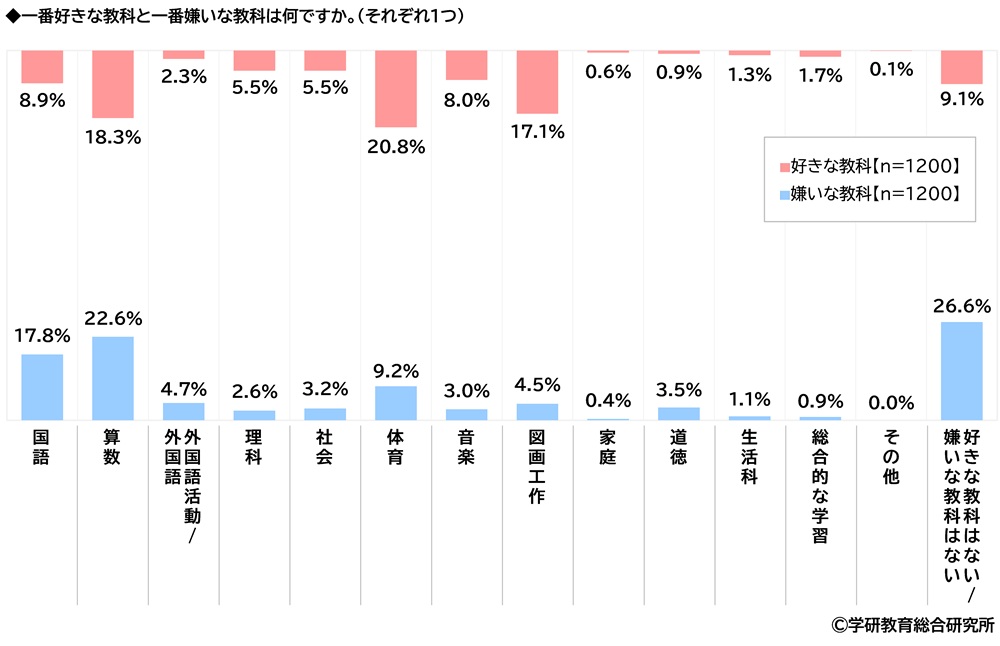

一番好きな教科をきいたところ、1位「体育」(20.8%)、2位「算数」(18.3%)、3位「図画工作」(17.1%)、4位「国語」(8.9%)、5位「音楽」(8.0%)となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、1位「算数」(22.6%)、2位「国語」(17.8%)、3位「体育」(9.2%)、4位「外国語活動/外国語」(4.7%)、5位「図画工作」(4.5%)となりました。

過去の調査と比較すると、前回調査に続き、一番好きな教科の1位は「体育」、一番嫌いな教科の1位は「算数」となりました。

一番好きな教科を男女別にみると、男子の1位は「体育」(25.3%)、女子の1位は「図画工作」(20.7%)でした。また、「算数」(男子24.2%、女子12.5%)は女子と比べて男子のほうが10ポイント以上高くなったのに対し、「音楽」(男子2.8%、女子13.2%)は男子と比べて女子のほうが10ポイント以上高くなりました。

一番嫌いな教科を男女別にみると、男子の1位は「国語」(23.0%)、女子の1位は「算数」(28.8%)でした。また、「国語」(男子23.0%、女子12.7%)は女子と比べて男子のほうが10ポイント以上高くなったのに対し、「算数」(男子16.3%、女子28.8%)は男子と比べて女子のほうが10ポイント以上高くなりました。

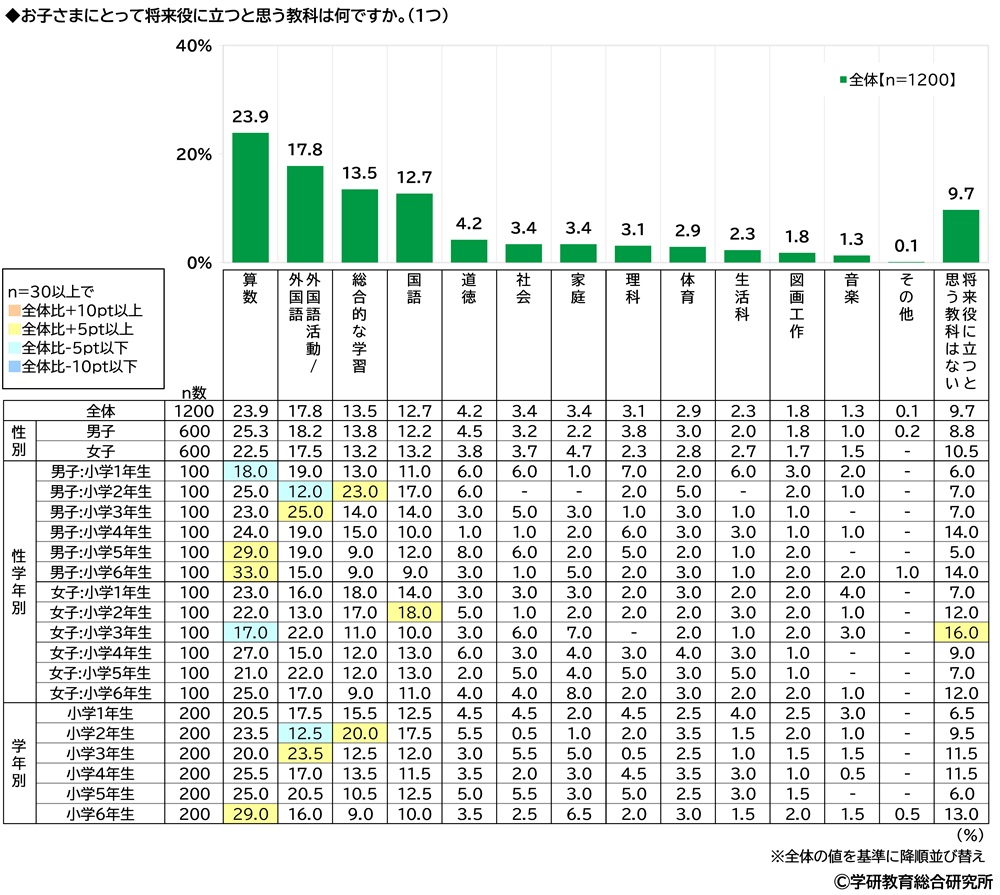

- 保護者が子どもにとって将来役に立つと思う教科 1位「算数」2位「外国語活動/外国語」3位「総合的な学習」

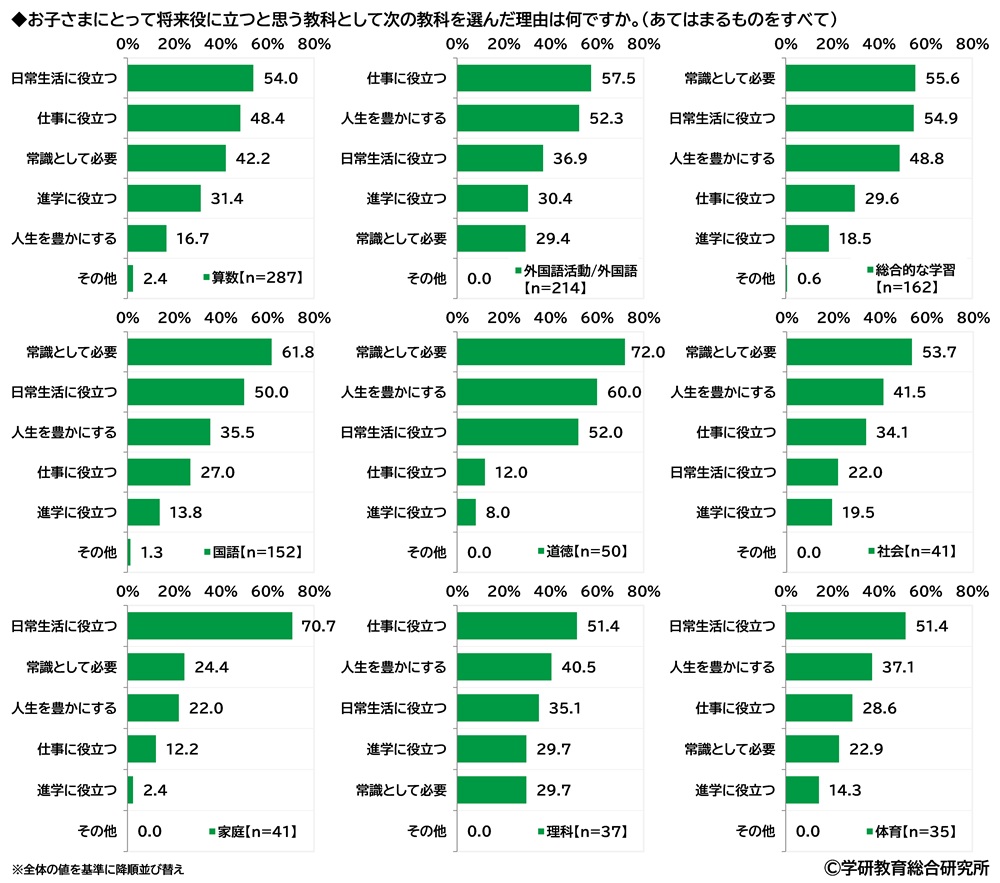

選んだ理由は? 総合的な学習・国語・道徳・社会では「常識として必要」が1位

保護者に、子どもにとって将来役に立つと思う教科をきいたところ、1位「算数」(23.9%)、2位「外国語活動/外国語」(17.8%)、3位「総合的な学習」(13.5%)、4位「国語」(12.7%)、5位「道徳」(4.2%)でした。

前回調査と比較すると、「総合的な学習」が前回調査4位→今回調査3位と、順位を上げる結果となりました。

将来役に立つと思う教科の上位の9つ(※)について、将来役に立つと思う教科として選んだ理由をきいたところ、算数と家庭、体育では「日常生活に役立つ」(算数54.0%、家庭70.7%、体育51.4%)、外国語活動/外国語と理科では「仕事に役立つ」(外国語活動/外国語57.5%、理科51.4%)、総合的な学習と国語、道徳、社会では「常識として必要」(総合的な学習55.6%、国語61.8%、道徳72.0%、社会53.7%)が1位となりました。

※n数が30以上の教科を抜粋

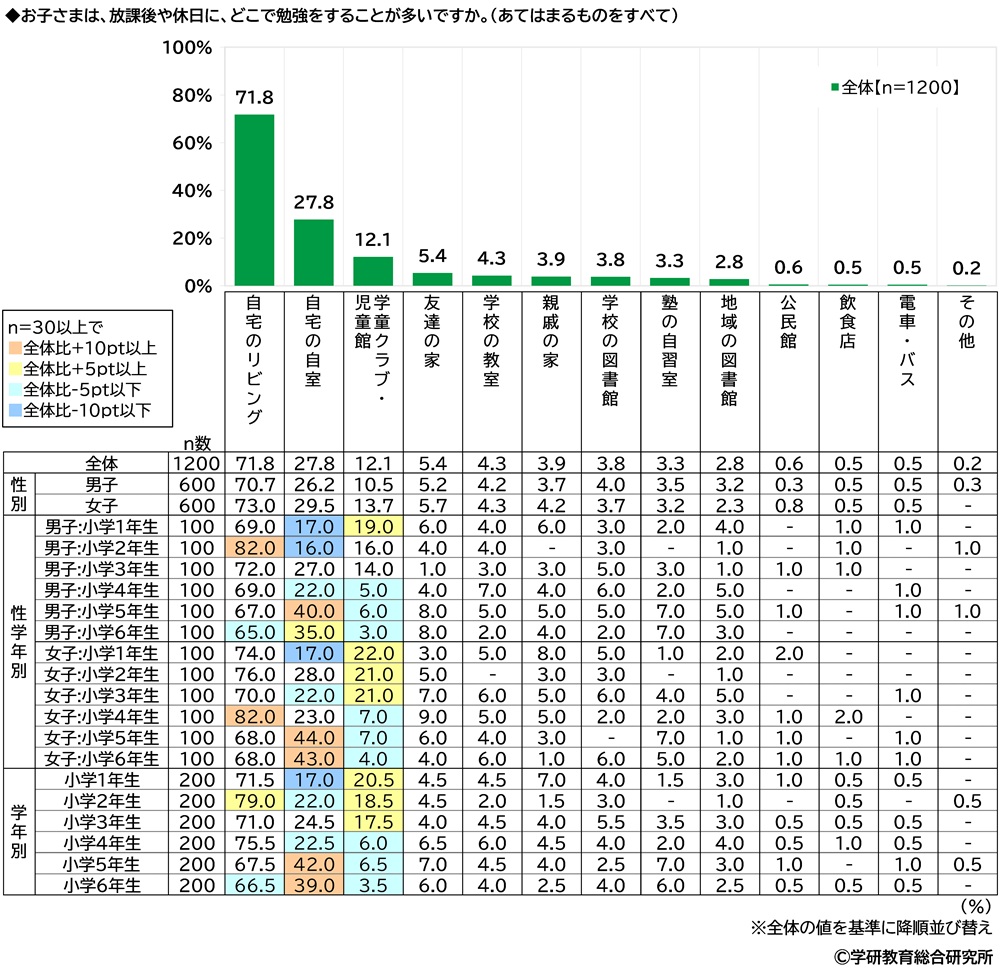

- 放課後や休日に勉強することが多い場所 1位「自宅のリビング」2位「自宅の自室」3位「学童クラブ・児童館」

子どもが放課後や休日に、どこで勉強をすることが多いかをきいたところ、「自宅のリビング」(71.8%)が突出して高くなり、「自宅の自室」(27.8%)、「学童クラブ・児童館」(12.1%)、「友達の家」(5.4%)、「学校の教室」(4.3%)が続きました。

学年別にみると、「学童クラブ・児童館」は低学年で高くなる傾向がみられ、1年生では20.5%でした。

- 「ChatGPTなど対話型生成AIを学校で利用したことがある」17%、前回調査から7ポイント上昇

対話型生成AIとは、音声やテキストで質問を入力すると、対話するように自然な文章で応答することができる人工知能を指します。

ChatGPTなどの対話型生成AIを【学校】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」は16.8%となりました。また、対話型生成AIを【家庭】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」は18.3%となりました。

前回調査と比較すると、利用したことがある人の割合は、【学校】では7.0ポイント上昇(前回調査9.8%→今回調査16.8%)、【家庭】では5.8ポイント上昇(前回調査12.5%→今回調査18.3%)と、どちらも上昇傾向がみられました。

- 子どもの対話型生成AIの利用に対する保護者の意識

「学習での利用を制限したい」30%、「学習以外での利用を制限したい」34%

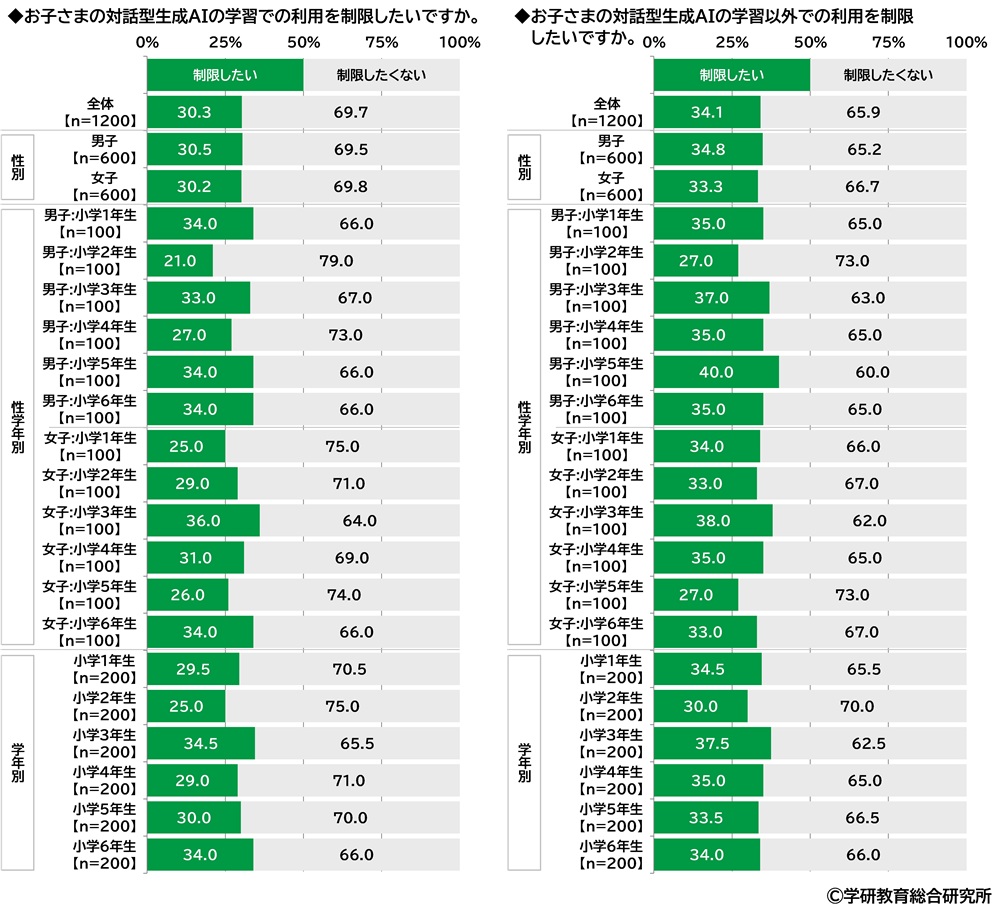

対話型生成AIの利用の制限について保護者に意向を質問しました。

保護者に、対話型生成AIの学習での利用を制限したいかをきいたところ、「制限したい」は30.3%、「制限したくない」は69.7%となり、対話型生成AIの学習以外での利用を制限したいかをきいたところ、「制限したい」は34.1%、「制限したくない」は65.9%となりました。

その他

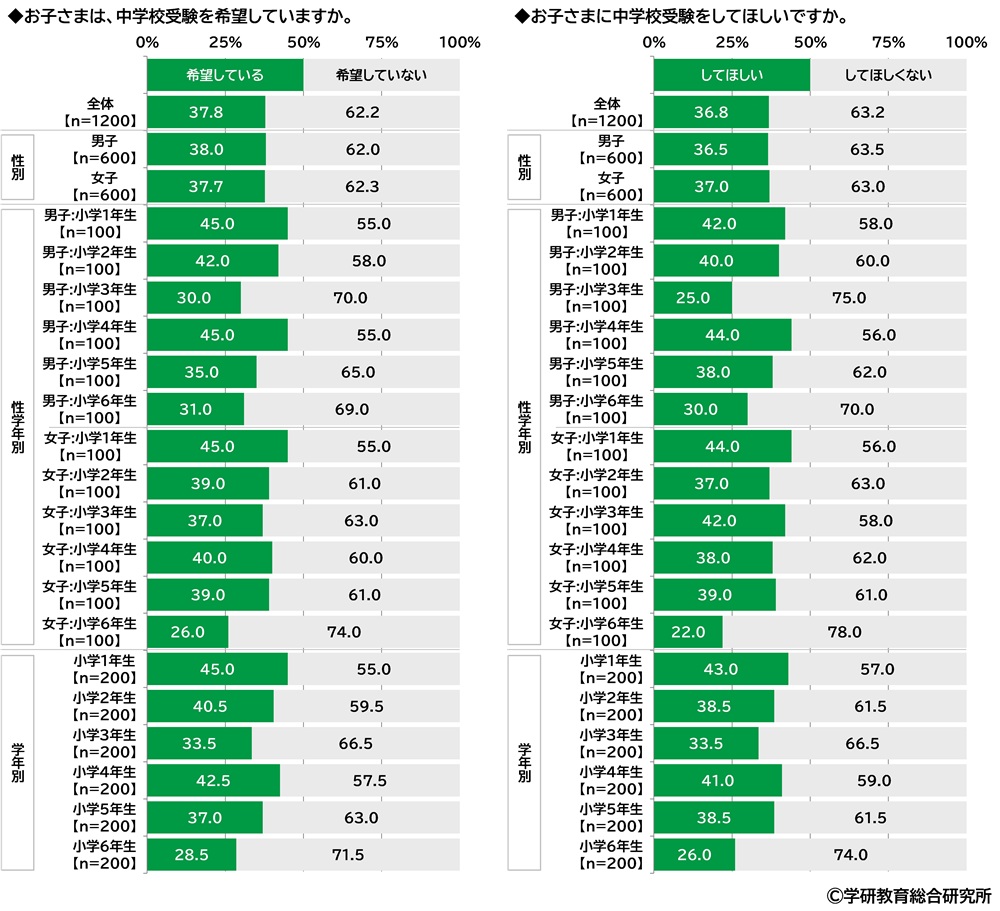

- 「中学校受験を希望している」小学生の38%、「子どもに中学校受験をしてほしい」保護者の37%

子ども自身が中学校受験を希望しているかをきいたところ、「希望している」は37.8%、「希望していない」は62.2%となりました。

他方、保護者に対し、子どもに中学校受験をしてほしいかをきいたところ、「してほしい」は36.8%、「してほしくない」は63.2%となりました。

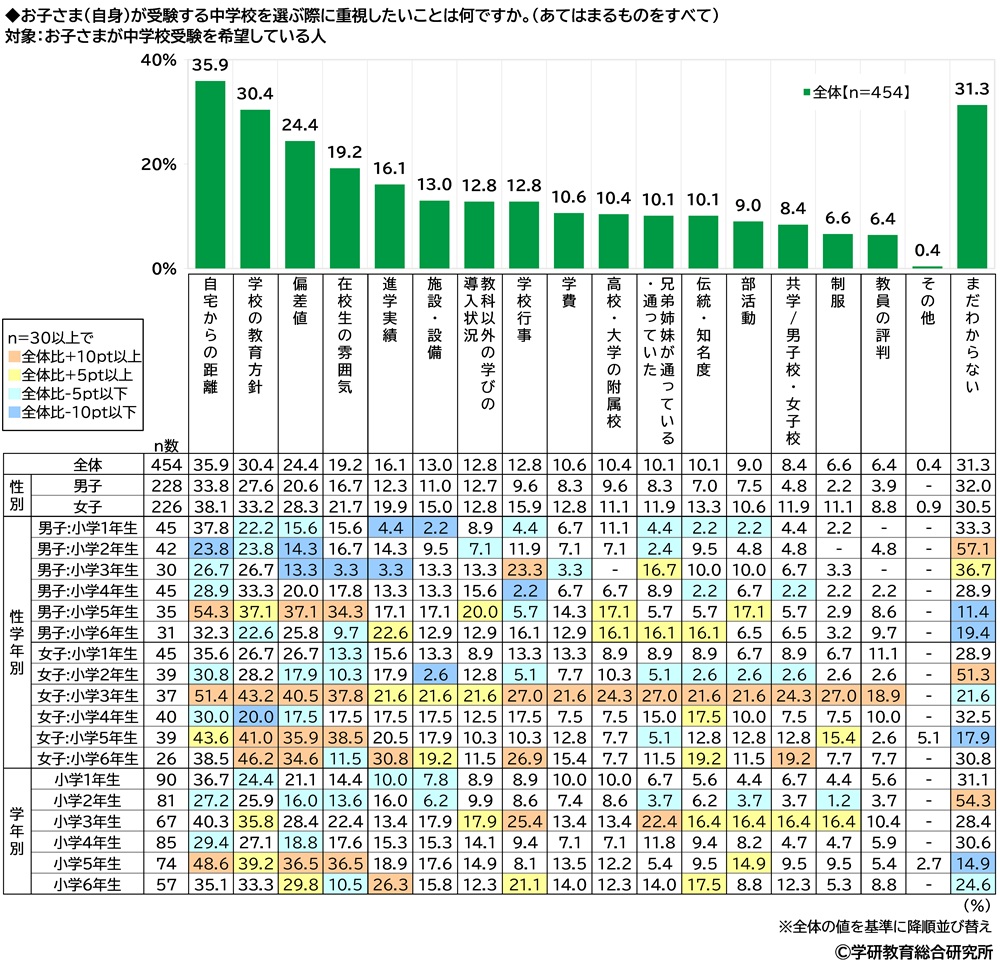

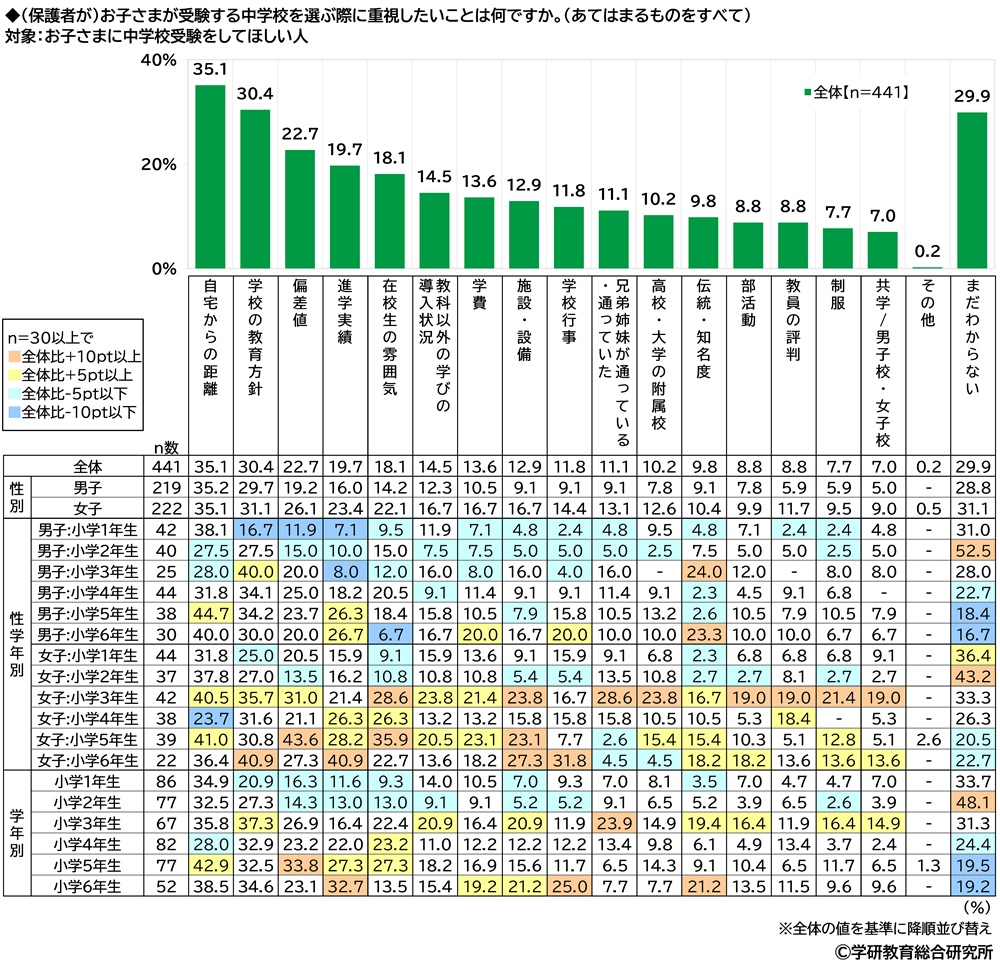

- 受験する中学校を選ぶ際に重視したいこと

子ども自身・保護者ともにTOP5は「自宅からの距離」「学校の教育方針」「偏差値」「在校生の雰囲気」「進学実績」

子どもが中学校受験を希望している人(454名)に、子ども自身が受験する中学校を選ぶ際、重視したいことをきいたところ、1位「自宅からの距離」(35.9%)、2位「学校の教育方針」(30.4%)、3位「偏差値」(24.4%)、4位「在校生の雰囲気」(19.2%)、5位「進学実績」(16.1%)となりました。

他方、子どもに中学校受験をしてほしい保護者(441名)に、子どもが受験する中学校を選ぶ際に重視したいことをきいたところ、1位「自宅からの距離」(35.1%)、2位「学校の教育方針」(30.4%)、3位「偏差値」(22.7%)、4位「進学実績」(19.7%)、5位「在校生の雰囲気」(18.1%)となり、子ども自身の回答と同じものがTOP5に挙がる結果となりました。

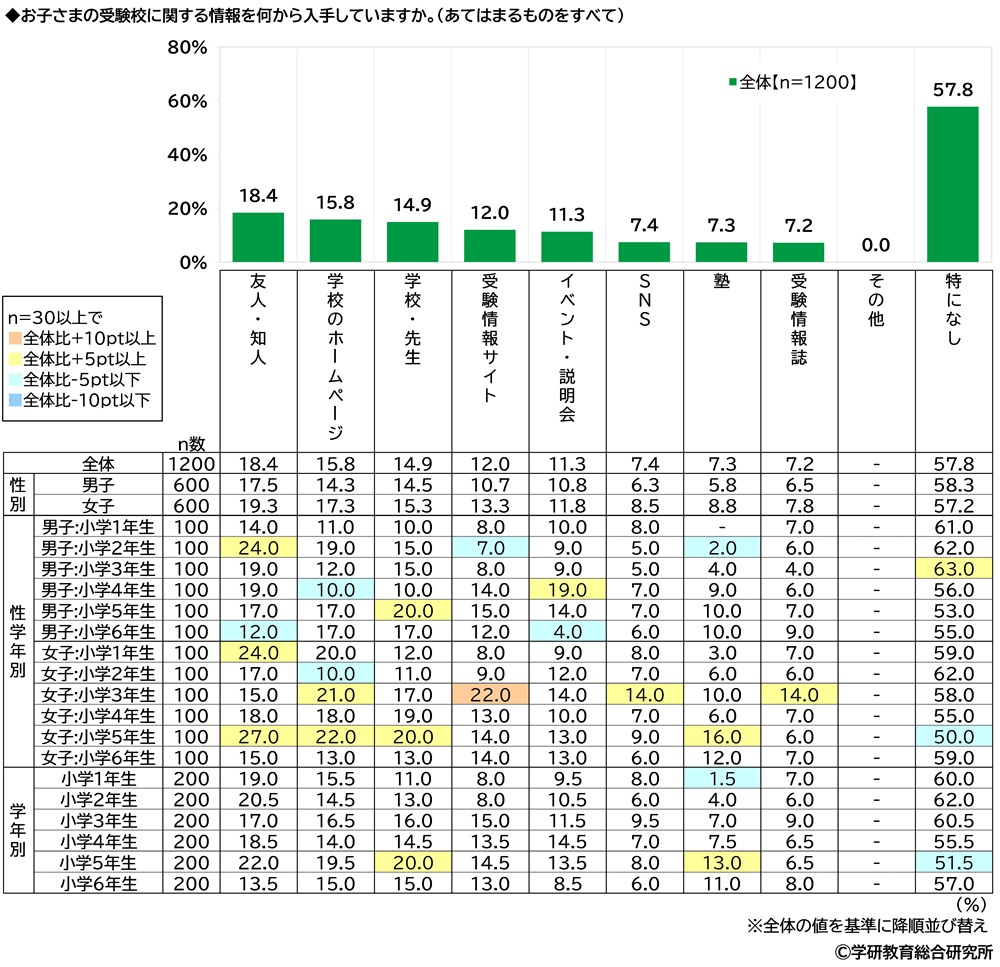

- 子どもの受験校に関する情報の入手経路

1位「友人・知人」2位「学校のホームページ」3位「学校・先生」4位「受験情報サイト」5位「イベント・説明会」

保護者に、子どもの受験校に関する情報を何から入手しているかをきいたところ、1位「友人・知人」(18.4%)、2位「学校のホームページ」(15.8%)、3位「学校・先生」(14.9%)、4位「受験情報サイト」(12.0%)、5位「イベント・説明会」(11.3%)となりました。

学年別にみると、「塾」は高学年で高くなる傾向がみられ、最も高い5年生では13.0%でした。

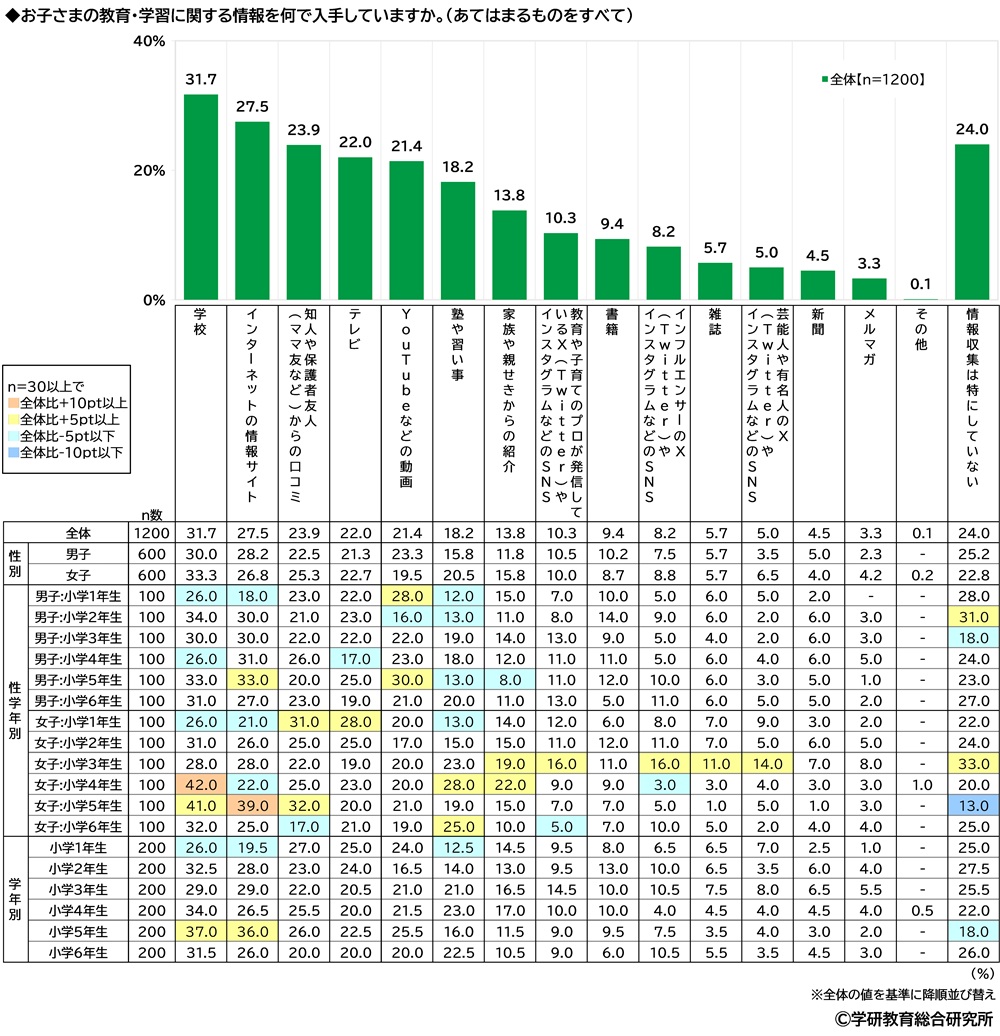

- 子どもの教育・学習に関する情報の入手先

1位「学校」2位「インターネットの情報サイト」3位「知人や保護者友人(ママ友など)からの口コミ」

「YouTubeなどの動画」は前回調査から5ポイント上昇

保護者に、子どもの教育・学習に関する情報を何で入手しているかをきいたところ、1位「学校」(31.7%)、2位「インターネットの情報サイト」(27.5%)、3位「知人や保護者友人(ママ友など)からの口コミ」(23.9%)、4位「テレビ」(22.0%)、5位「YouTubeなどの動画」(21.4%)でした。

前回調査と比較すると、「YouTubeなどの動画」は前回調査16.8%→今回調査21.4%と、4.6ポイント上昇しました。

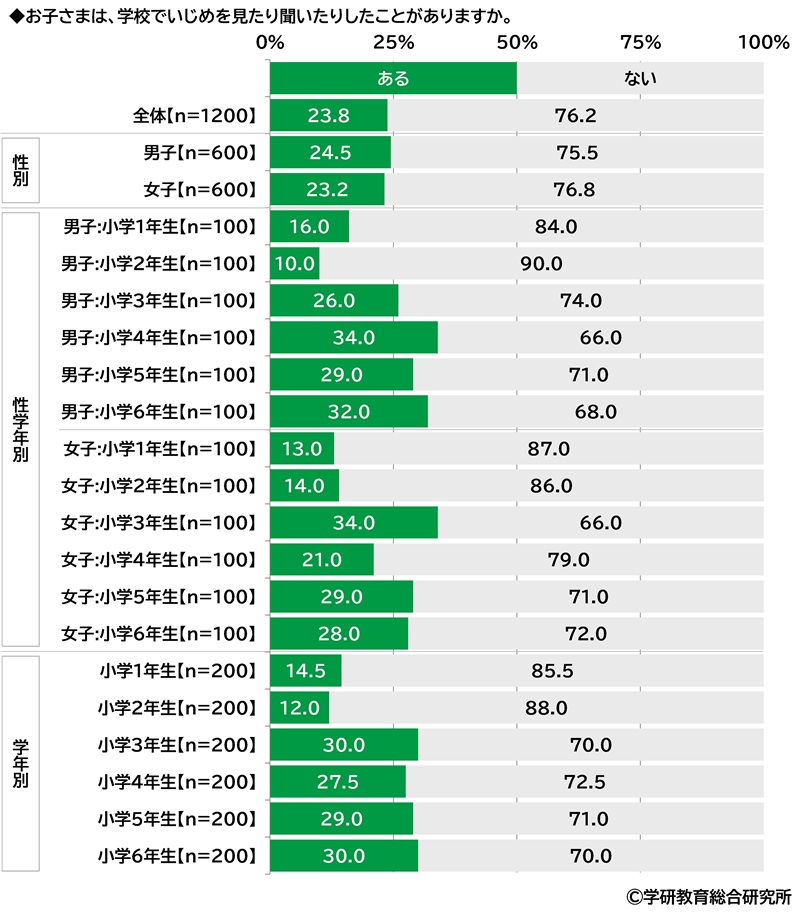

- 「学校でいじめを見たり聞いたりしたことがある」24%

見聞きしたケースは中学年・高学年で高くなる傾向

学校でいじめを見たり聞いたりしたことがあるかをきいたところ、「ある」は23.8%、「ない」は76.2%となりました。

学年別にみると、「ある」と回答した人の割合は、低学年と比べて中学年と高学年で高くなる傾向がみられました。

- 「クラスには、長期間お休みしている人がいる」26%

クラスには、長期間お休みしている人がいるかをきいたところ、「いる」は25.8%、「いない」は74.3%となりました。

学年別にみると、「いる」と回答した人の割合は、いじめを見聞きした経験と同様に、低学年と比べて中学年と高学年で高くなる傾向がみられました。

学習について

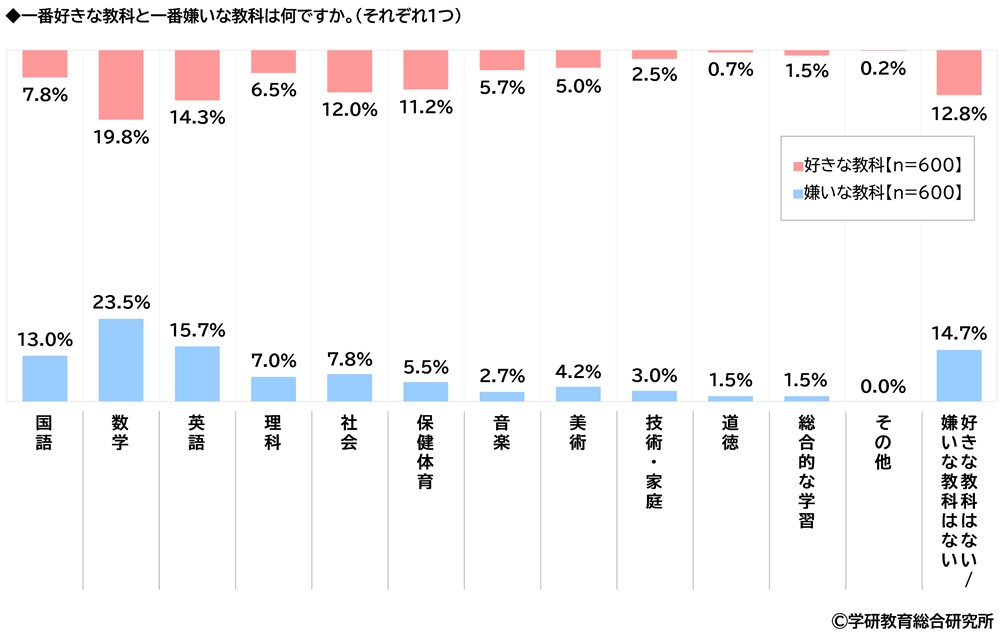

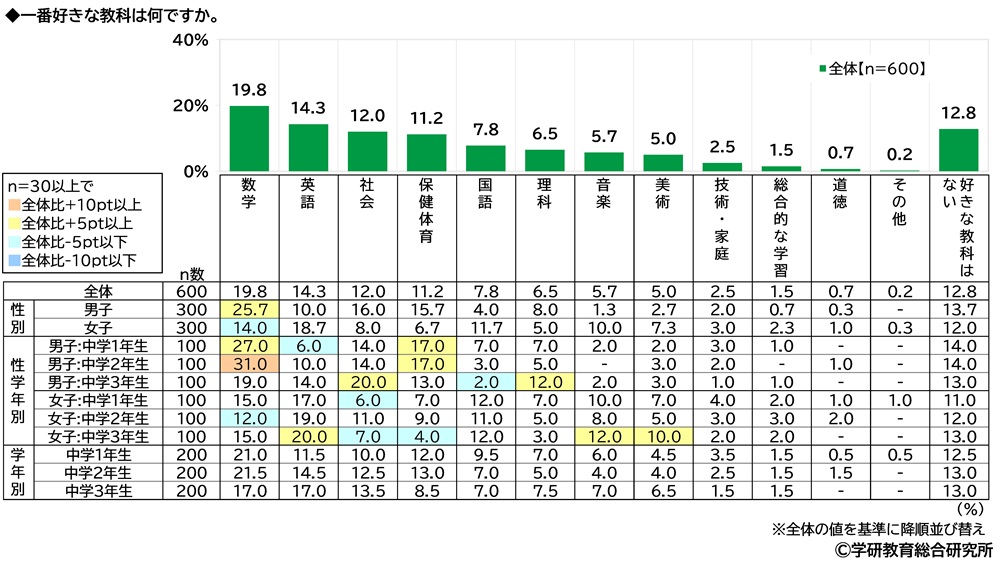

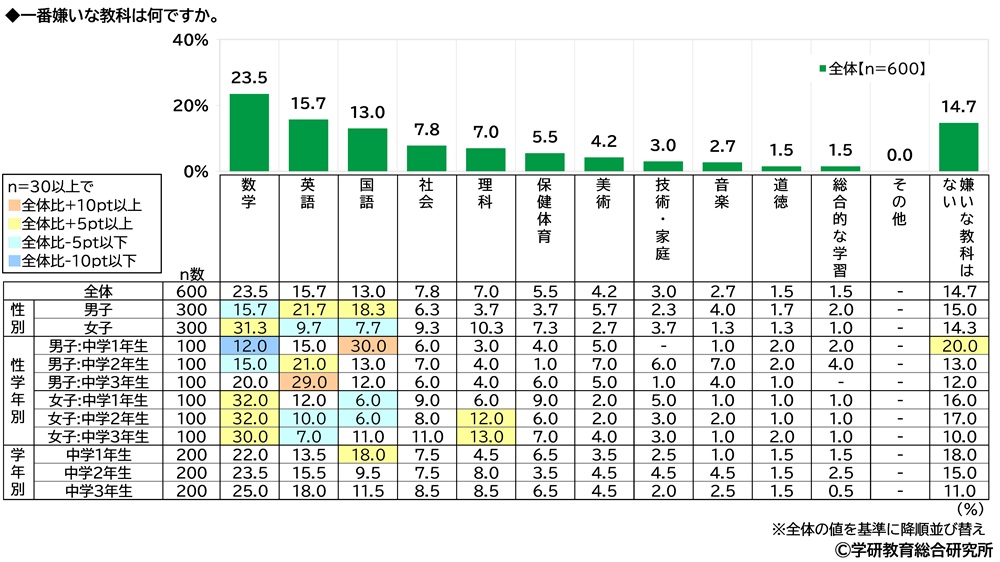

- 中学生の一番好きな教科 1位「数学」2位「英語」3位「社会」4位「保健体育」5位「国語」

- 中学生の一番嫌いな教科 1位「数学」2位「英語」3位「国語」4位「社会」5位「理科」

一番好きな教科をきいたところ、1位「数学」(19.8%)、2位「英語」(14.3%)、3位「社会」(12.0%)、4位「保健体育」(11.2%)、5位「国語」(7.8%)となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、1位「数学」(23.5%)、2位「英語」(15.7%)、3位「国語」(13.0%)、4位「社会」(7.8%)、5位「理科」(7.0%)と、主要5教科が挙がりました。

過去の調査と比較すると、前回調査に続き、一番好きな教科のTOP2と一番嫌いな教科のTOP2は「数学」「英語」となりました。

男女別にみると、一番好きな教科のTOP2は男子では「数学」「社会」、女子では「英語」「数学」、一番嫌いな教科のTOP2は男子では「英語」「国語」、女子では「数学」「理科」でした。

その他

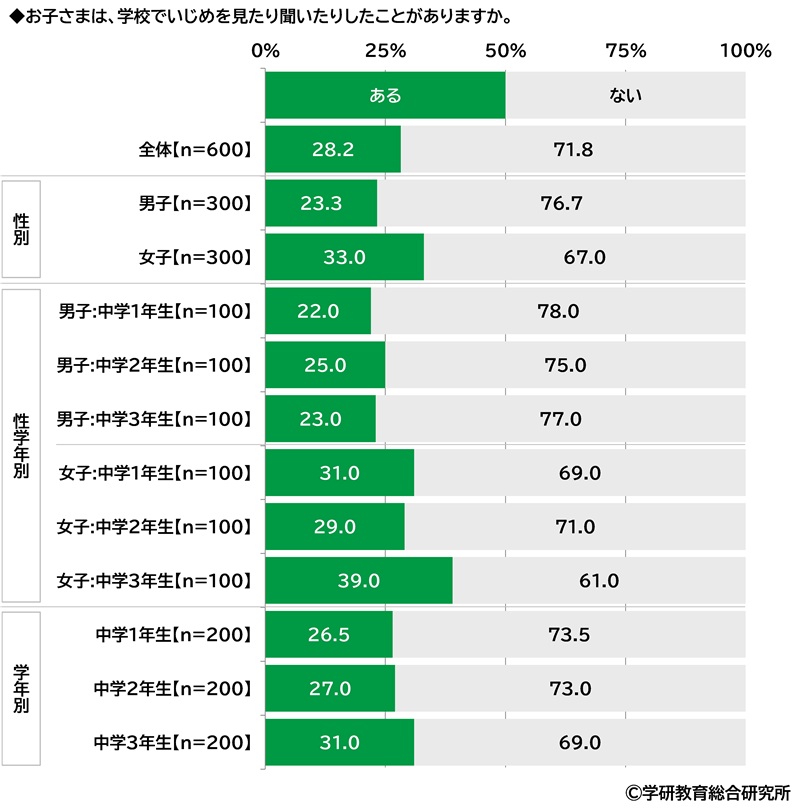

- 「学校でいじめを見たり聞いたりしたことがある」28%

学校でいじめを見たり聞いたりしたことがあるかをきいたところ、「ある」は28.2%、「ない」は71.8%となりました。

学年別にみると、「ある」と回答した人の割合は学年が上がるにつれて高くなる傾向がみられ、3年生では31.0%でした。

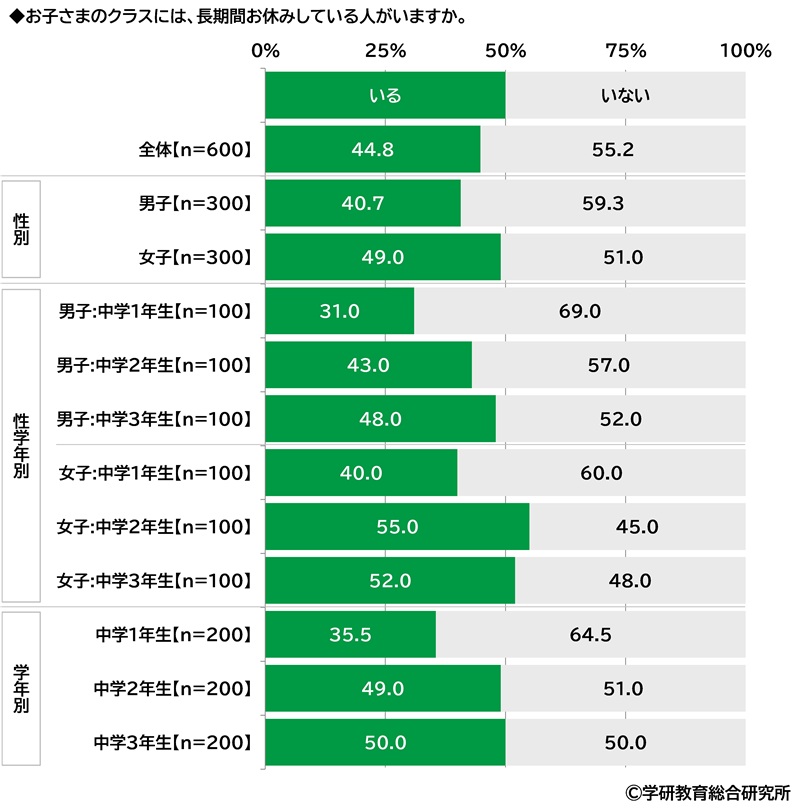

- 「クラスには、長期間お休みしている人がいる」45%

クラスには、長期間お休みしている人がいるかをきいたところ、「いる」は44.8%、「いない」は55.2%となりました。

学年別にみると、「いる」と回答した人の割合は1年生(35.5%)と比べて2年生・3年生(2年生49.0%、3年生50.0%)で高くなりました。

学習について

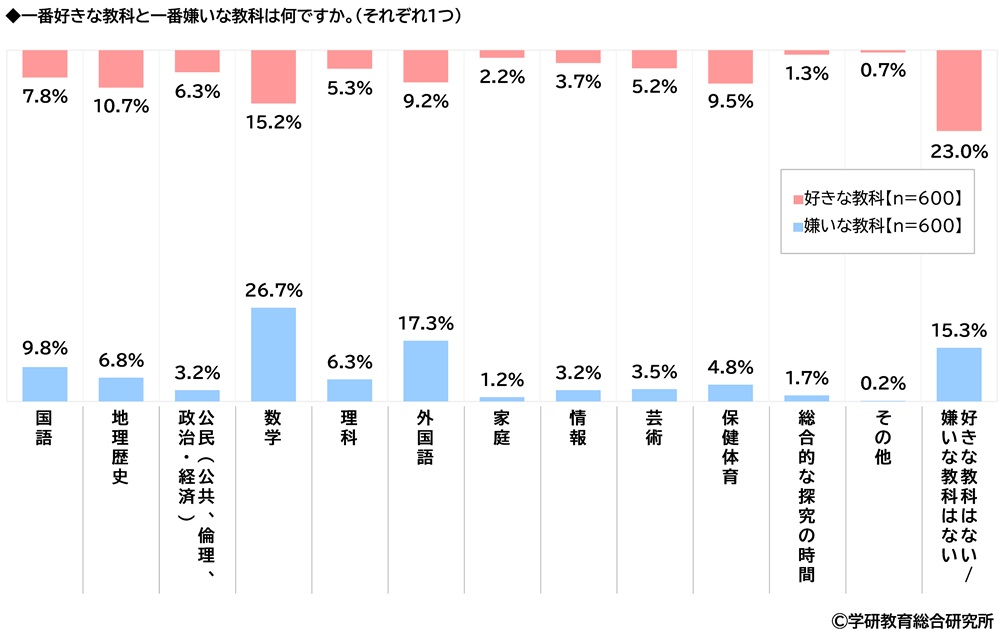

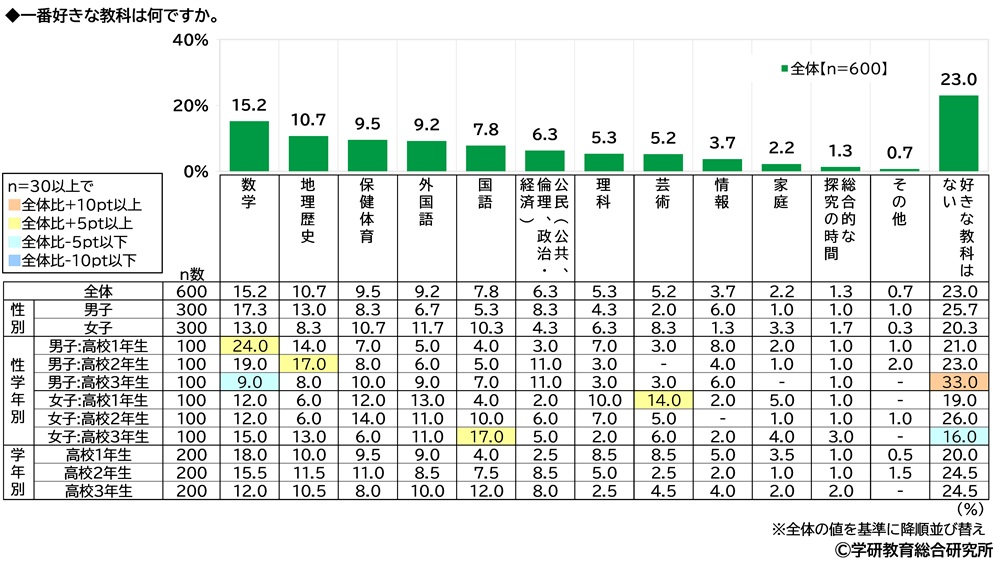

- 高校生の一番好きな教科 1位は前回調査に続き「数学」2位「地理歴史」3位「保健体育」4位「外国語」5位「国語」

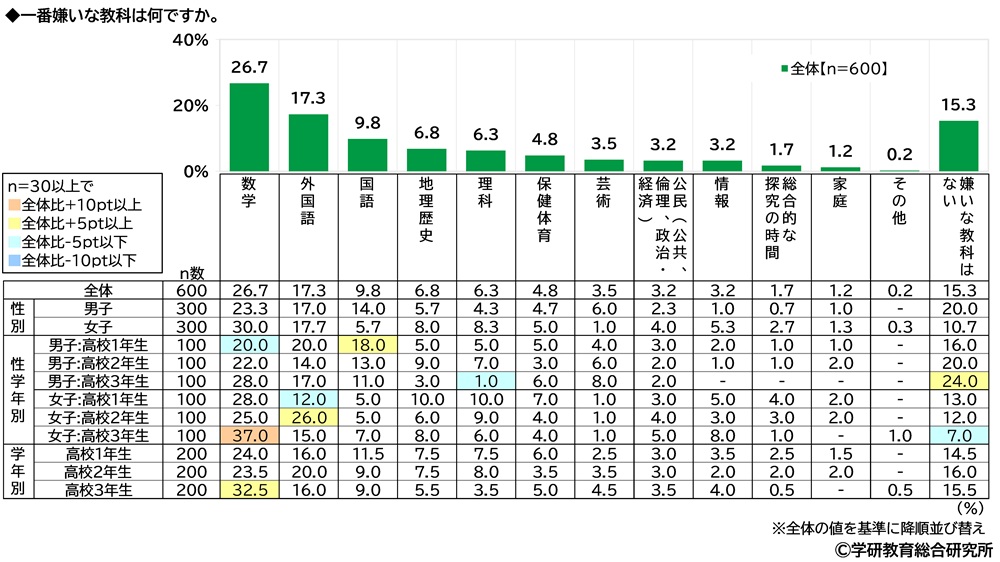

- 高校生の一番嫌いな教科 1位は前回調査に続き「数学」2位「外国語」3位「国語」4位「地理歴史」5位「理科」

一番好きな教科をきいたところ、1位「数学」(15.2%)、2位「地理歴史」(10.7%)、3位「保健体育」(9.5%)、4位「外国語」(9.2%)、5位「国語」(7.8%)となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、1位「数学」(26.7%)、2位「外国語」(17.3%)、3位「国語」(9.8%)、4位「地理歴史」(6.8%)、5位「理科」(6.3%)となりました。

過去の調査と比較すると、前回調査に続き、一番好きな教科の1位は「数学」、一番嫌いな教科の1位は「数学」と、人によって好き嫌いが分かれる教科である傾向が継続する結果となりました。

男女別にみると、一番好きな教科と一番嫌いな教科の1位は男子・女子ともにそれぞれ「数学」となり、一番好きな教科の2位は男子では「地理歴史」、女子では「外国語」でした。また、一番嫌いな教科の2位は男子・女子ともに「外国語」でした。

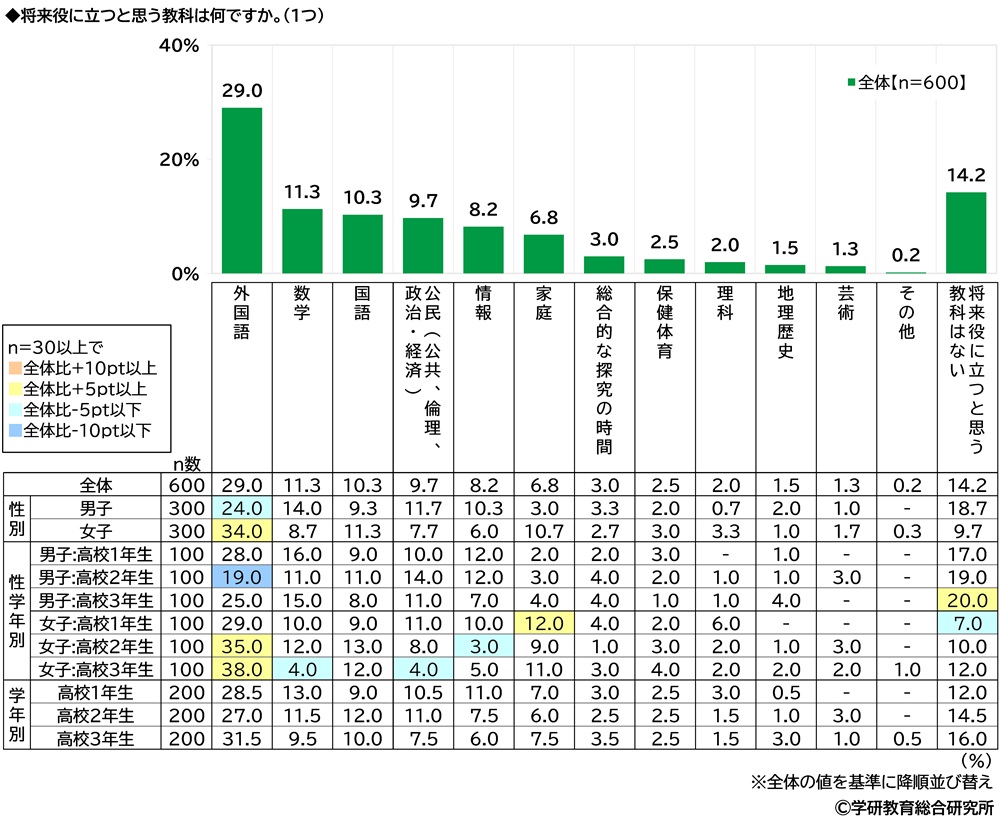

- 将来役に立つと思う教科 1位「外国語」2位「数学」3位「国語」4位「公民」5位「情報」

1年生では「数学」が2位、2年生・3年生では「国語」が2位

将来役に立つと思う教科をきいたところ、1位「外国語」(29.0%)、2位「数学」(11.3%)、3位「国語」(10.3%)、4位「公民(公共、倫理、政治・経済)」(9.7%)、5位「情報」(8.2%)でした。

男女別にみると、女子では「外国語」が34.0%と、男子(24.0%)と比べて10.0ポイント高くなりました。

学年別にみると、1年生では「数学」が2位、2年生・3年生では「国語」が2位でした。

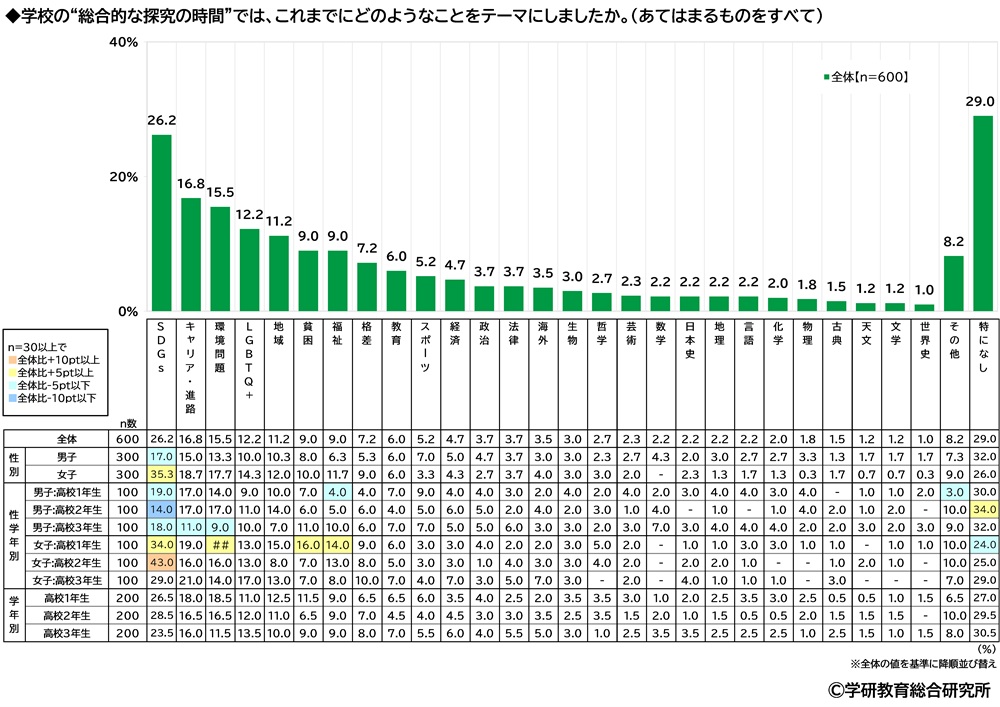

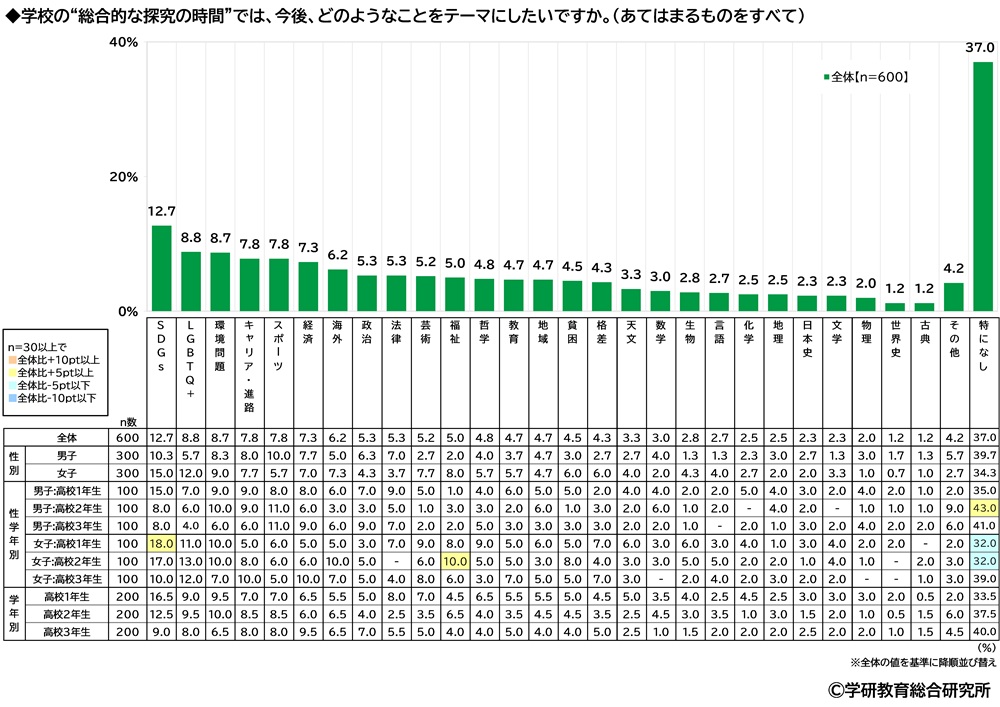

- 学校の“総合的な探究の時間”でテーマにしたこと 1位「SDGs」2位「キャリア・進路」3位「環境問題」

- 学校の“総合的な探究の時間”で今後テーマにしたいこと 1位「SDGs」2位「LGBTQ+」3位「環境問題」

2年生の女子では「福祉」が高い傾向

“総合的な探究の時間”について質問しました。“総合的な探究の時間”は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標に、2022年度から本格的に導入された教科です。

学校の“総合的な探究の時間”では、これまでにどのようなことをテーマにしたかをきいたところ、1位「SDGs」(26.2%)、2位「キャリア・進路」(16.8%)、3位「環境問題」(15.5%)、4位「LGBTQ+」(12.2%)、5位「地域」(11.2%)となりました。

また、学校の“総合的な探究の時間”では、今後、どのようなことをテーマにしたいかをきいたところ、1位「SDGs」(12.7%)、2位「LGBTQ+」(8.8%)、3位「環境問題」(8.7%)、4位「キャリア・進路」「スポーツ」(いずれも7.8%)となりました。

男女・学年別にみると、1年生の女子では「SDGs」(18.0%)、2年生の女子では「福祉」(10.0%)が全体と比べて5ポイント以上高くなりました。

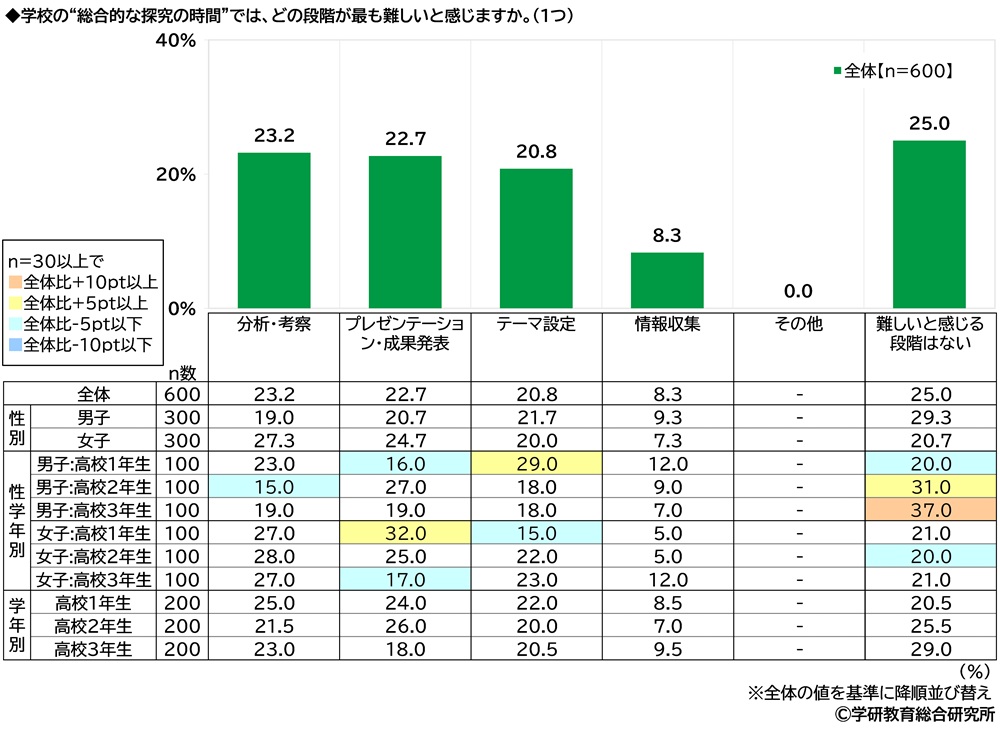

- 学校の“総合的な探究の時間”ではどの段階が最も難しい? 男子の1位は「テーマ設定」、女子の1位は「分析・考察」

学校の“総合的な探究の時間”では、どの段階が最も難しいと感じるかをきいたところ、1位「分析・考察」(23.2%)、2位「プレゼンテーション・成果発表」(22.7%)、3位「テーマ設定」(20.8%)、4位「情報収集」(8.3%)となりました。

男女別にみると、男子では「テーマ設定」(21.7%)、女子では「分析・考察」(27.3%)が1位でした。

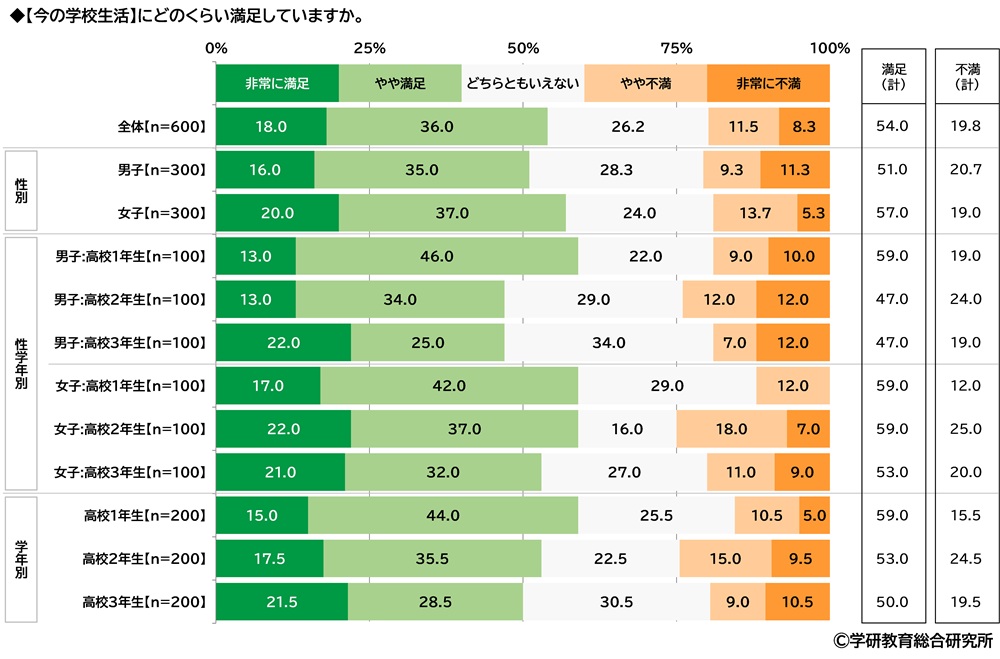

- 「今の学校生活に満足している」54%、1年生では59%

今の学校生活にどのくらい満足しているかをきいたところ、「非常に満足」が18.0%、「やや満足」が36.0%で合計した『満足(計)』は54.0%、「非常に不満」が8.3%、「やや不満」が11.5%で合計した『不満(計)』は19.8%となりました。

男女別にみると、満足している人の割合は、女子では57.0%と、男子(51.0%)と比べて6.0ポイント高くなりました。

学年別にみると、満足している人の割合は下の学年ほど高くなる傾向がみられ、1年生では59.0%でした。

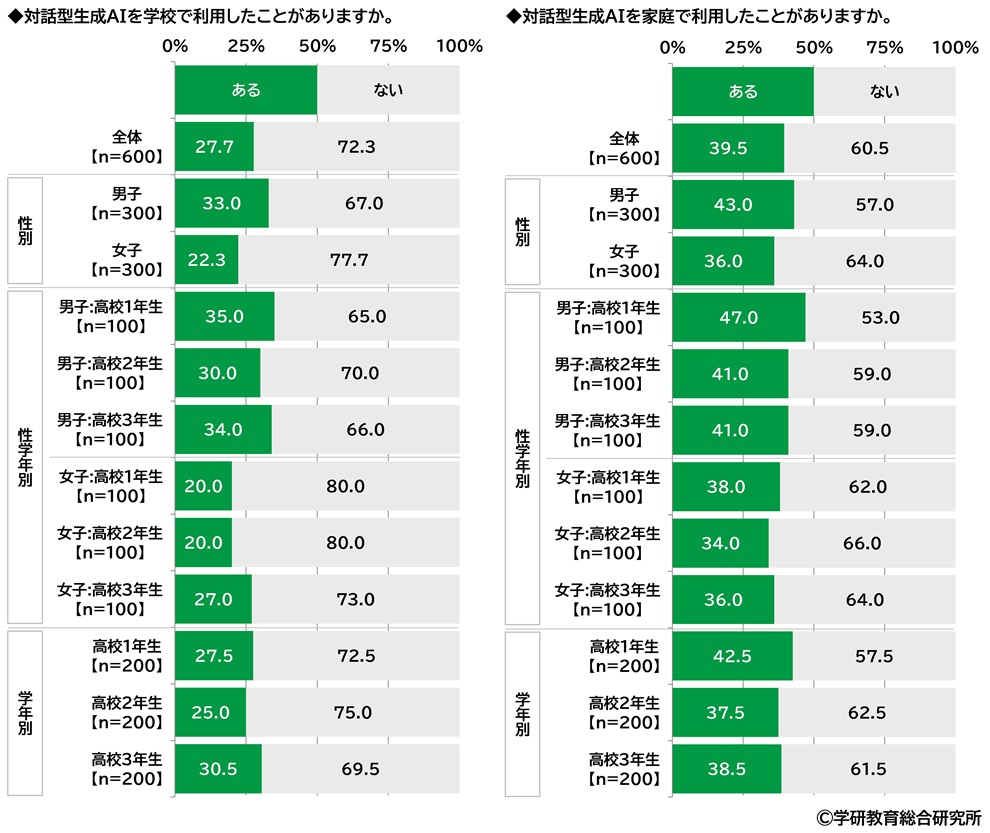

- ChatGPTなど対話型生成AIの利用経験 「学校で」28%、「家庭で」40%

対話型生成AIの利用について質問しました。対話型生成AIとは、音声やテキストで質問を入力すると、対話するように自然な文章で応答することができる人工知能を指します。

ChatGPTなどの対話型生成AIを【学校】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」は27.7%となりました。また、対話型生成AIを【家庭】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」は39.5%となりました。

男女別にみると、利用したことがある人の割合は、男子では【学校】が33.0%、【家庭】が43.0%と、女子(学校22.3%、家庭36.0%)と比べて高くなりました。

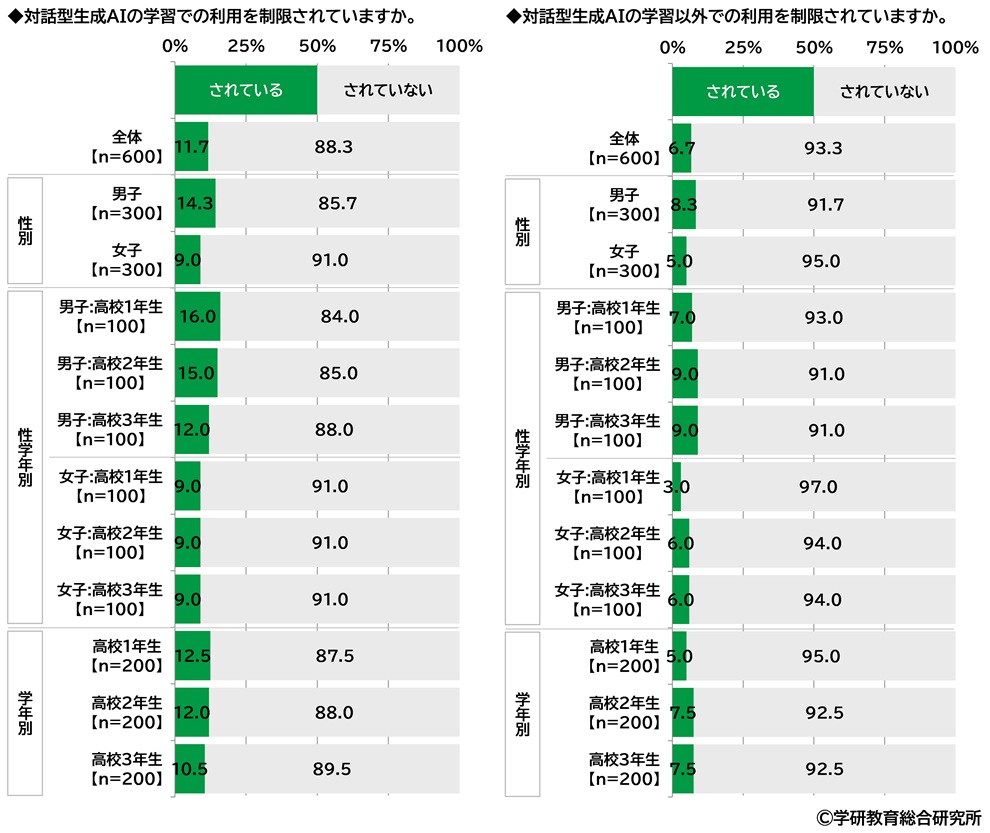

- 対話型生成AIの利用制限の状況

「学習での利用を制限されている」12%、「学習以外での利用を制限されている」7%

対話型生成AIの利用を制限されているかをきいたところ、【学習での利用】では「されている」は11.7%、「されていない」は88.3%、【学習以外での利用】では「されている」は6.7%、「されていない」は93.3%となりました。用途を問わず、使いたいときに使える状態にあるという人が大多数のようです。

その他

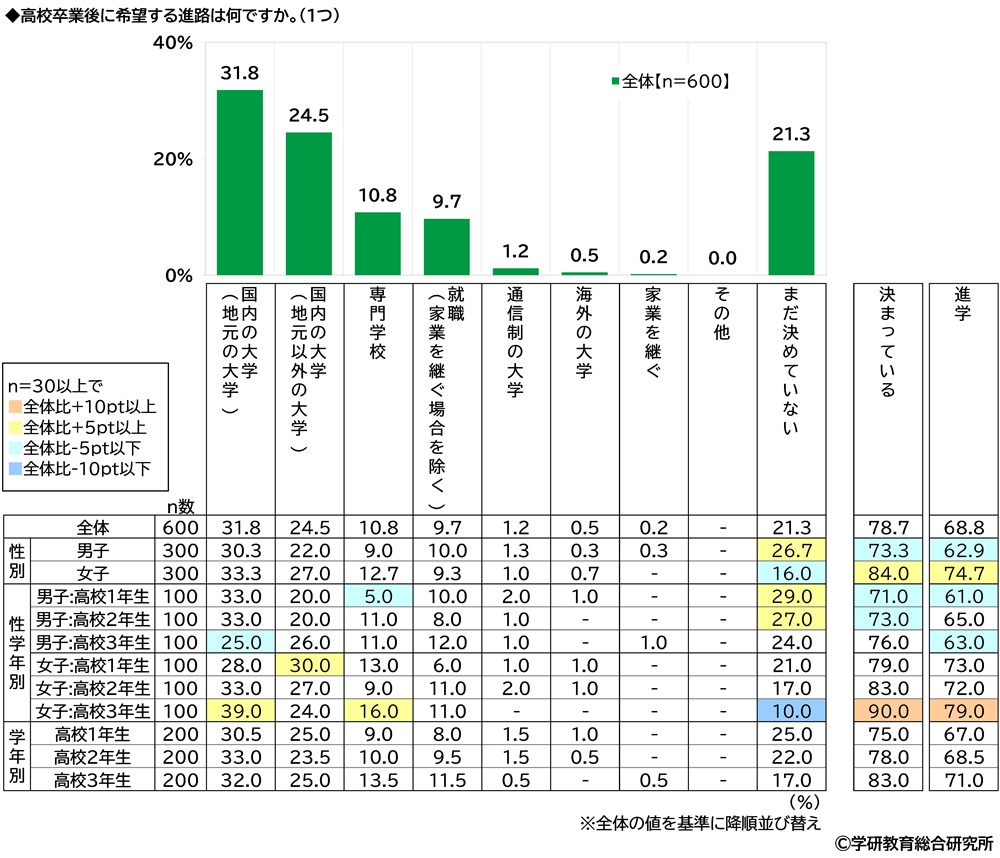

- 高校卒業後に希望する進路 3人に2人が「進学」を希望

「まだ決めていない」は男子の4人に1人、女子の6人に1人

高校卒業後に希望する進路をきいたところ、「国内の大学(地元の大学)」が31.8%で最も高くなり、「国内の大学(地元以外の大学)」が24.5%、「専門学校」が10.8%、「就職(家業を継ぐ場合を除く)」が9.7%、「通信制の大学」が1.2%となり、進路が決まっている人の割合は78.7%、「まだ決めていない」は21.3%となりました。また、進学を希望する人の割合をみると68.8%でした。

男女別にみると、「まだ決めていない」と回答した人の割合は、男子では26.7%、女子では16.0%となりました。

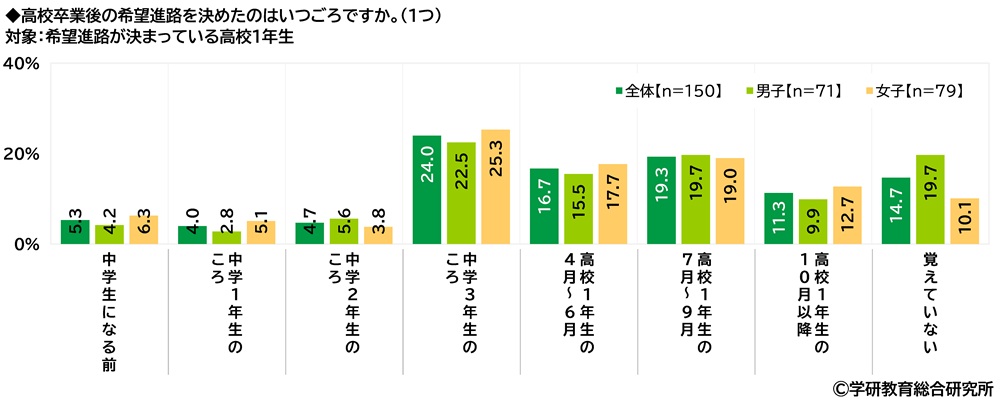

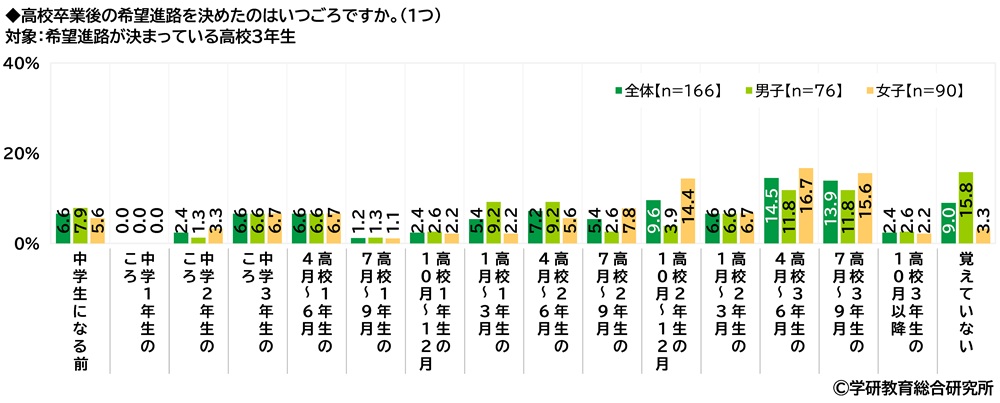

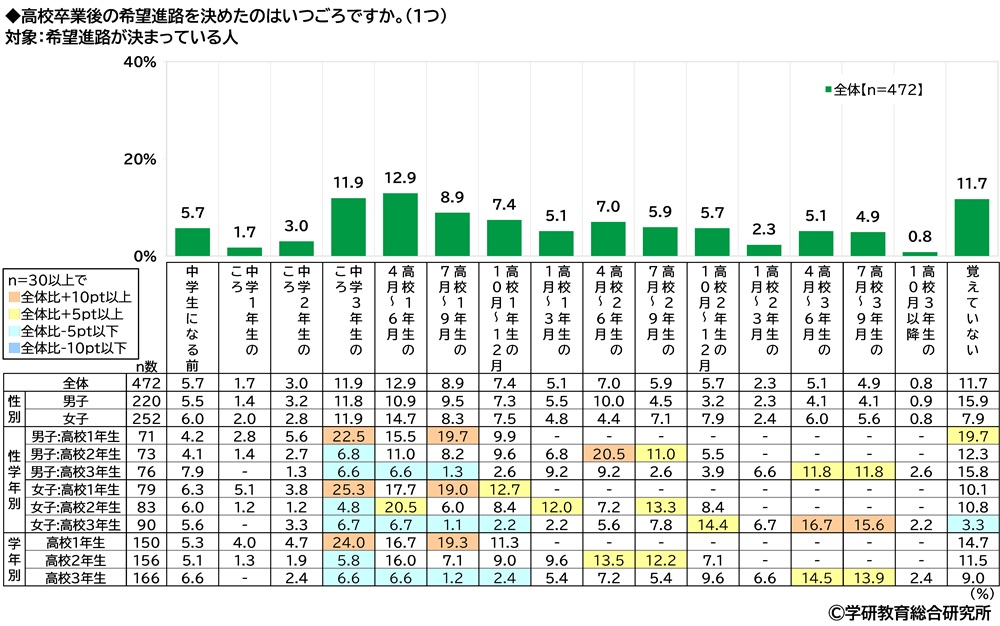

- 高校卒業後の希望進路を決めた時期

1年生は「中学3年生のころ」、2年生は「高校1年生の4月~6月」、3年生は「高校3年生の4月~6月」が最多

希望進路が決まっている人に、高校卒業後の希望進路を決めたのはいつごろかをききました。

1年生(150名)についてみると、「中学3年生のころ」(24.0%)が最も高くなり、「高校1年生の7月~9月」(19.3%)、「高校1年生の4月~6月」(16.7%)が続きました。

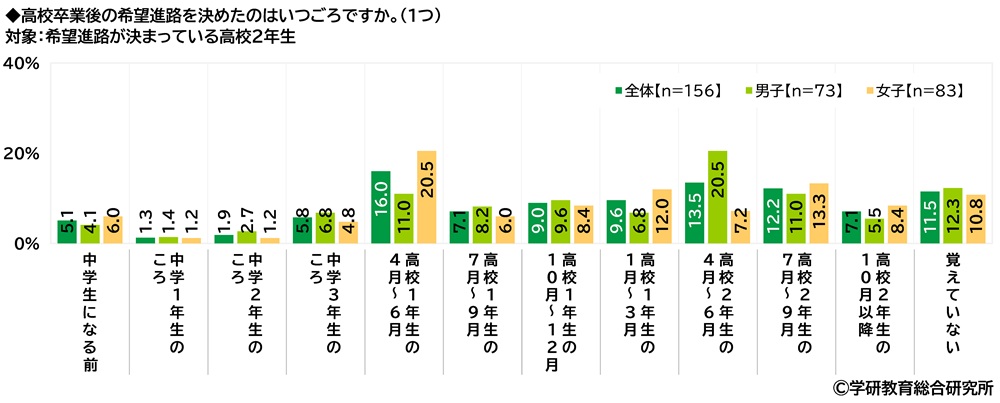

2年生(156名)についてみると、「高校1年生の4月~6月」(16.0%)が最も高くなり、「高校2年生の4月~6月」(13.5%)、「高校2年生の7月~9月」(12.2%)が続きました。

男女別にみると、男子では「高校2年生の4月~6月」(20.5%)、女子では「高校1年生の4月~6月」(20.5%)が最も高くなりました。

3年生(166名)についてみると、「高校3年生の4月~6月」(14.5%)や「高校3年生の7月~9月」(13.9%)が高くなりました。

男女別にみると、男子・女子ともに「高校3年生の4月~6月」(男子11.8%、女子16.7%)と「高校3年生の7月~9月」(男子11.8%、女子15.6%)が高くなり、男子では「高校1年生の1月~3月」と「高校2年生の4月~6月」(いずれも9.2%)、女子では「高校2年生の10月~12月」(14.4%)がそれぞれ続きました。

【参考】

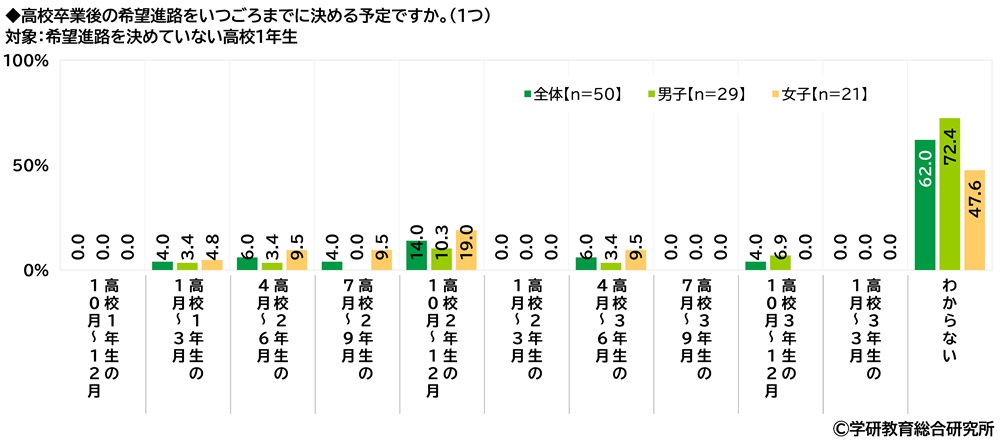

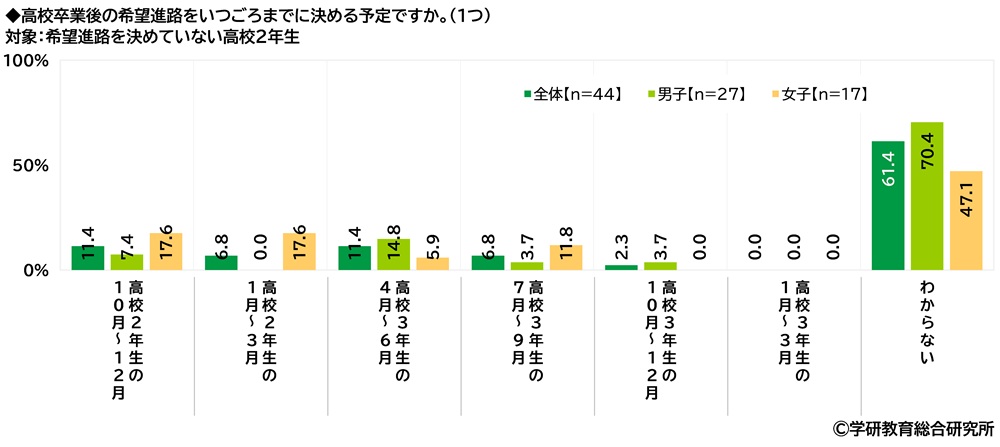

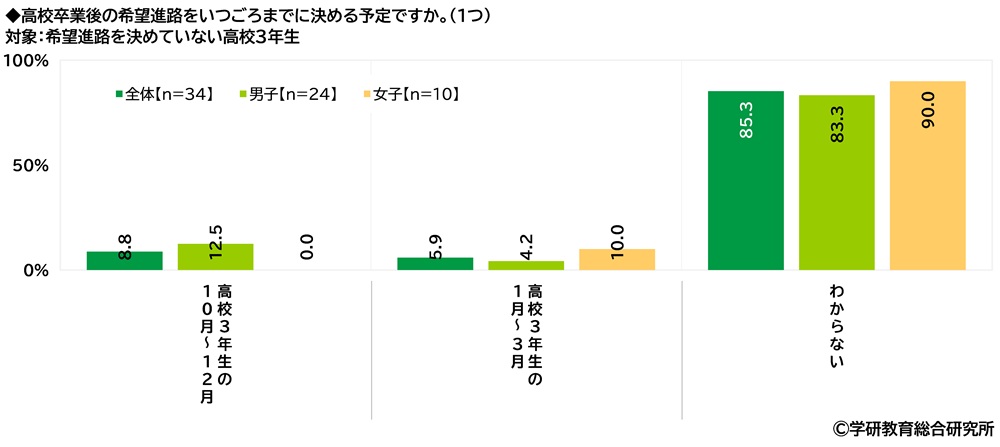

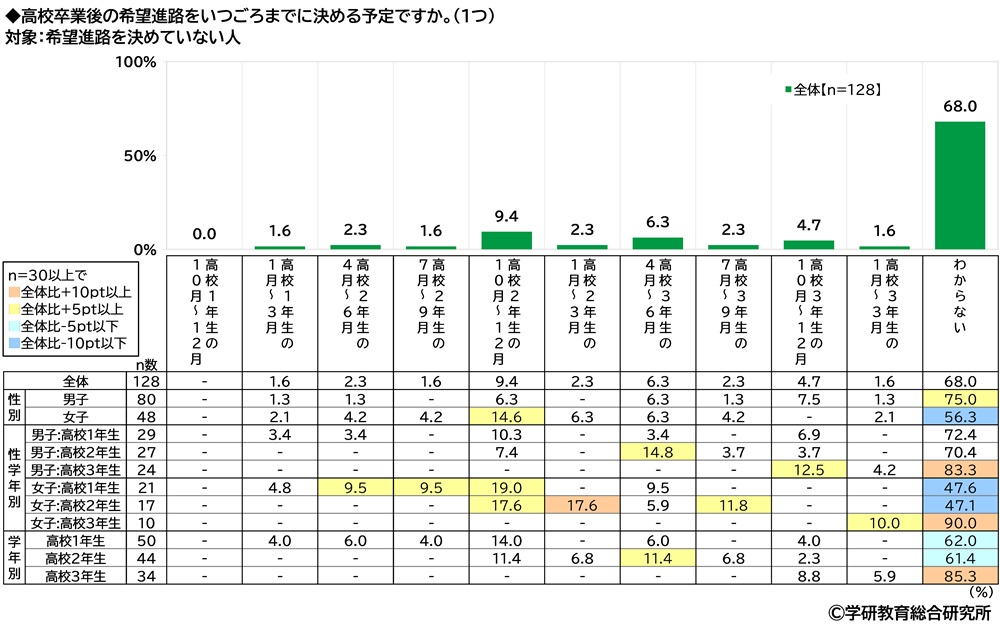

- 高校卒業後の希望進路をいつごろまでに決める? 「わからない」が最多

1年生は「高校2年生の10月~12月」、2年生は「高校2年生の10月~12月」と「高校3年生の4月~6月」、3年生は「高校3年生の10月~12月」が続く

他方、希望進路を決めていない人に、高校卒業後の希望進路をいつごろまでに決める予定かをききました。

1年生(50名)についてみると、「わからない」(62.0%)が突出して高くなり、「高校2年生の10月~12月」(14.0%)が続きました。

2年生(44名)についてみると、1年生と同様に「わからない」(61.4%)が突出して高くなり、「高校2年生の10月~12月」と「高校3年生の4月~6月」(いずれも11.4%)が続きました。

3年生(34名)についてみると、1年生・2年生と同様に「わからない」(85.3%)が特に高くなり、「高校3年生の10月~12月」が8.8%、「高校3年生の1月~3月」が5.9%で続きました。

【参考】

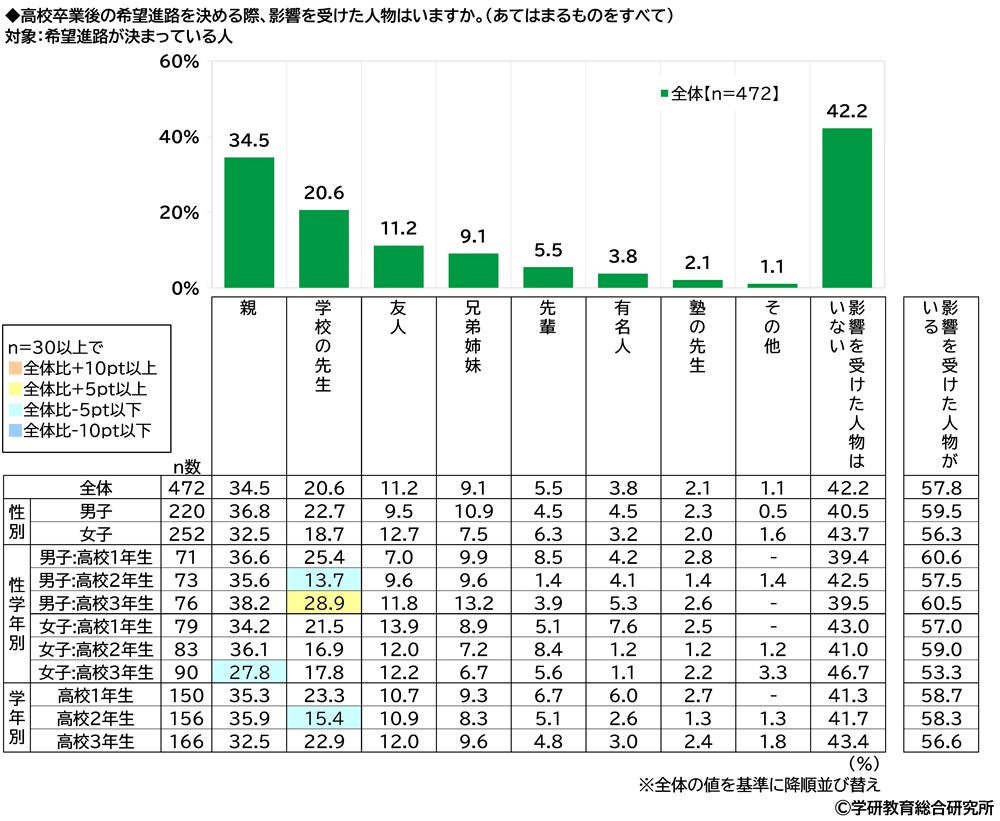

- 「高校卒業後の希望進路を決める際、影響を受けた人物がいる」希望進路が決まっている人の58%

影響を受けた人物 1位「親」2位「学校の先生」3位「友人」4位「兄弟姉妹」5位「先輩」

希望進路が決まっている人(472名)に、高校卒業後の希望進路を決める際、影響を受けた人物はいるかをきいたところ、1位「親」(34.5%)、2位「学校の先生」(20.6%)、3位「友人」(11.2%)、4位「兄弟姉妹」(9.1%)、5位「先輩」(5.5%)となり、「影響を受けた人物はいない」は42.2%、影響を受けた人物がいる人の割合は57.8%でした。

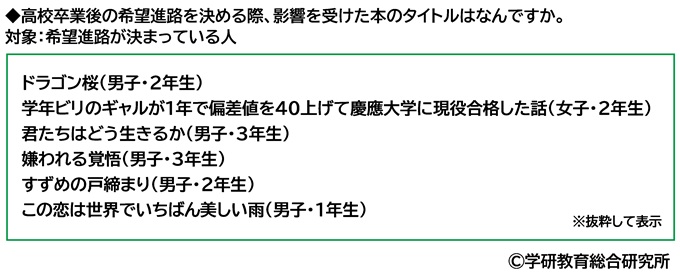

- 高校卒業後の希望進路を決める際に影響を受けた本

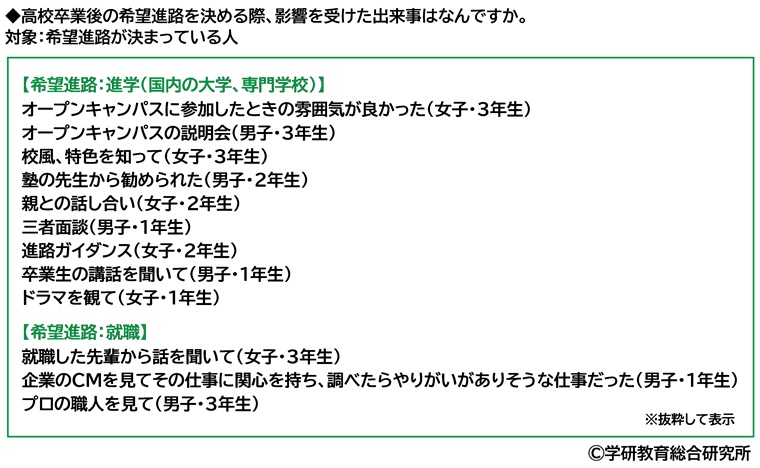

『ドラゴン桜』『ビリギャル』『君たちはどう生きるか』『嫌われる覚悟』など - 高校卒業後の希望進路を決める際に影響を受けた出来事

進学希望者では「オープンキャンパスの説明会」「校風、特色を知って」「進路ガイダンス」「ドラマを観て」、就職希望者では「就職した先輩から話を聞いて」「プロの職人を見て」など

希望進路が決まっている人(472名)に、高校卒業後の希望進路を決める際、影響を受けたものについてききました。

まず、影響を受けた本のタイトルをみると、『ドラゴン桜』や『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』といった受験がテーマになっている本のほか、『君たちはどう生きるか』や『嫌われる覚悟』、『すずめの戸締まり』、『この恋は世界でいちばん美しい雨』といった回答がありました。

また、影響を受けた出来事をみると、希望進路が【進学(国内の大学、専門学校)】の人では「オープンキャンパスに参加したときの雰囲気が良かった」や「オープンキャンパスの説明会」などオープンキャンパスへの参加がきっかけとなったケースが多くみられました。そのほか、「校風、特色を知って」や「塾の先生から勧められた」、「親との話し合い」、「進路ガイダンス」、「ドラマを観て」といった回答がありました。

希望進路が【就職】の人では「就職した先輩から話を聞いて」や「企業のCMを見てその仕事に関心を持ち、調べたらやりがいがありそうな仕事だった」、「プロの職人を見て」といった回答がありました。

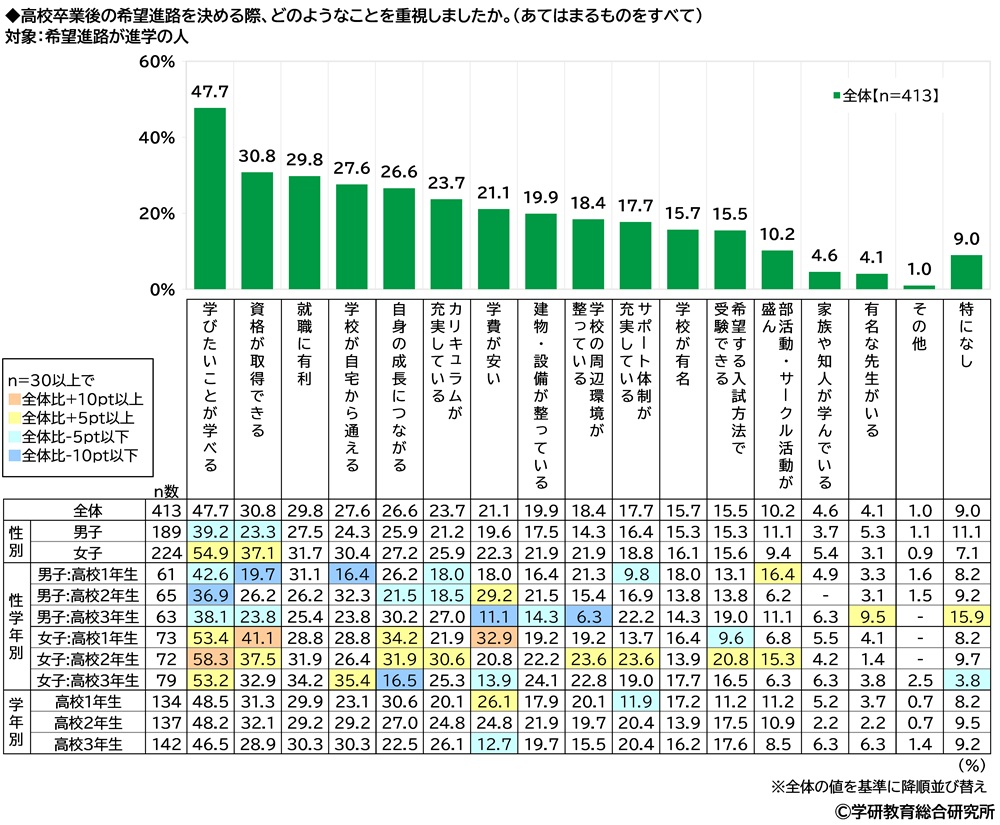

- 進学希望者が高校卒業後の希望進路を決める際に重視したこと

1位「学びたいことが学べる」2位「資格が取得できる」3位「就職に有利」

希望進路が進学の人(413名)に、高校卒業後の希望進路を決める際、どのようなことを重視したかをきいたところ、1位は「学びたいことが学べる」(47.7%)でした。次いで、2位「資格が取得できる」(30.8%)、3位「就職に有利」(29.8%)、4位「学校が自宅から通える」(27.6%)、5位「自身の成長につながる」(26.6%)となりました。

学年別にみると、1年生と2年生では「資格が取得できる」(1年生31.3%、2年生32.1%)、3年生では「就職に有利」と「学校が自宅から通える」(いずれも30.3%)が2位でした。

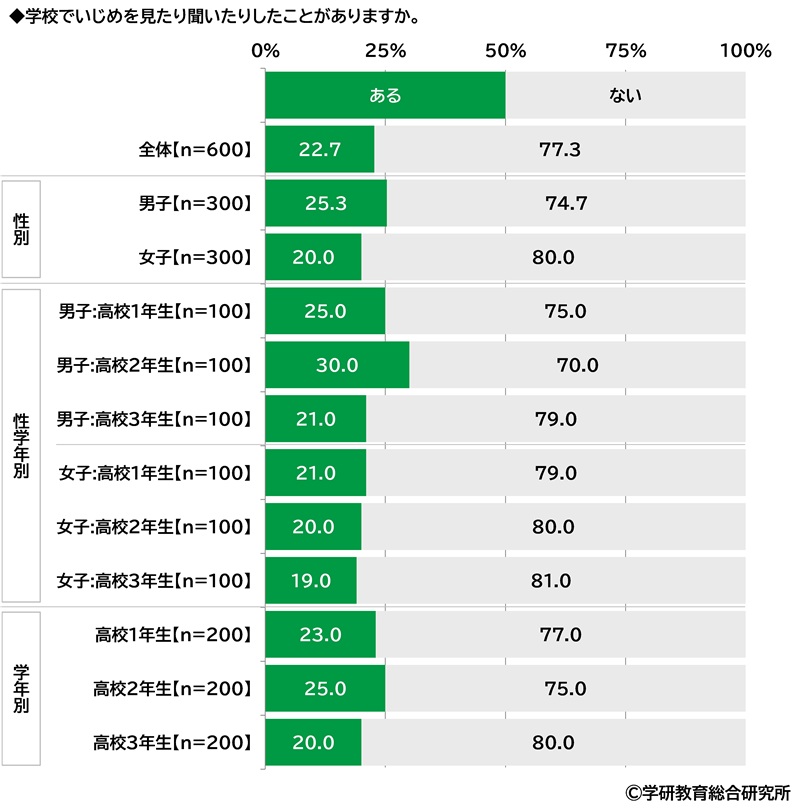

- 「学校でいじめを見たり聞いたりしたことがある」23%、2年生の男子では30%

学校でいじめを見たり聞いたりしたことがあるかをきいたところ、「ある」は22.7%、「ない」は77.3%となりました。

男女・学年別にみると、「ある」と回答した人の割合は、2年生の男子(30.0%)が最も高くなりました。

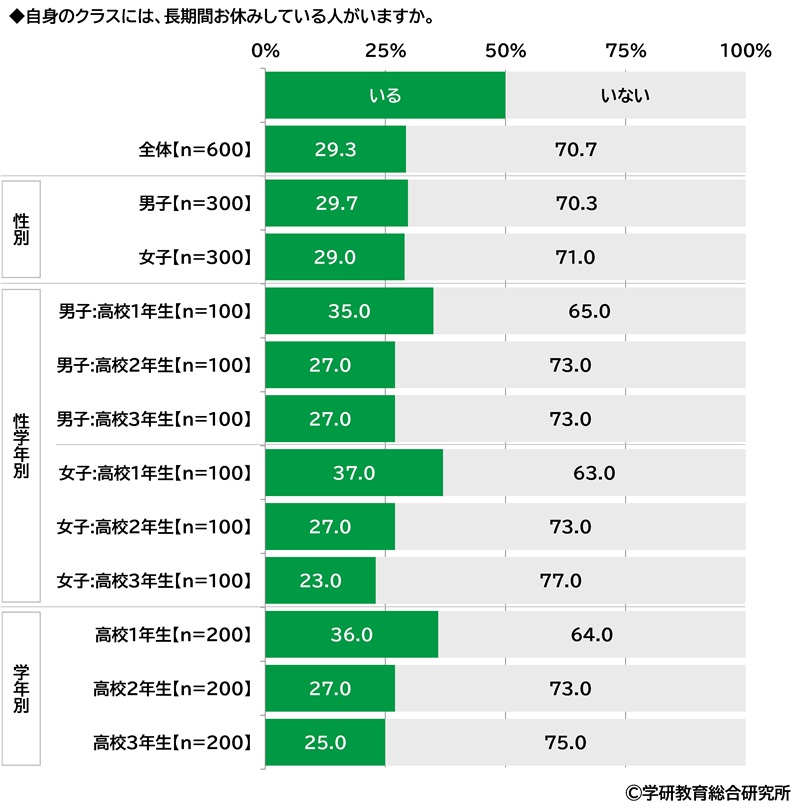

- 「クラスには、長期間お休みしている人がいる」29%、1年生では36%

自身のクラスには、長期間お休みしている人がいるかをきいたところ、「いる」は29.3%、「いない」は70.7%となりました。

学年別にみると、「いる」と回答した人の割合は、下の学年で高くなる傾向がみられ、1年生では36.0%でした。

調査テーマ

『白書シリーズ』は、1946年から『1~6年の学習』(1957年から『学習』と『科学』)の読者はがきによるアンケート調査『小学生白書』の後継として、学研教育総合研究所が2010年から実施しているインターネット調査をまとめたものです。

2020年に始まったコロナ禍は2023年には落ち着き、同年の「新型コロナ5類移行」を経てからはコロナ禍前の日常が戻りつつあります。保護者と子どもの関係や子どものふだんの過ごし方、生活意識などはどのようなものなのか、現在の子どもの生活実態や生活意識にフォーカスし、調査を実施しました。また、本調査では、2023年に調査対象に含めていなかった高校生についても調査対象とし、生活の様子や“推し活”、“なりたい大人のイメージ”などにもスポットを当てています。

≪小学生調査≫

回答者の属性

本調査では同居する小学生と保護者のペアでの回答を依頼。本調査にご協力くださった小学生と保護者の属性等は以下の通り。

【小学生の属性】

2024年調査時に小学1~6年生、性別は男子と女子が半数ずつ。

<6学年総合計1,200人>

1年生 200人 (男子100人/女子100人)

2年生 200人 (男子100人/女子100人)

3年生 200人 (男子100人/女子100人)

4年生 200人 (男子100人/女子100人)

5年生 200人 (男子100人/女子100人)

6年生 200人 (男子100人/女子100人)

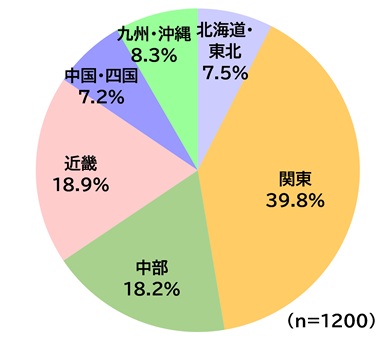

【住んでいる地域】

人口比率を考慮し、日本全国から回答を得ることができるように実施。北海道・東北地方(7.5%)、関東地方(39.8%)、中部地方(18.2%)、近畿地方(18.9%)、中国・四国地方(7.2%)、九州・沖縄地方(8.3%)。

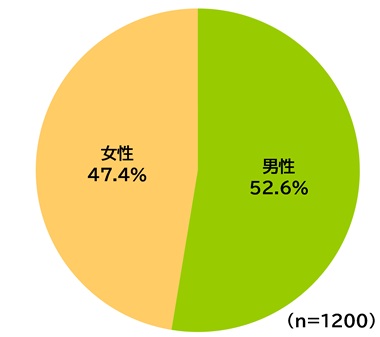

【保護者の性別】

保護者の性別の割合は、男性(52.6%)、女性(47.4%)。

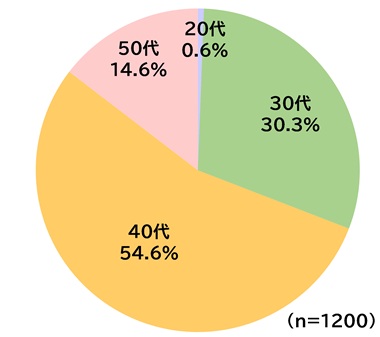

【保護者の年齢】

保護者の年齢層で最も多い層が40~49歳(54.6%)、次いで30~39歳(30.3%)、50~59歳(14.6%)、20~29歳(0.6%)。

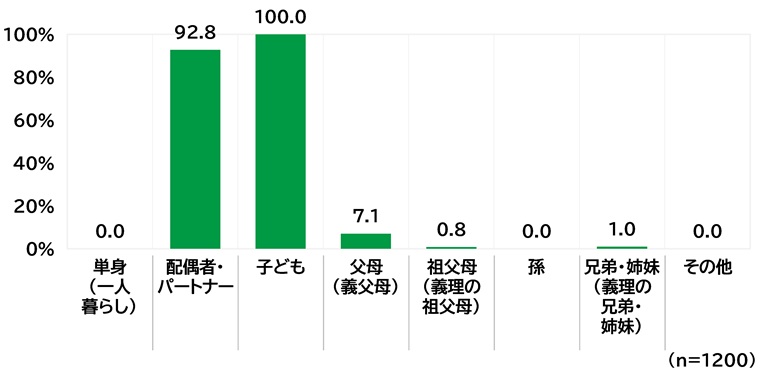

【家族構成】

回答者と同居する家族構成は、9割近くが核家族世帯。

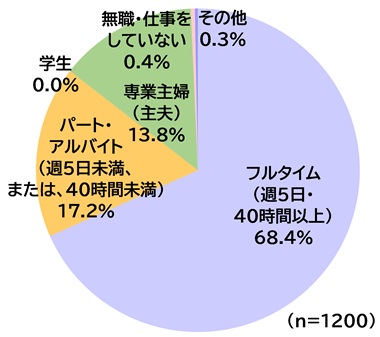

【保護者の就業形態】

保護者の就業形態の割合は主に、フルタイム(68.4%)、パート・アルバイト(17.2%)、専業主婦(主夫)(13.8%)。

≪中学生調査≫

回答者の属性

本調査では同居する中学生と保護者のペアでの回答を依頼。本調査にご協力くださった中学生と保護者の属性等は以下の通り。

【中学生の属性】

2024年調査時に中学1~3年生、性別は男子と女子が半数ずつ。

<3学年総合計600人>

1年生 200人 (男子100人/女子100人)

2年生 200人 (男子100人/女子100人)

3年生 200人 (男子100人/女子100人)

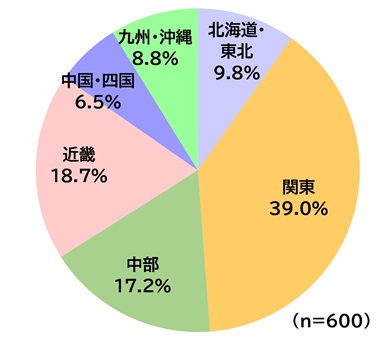

【住んでいる地域】

人口比率を考慮し、日本全国から回答を得ることができるように実施。北海道・東北地方(9.8%)、関東地方(39.0%)、中部地方(17.2%)、近畿地方(18.7%)、中国・四国地方(6.5%)、九州・沖縄地方(8.8%)。

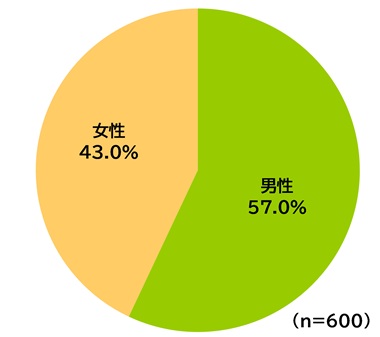

【保護者の性別】

保護者の性別の割合は、男性(57.0%)、女性(43.0%)。

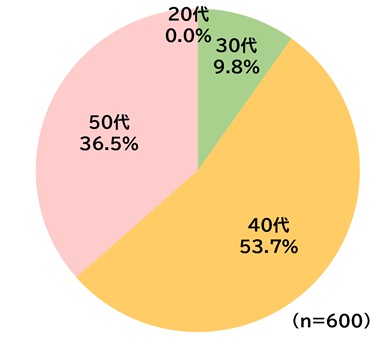

【保護者の年齢】

保護者の年齢層で最も多い層が40~49歳(53.7%)、次いで50~59歳(36.5%)、30~39歳(9.8%)。

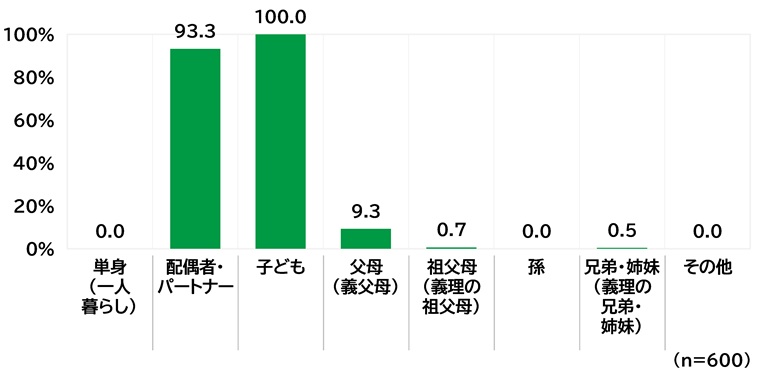

【家族構成】

回答者と同居する家族構成は、9割近くが核家族世帯。

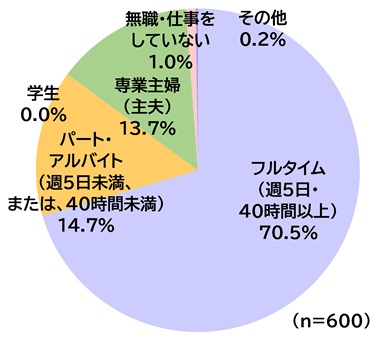

【保護者の就業形態】

保護者の就業形態の割合は主に、フルタイム(70.5%)、パート・アルバイト(14.7%)、専業主婦(主夫)(13.7%)。

≪高校生調査≫

回答者の属性

本調査にご協力くださった高校生の属性等は以下の通り。

【高校生の属性】

2024年調査時に高校1~3年生、性別は男子と女子が半数ずつ。

<3学年総合計600人>

1年生 200人 (男子100人/女子100人)

2年生 200人 (男子100人/女子100人)

3年生 200人 (男子100人/女子100人)

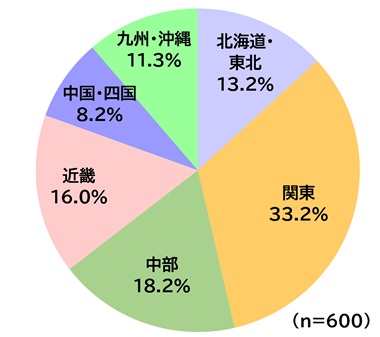

【住んでいる地域】

人口比率を考慮し、日本全国から回答を得ることができるように実施。北海道・東北地方(13.2%)、関東地方(33.2%)、中部地方(18.2%)、近畿地方(16.0%)、中国・四国地方(8.2%)、九州・沖縄地方(11.3%)。

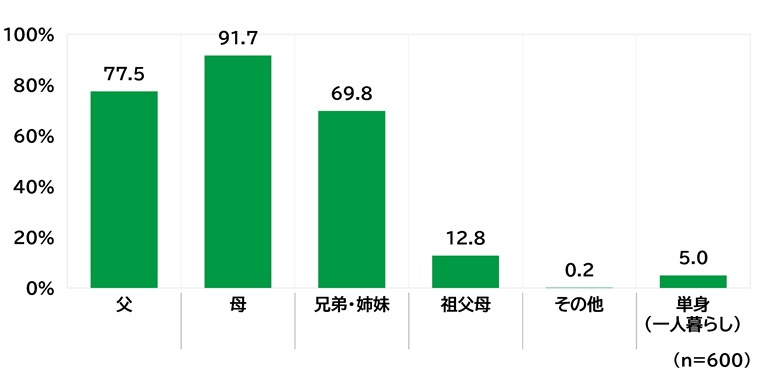

【家族構成】

回答者と同居する家族構成は、核家族世帯が多くを占める。

≪調査概要≫

調査タイトル :小学生・中学生・高校生白書 小学生・中学生・高校生の学習・学校生活に関する調査

調査対象

(小学生調査) :ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする小学生の子どもを持つ20歳~59歳の保護者

(中学生調査) :ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする中学生の子どもを持つ20歳~59歳の保護者

(高校生調査) :ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする15歳~18歳の高校生

調査地域 :全国

調査方法 :インターネット調査

調査期間 :2024年11月6日(水)~11月14日(木)の9日間

有効回答数

(小学生調査):1,200サンプル

(中学生調査):600サンプル

(高校生調査):600サンプル

実施機関 :ネットエイジア株式会社