[調査結果]

第1章 中高年の運動機能に関する意識・実態

- 「自分の運動機能に自信がない」中高年の5割半

70代の5割半が「自分の運動機能に自信がある」と回答

全国の40歳以上の男女(1,000名)に、自分の運動機能(※)について質問しました。

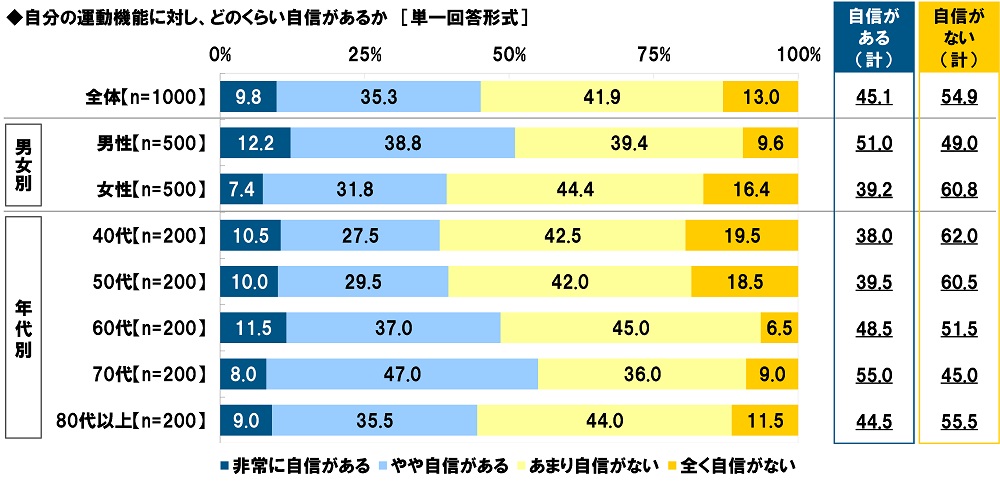

はじめに、全回答者(1,000名)に、自分の運動機能に対し、どのくらい自信があるかを聞いたところ、「非常に自信がある」が9.8%、「やや自信がある」が35.3%で、合計した『自信がある(計)』は45.1%、「全く自信がない」が13.0%、「あまり自信がない」が41.9%で、合計した『自信がない(計)』は54.9%となりました。

男女別に見ると、男性では『自信がある(計)』(51.0%)、女性では『自信がない(計)』(60.8%)が多数でした。

年代別に見ると、『自信がある(計)』と回答した人の割合は、40代(38.0%)、50代(39.5%)と比べて、60代(48.5%)、70代(55.0%)、80代以上(44.5%)が高くなる傾向が見られました。

※ “日常生活で思うようにからだを動かすことができる機能を指す”と提示して聴取。

- 自分の運動機能低下の状況 「立ってズボンや靴下を履く際にバランスを崩すことがある」4割強

「歩いていてつまずきそうになる、またはつまずくことがある」約4割

「階段の昇り降りでつまずきそうになる、またはつまずくことがある」2割半

運動機能が低下すると、つまずきやすくなる、靴下を片足立ちで履く際にふらつくといった変化が生じるとされています。

全回答者(1,000名)に、自分の運動機能低下の状況について質問しました。

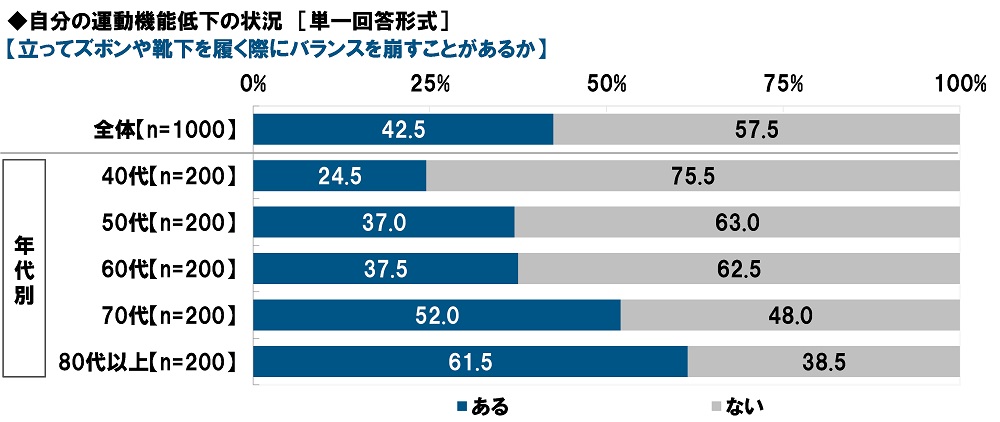

【立ってズボンや靴下を履く際にバランスを崩すことがあるか】では、「ある」は42.5%、「ない」は57.5%となりました。

年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は年代が上がるほど高くなる傾向が見られ、80代以上では61.5%となりました。

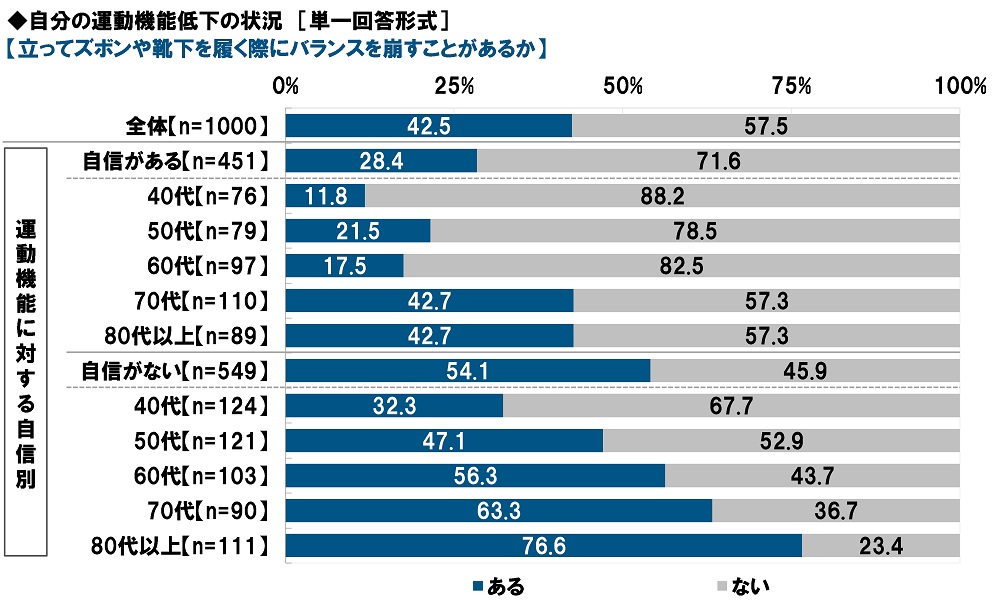

これを、運動機能に対する自信別に見ると、自分の運動機能に自信があると回答した人のうち、70代と80代以上ではいずれも42.7%がバランスを崩すことがあると回答しました。運動機能に自信をもっているにもかかわらず、運動機能低下の兆候が見られるケースが少なくないようです。

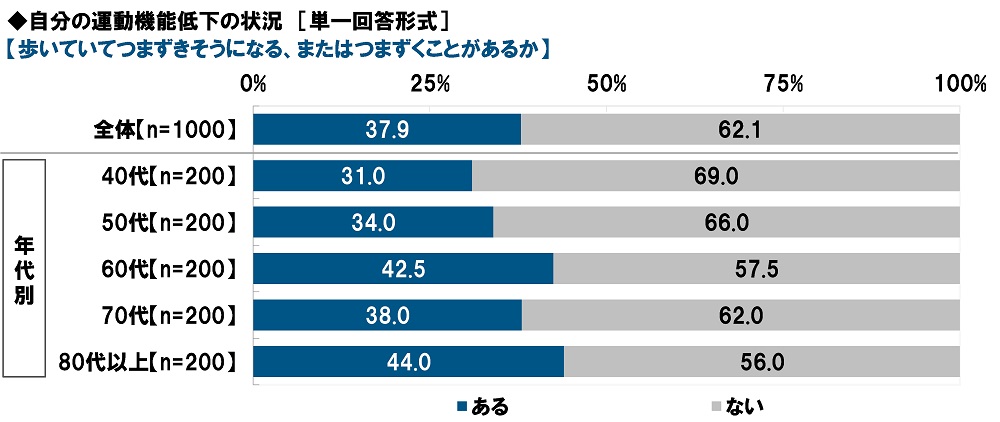

【歩いていてつまずきそうになる、またはつまずくことがあるか】では、「ある」は37.9%、「ない」は62.1%でした。

年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は80代以上(44.0%)が最も高くなり、60代(42.5%)、70代(38.0%)が続きました。

【階段の昇り降りでつまずきそうになる、またはつまずくことがあるか】では、「ある」は25.5%、「ない」は74.5%となりました。

年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は年代が上がるほど高くなり、80代以上では36.0%となりました。

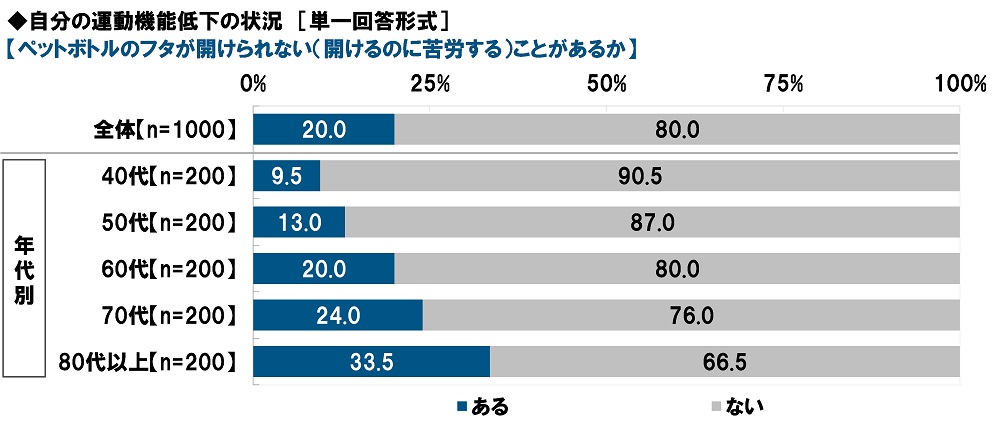

【ペットボトルのフタが開けられない(開けるのに苦労する)ことがあるか】では、「ある」は20.0%、「ない」は80.0%でした。

年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は年代が上がるほど高くなる傾向が見られ、40代(9.5%)と80代以上(33.5%)の間には24.0ポイントの差が見られました。

- 運動機能低下を実感している人の対策実施率

“立ってズボンや靴下を履く際にバランスを崩す”ことがある人の6割半、

“階段の昇り降りでつまずきそうになる、またはつまずく”ことがある人の7割が、「対策を行っている」と回答

自分の運動機能低下に対する対策について質問しました。

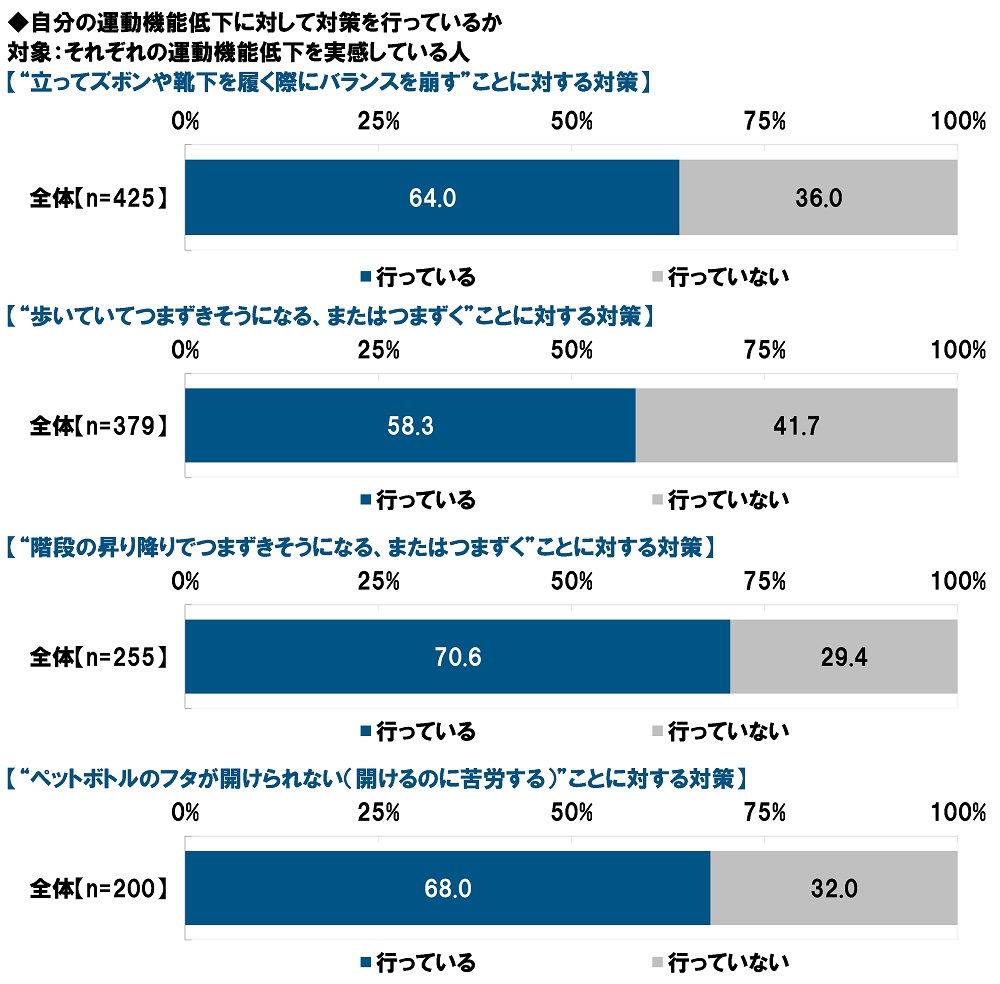

“立ってズボンや靴下を履く際にバランスを崩す”ことがあると回答した人(425名)に、その対策を行っているかを聞いたところ、「行っている」は64.0%となりました。

“歩いていてつまずきそうになる、またはつまずく”ことがあると回答した人(379名)に、その対策を行っているかを聞いたところ、「行っている」は58.3%でした。

“階段の昇り降りでつまずきそうになる、またはつまずく”ことがあると回答した人(255名)に、その対策を行っているかを聞いたところ、「行っている」は70.6%となり、大半の人が対策をしていることが分かりました。

“ペットボトルのフタが開けられない(開けるのに苦労する)”ことがあると回答した人(200名)に、その対策を行っているかを聞いたところ、「行っている」は68.0%でした。

いずれも対策を行っている人が多数派となり、中でも“階段の昇り降りでつまずきそうになる、またはつまずく”ことに対する対策では「行っている」が70.6%と、7割を超える結果となりました。

- 運動機能低下に対して行っている対策の内容

“立ってズボンや靴下を履く際にバランスを崩す”ことに対する対策では1位「座って履く」2位「何かにつかまる・支えを利用する」3位「体操・ストレッチをする」、

“歩いていてつまずきそうになる、またはつまずく”ことに対する対策では1位「足を上げて歩く」2位「ゆっくり歩く」3位「杖を使う」

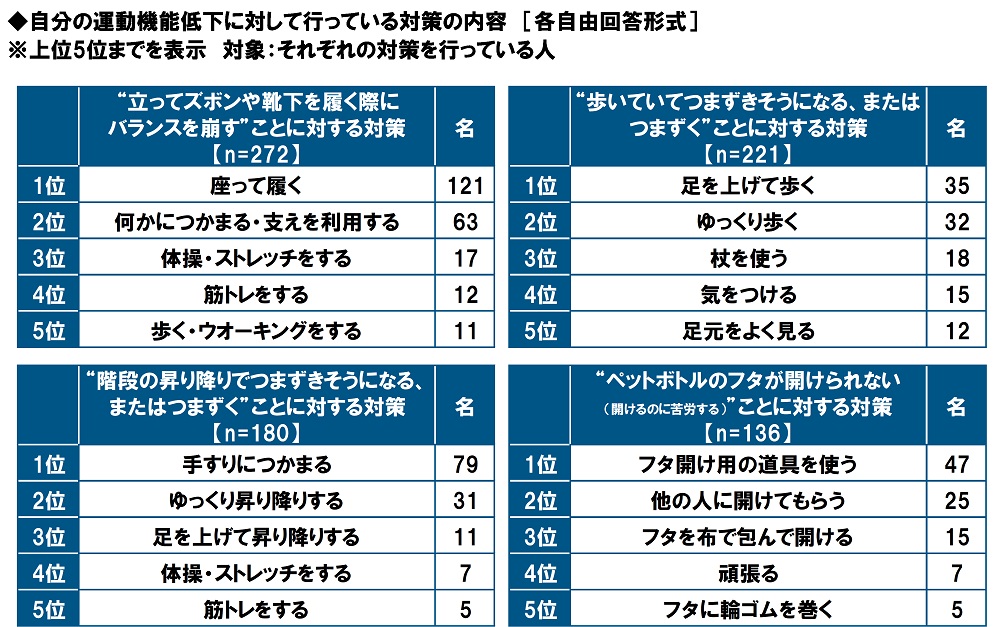

それぞれの対策を行っている人に、運動機能低下に対して行っている対策の内容を聞いたところ、“立ってズボンや靴下を履く際にバランスを崩す”ことに対する対策では、1位「座って履く」(121名)、2位「何かにつかまる・支えを利用する」(63名)、3位「体操・ストレッチをする」(17名)、4位「筋トレをする」(12名)、5位「歩く・ウオーキングをする」(11名)となりました。座ったりからだを支えたりして転倒を防止している人や、からだを動かして筋力アップを図っている人が多いようです。

“歩いていてつまずきそうになる、またはつまずく”ことに対する対策では、1位「足を上げて歩く」(35名)、2位「ゆっくり歩く」(32名)、3位「杖を使う」(18名)、4位「気をつける」(15名)、5位「足元をよく見る」(12名)となりました。

“階段の昇り降りでつまずきそうになる、またはつまずく”ことに対する対策では、1位「手すりにつかまる」(79名)、2位「ゆっくり昇り降りする」(31名)、3位「足を上げて昇り降りする」(11名)、4位「体操・ストレッチをする」(7名)、5位「筋トレをする」(5名)でした。

“ペットボトルのフタが開けられない(開けるのに苦労する)”ことに対する対策では、1位「フタ開け用の道具を使う」(47名)、2位「他の人に開けてもらう」(25名)、3位「フタを布で包んで開ける」(15名)、4位「頑張る」(7名)、5位「フタに輪ゴムを巻く」(5名)となりました。

第2章 フレイルに関する意識・実態

- “フレイル”の認知率は56.5%、2022年調査から14.6ポイント上昇

加齢に伴い心身の活力が低下するとともに、社会的なつながりが薄れている状態を“フレイル”と呼びます。“フレイル”は、“健康な状態”と“要介護状態”の中間の段階とされています。

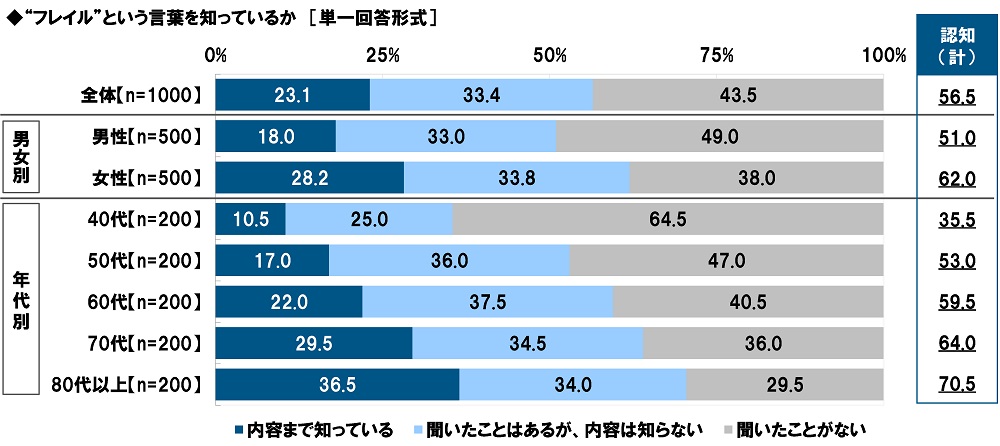

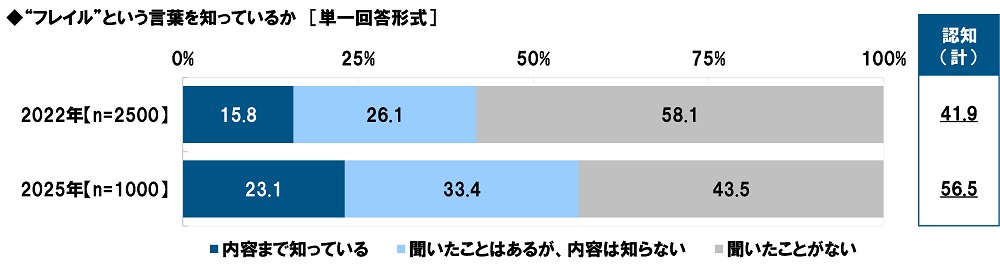

全回答者(1,000名)に、“フレイル”という言葉を知っているかを聞いたところ、「内容まで知っている」が23.1%、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が33.4%で、合計した『認知(計)』は56.5%、「聞いたことがない」は43.5%となりました。

男女別に見ると、認知率は男性51.0%、女性62.0%と、女性の方が11.0ポイント高くなりました。

年代別に見ると、認知率は年代が上がるほど高くなる傾向が見られ、40代(35.5%)と80代以上(70.5%)の間には35.0ポイントの差が見られました。

2022年の調査結果(※)と比較すると、認知率は2022年41.9%→2025年56.5%と、14.6ポイント上昇しました。

※ 『人生100年時代の健康とフレイルに関する調査2022』

※ 2022年調査は、全国の40歳以上の男女(2,500名)が対象

- 「自分がフレイルになることが心配」56.9%、2022年調査から4.3ポイント下降

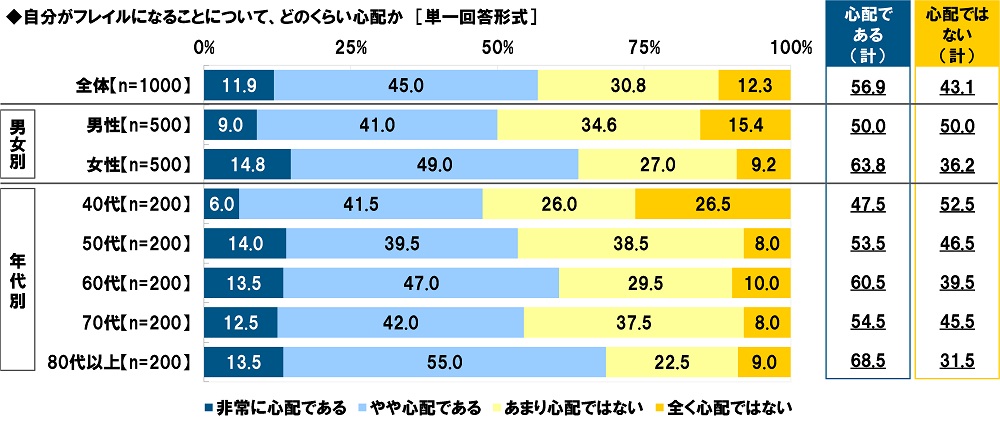

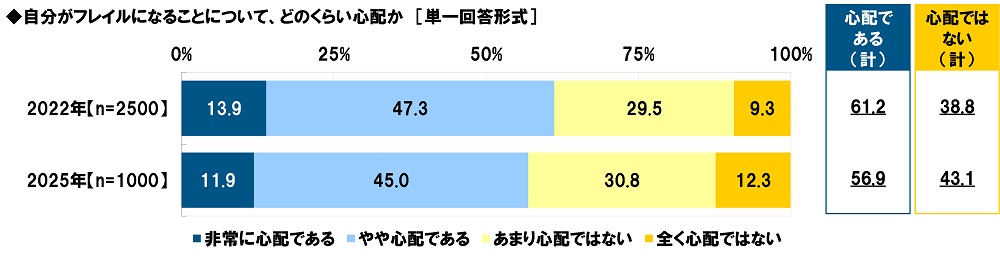

全回答者(1,000名)に、自分がフレイルになることについて、どのくらい心配かを聞いたところ、「非常に心配である」が11.9%、「やや心配である」が45.0%で、合計した『心配である(計)』は56.9%、「全く心配ではない」が12.3%、「あまり心配ではない」が30.8%で、合計した『心配ではない(計)』は43.1%となりました。

男女別に見ると、『心配である(計)』と回答した人の割合は、男性50.0%、女性63.8%と、女性の方が13.8ポイント高くなりました。

年代別に見ると、『心配である(計)』と回答した人の割合は、80代以上(68.5%)が最も高くなりました。

2022年の調査結果(※)と比較すると、『心配である(計)』と回答した人の割合は、2022年61.2%→2025年56.9%と、4.3ポイント下降しました。フレイルの認知度が高まり、フレイルに関する知識の普及が進んだ結果、予防策を講じてフレイルにならないよう心がける人が増加したのではないでしょうか。

※ 『人生100年時代の健康とフレイルに関する調査2022』

※ 2022年調査は、全国の40歳以上の男女(2,500名)が対象

第3章 職場での転倒に関する実態

- 「職場で転倒したことがある」就業者の7人に1人、工場で仕事をしている人では5人に1人

- 「職場で転倒した人がいるということを見聞きしたことがある」就業者の3割

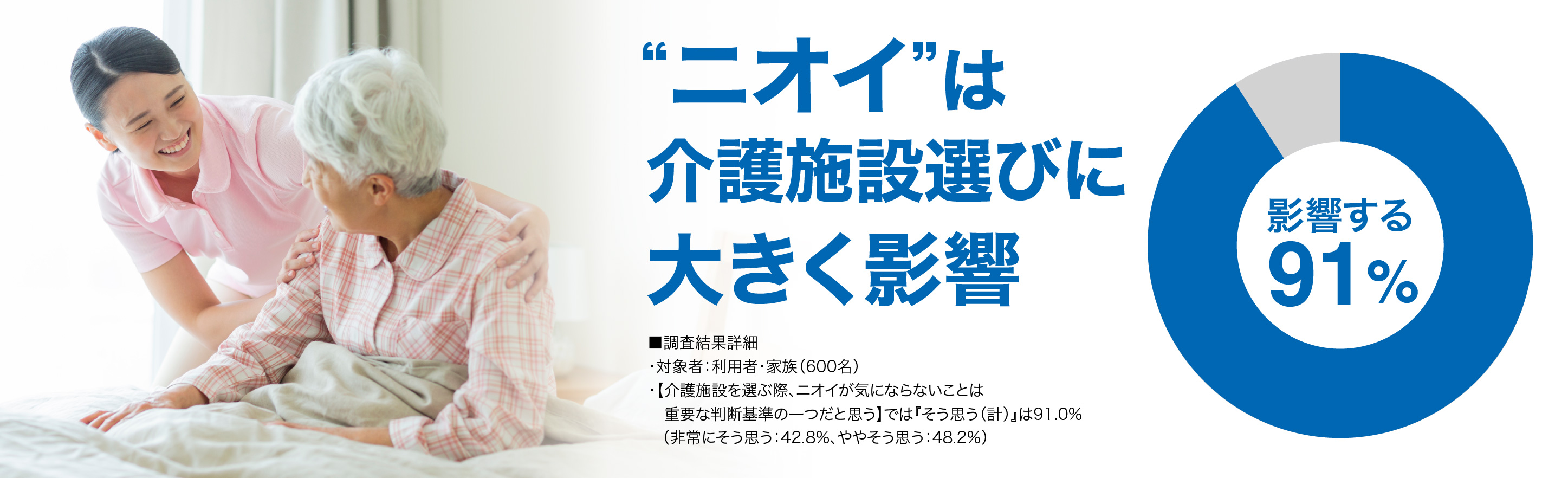

職場での転倒に関する実態について質問しました。

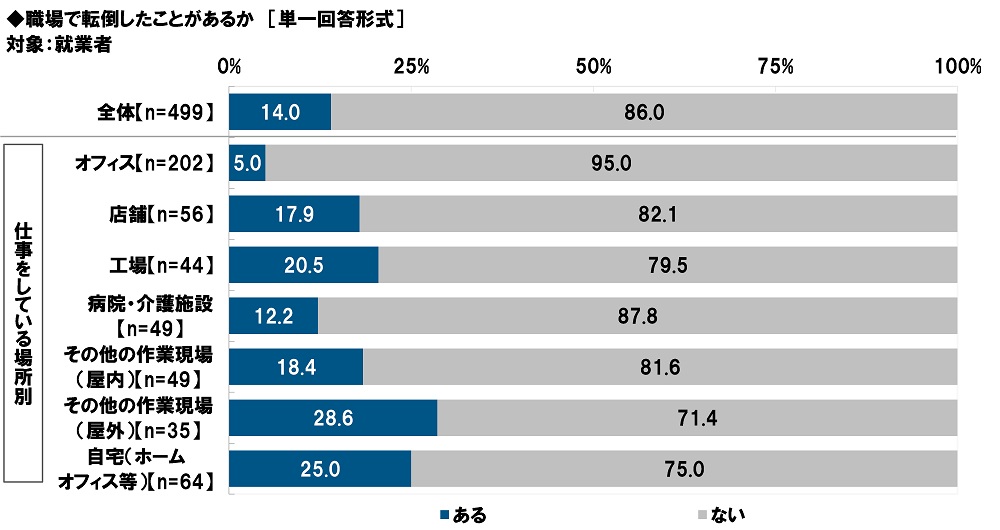

就業者(499名)に、職場で転倒したことがあるかを聞いたところ、「ある」は14.0%、「ない」は86.0%となりました。

仕事をしている場所別に見ると、「ある」と回答した人の割合は、工場(20.5%)、その他の作業現場(屋外)(28.6%)、自宅(ホームオフィス等)(25.0%)では2割以上となり、オフィス(5.0%)と比べて15ポイント以上高くなりました。

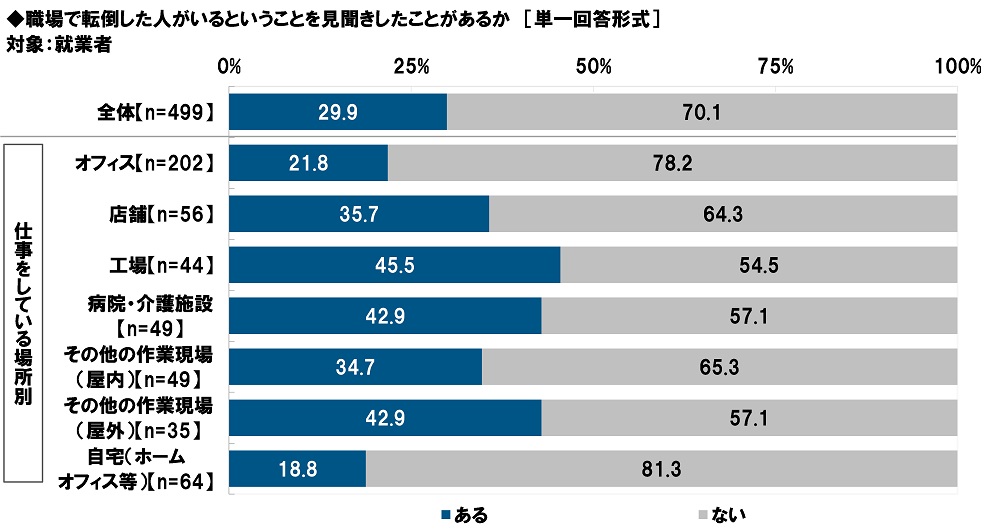

職場で転倒した人がいるということを見聞きしたことがあるかを聞いたところ、「ある」は29.9%、「ない」は70.1%でした。

仕事をしている場所別に見ると、「ある」と回答した人の割合は、工場(45.5%)、病院・介護施設(42.9%)、その他の作業現場(屋外)(42.9%)では4割を超えました。立ち仕事が多い仕事場では、転倒した経験のある人や、転倒を見聞きした経験のある人が多いようです。

- 就業者の4割半が「職場で転倒防止のための取り組みが行われている」と回答

- 職場で転倒防止のために行われている取り組み

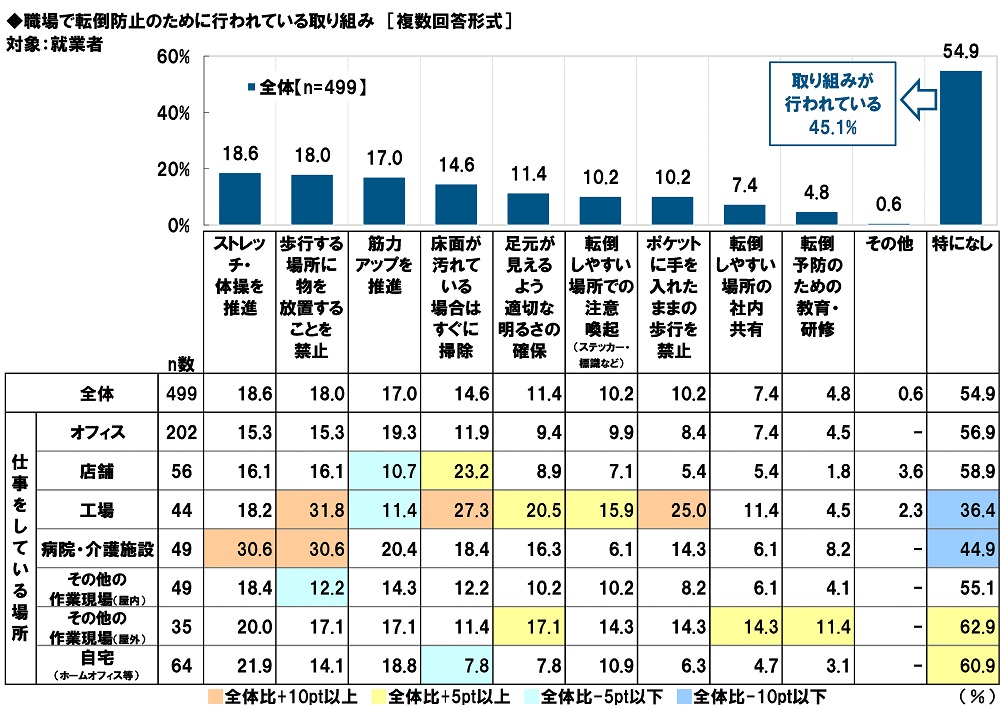

1位「ストレッチ・体操を推進」2位「歩行する場所に物を放置することを禁止」3位「筋力アップを推進」

就業者(499名)に、職場で転倒防止のために行われている取り組みを聞いたところ、「ストレッチ・体操を推進」(18.6%)が最も高くなりました。からだを動かして筋肉を伸ばし、運動機能の改善に努めているケースが多いようです。次いで高くなったのは、「歩行する場所に物を放置することを禁止」(18.0%)、「筋力アップを推進」(17.0%)、「床面が汚れている場合はすぐに掃除」(14.6%)、「足元が見えるよう適切な明るさの確保」(11.4%)でした。また、「特になし」は54.9%となり、半数以上の職場で取り組みが行われていないようです。

仕事をしている場所別に見ると、オフィスでは「筋力アップを推進」(19.3%)、店舗では「床面が汚れている場合はすぐに掃除」(23.2%)、工場では「歩行する場所に物を放置することを禁止」(31.8%)、病院・介護施設では「ストレッチ・体操を推進」「歩行する場所に物を放置することを禁止」(いずれも30.6%)が最も高くなりました。

第4章 運動機能の維持に関する意識・実態

- 運動機能が衰えるとマイナスの影響が出ると思う日常生活での行動

1位「階段の昇り降り」2位「歩行」3位「起居動作」

運動機能が低下すると、生活にどのような変化が生じるのでしょうか。

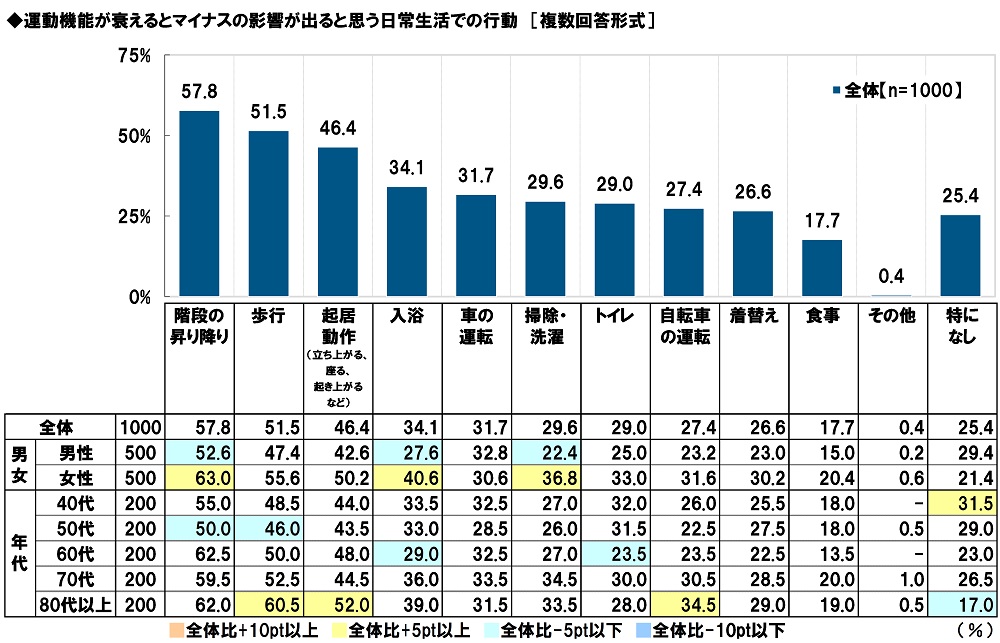

全回答者(1,000名)に、運動機能が衰えるとマイナスの影響が出ると思う日常生活での行動を聞いたところ、「階段の昇り降り」(57.8%)と「歩行」(51.5%)が半数以上となりました。運動機能が低下すると、“階段を利用する”、“歩く”といった、移動のために必要な動作が困難になると懸念する人が多いようです。次いで高くなったのは、「起居動作(立ち上がる、座る、起き上がるなど)」(46.4%)、「入浴」(34.1%)、「車の運転」(31.7%)でした。

男女別に見ると、「階段の昇り降り」(男性52.6%、女性63.0%)と「入浴」(男性27.6%、女性40.6%)、「掃除・洗濯」(男性22.4%、女性36.8%)は男性と比べて女性の方が10ポイント以上高くなりました。

年代別に見ると、80代以上では「歩行」(60.5%)、「起居動作(立ち上がる、座る、起き上がるなど)」(52.0%)、「自転車の運転」(34.5%)が、全体と比べて5ポイント以上高くなりました。

- 「運動機能維持のために心がけていることがある」約9割

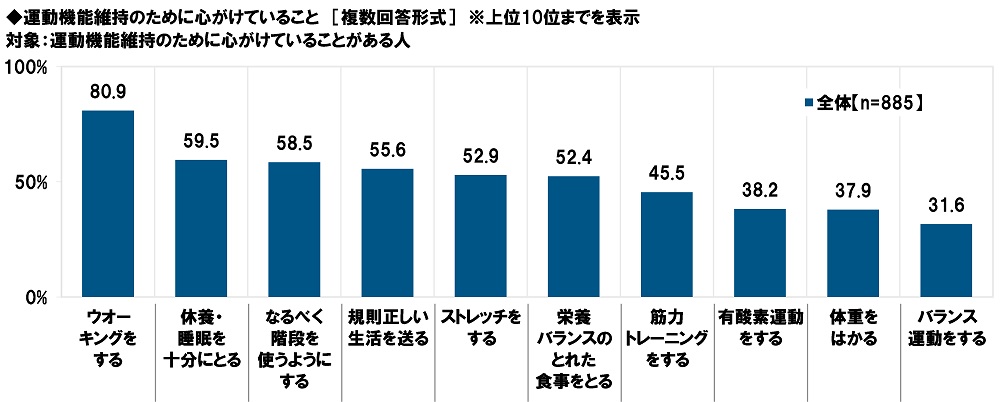

運動機能維持のために心がけていること 1位「ウオーキングをする」2位「休養・睡眠を十分にとる」

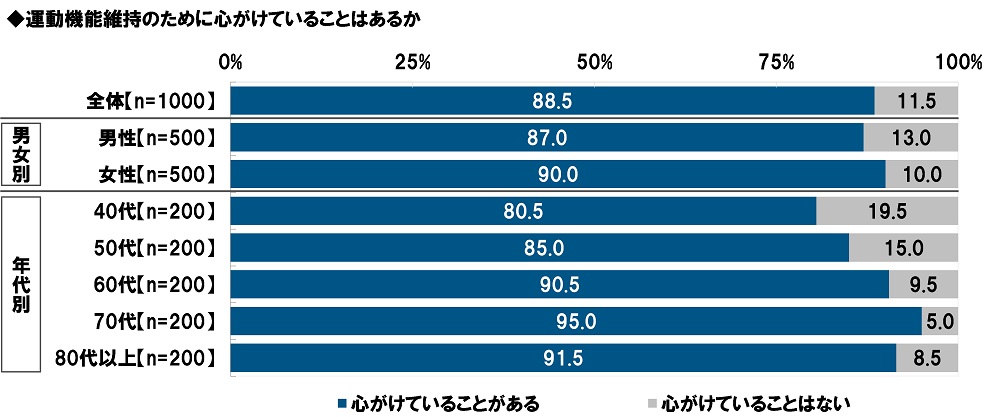

全回答者(1,000名)に、運動機能維持のために心がけていることはあるかを聞いたところ、「心がけていることがある」は88.5%、「心がけていることはない」は11.5%と、大多数の人が運動機能の維持に努めていることが分かりました。

年代別に見ると、「心がけていることがある」と回答した人の割合は、60代以上では9割を超え、70代(95.0%)が最も高くなりました。

運動機能維持のために心がけていることがある人(885名)に、運動機能維持のために心がけていることを聞いたところ、「ウオーキングをする」(80.9%)が最も高くなり、「休養・睡眠を十分にとる」(59.5%)、「なるべく階段を使うようにする」(58.5%)、「規則正しい生活を送る」(55.6%)、「ストレッチをする」(52.9%)と続きました。ウオーキングや階段の使用、ストレッチなどからだを動かすことや、普段の生活習慣を整えることによる対策を意識している人が多いようです。

- 「運動機能維持のためにやりたいと思いながらもできていないことがある」7割強

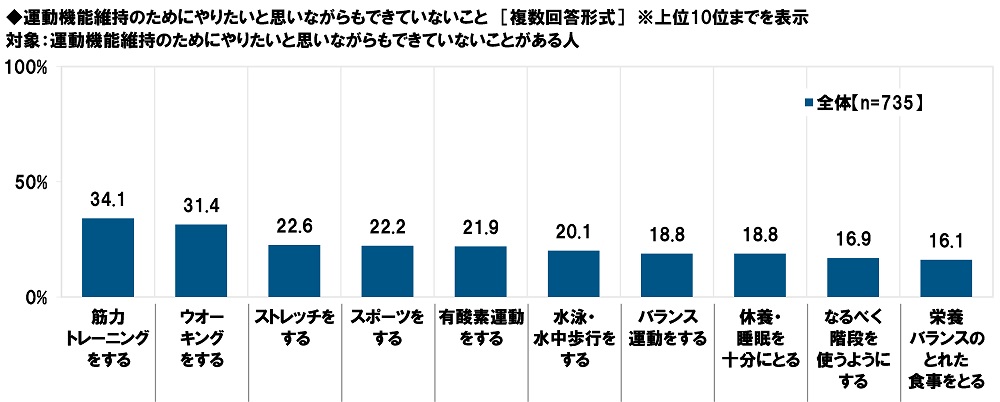

運動機能維持のためにやりたいと思いながらもできていないこと 1位「筋力トレーニングをする」

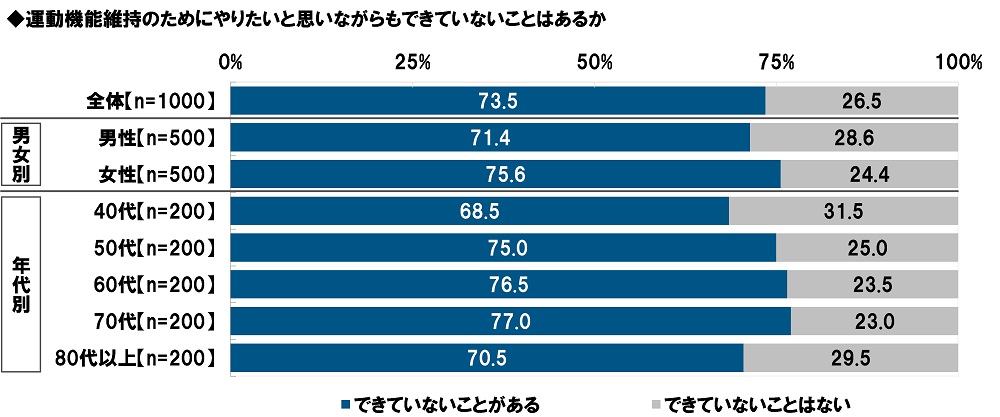

全回答者(1,000名)に、運動機能維持のためにやりたいと思いながらもできていないことがあるかを聞いたところ、「できていないことがある」は73.5%、「できていないことはない」は26.5%となりました。

年代別に見ると、「できていないことがある」と回答した人の割合は、70代(77.0%)が最も高くなりました。

運動機能維持のためにやりたいと思いながらもできていないことがある人(735名)に、できていないことを聞いたところ、「筋力トレーニングをする」(34.1%)が最も高くなり、「ウオーキングをする」(31.4%)、「ストレッチをする」(22.6%)、「スポーツをする」(22.2%)、「有酸素運動をする」(21.9%)が続きました。しっかりとトレーニングや運動に取り組みたいと考えているものの、実際にはなかなか着手できていないという人が少なくないようです。

- 運動機能維持のためにやりたいと思いながらもできていない理由

1位「時間がない・忙しい」2位「面倒くさい・億劫」3位「病気・怪我・体調不良がある」

70代以上では「面倒くさい・億劫」が1位に

運動機能維持のためにやりたいと思いながらもできていないことがある人(735名)に、できていない理由を聞いたところ、1位「時間がない・忙しい」(155名)、2位「面倒くさい・億劫」(121名)、3位「病気・怪我・体調不良がある」(44名)、4位「やる気が出ない」(33名)、5位「継続できない」(26名)となり、スケジュールの問題や自分のモチベーション、体調などに関する理由が上位となりました。また、「近くに施設がない」(6位・19名)、「方法が分からない」(6位・19名)といった回答も見られ、意欲はあるものの、環境が整っていなかったり、知識が不足していたりするために取り組みに至っていないケースがあるようです。

年代別に見ると、40代から60代では「時間がない・忙しい」(40代37名、50代44名、60代42名)が1位、70代以上では「面倒くさい・億劫」(70代24名、80代以上22名)が1位でした。60代以下では、仕事など別のことで忙しく、運動機能維持のための取り組みに時間を割けない人が多いのではないでしょうか。また、「病気・怪我・体調不良がある」は年代が上がるほど順位が上昇する傾向が見られ、60代と70代では3位、80代以上では2位でした。

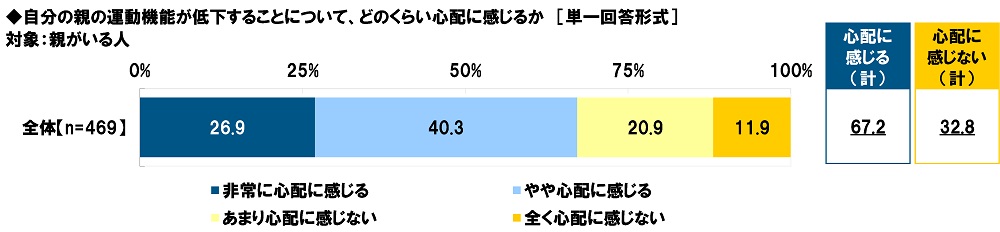

- 「親の運動機能低下が心配」約7割

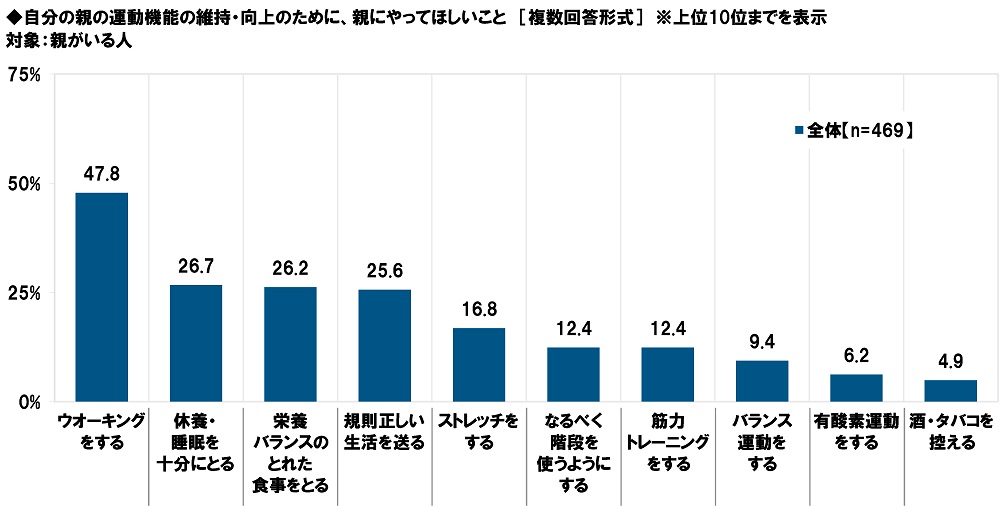

- 運動機能の維持・向上のために親にやってほしいこと 1位「ウオーキングをする」2位「休養・睡眠を十分にとる」

親がいる人(469名)に、自分の親の運動機能が低下することについて、どのくらい心配に感じるかを聞いたところ、「非常に心配に感じる」が26.9%、「やや心配に感じる」が40.3%で、合計した『心配に感じる(計)』は67.2%、「全く心配に感じない」が11.9%、「あまり心配に感じない」が20.9%で、合計した『心配に感じない(計)』は32.8%でした。

自分の親の運動機能の維持・向上のために、親にやってほしいことを聞いたところ、「ウオーキングをする」(47.8%)が最も高くなりました。高齢の親でも手軽に取り組めるウオーキングによって、運動機能を高めてほしいと思う人が多いようです。次いで高くなったのは、「休養・睡眠を十分にとる」(26.7%)、「栄養バランスのとれた食事をとる」(26.2%)、「規則正しい生活を送る」(25.6%)、「ストレッチをする」(16.8%)でした。普段の生活の中で、運動機能改善につながる行動を意識してほしいと思う人が多いのではないでしょうか。

第5章 運転免許の返納に関する意識・実態

- 「将来的に運転免許を返納しようと思う」約7割、返納しようと思う年齢TOP3は「80歳」「70歳」「75歳」

- 「父親に将来的に運転免許を返納してほしい」「母親に将来的に運転免許を返納してほしい」いずれも半数弱、

返納してほしい年齢TOP3は「80歳」「75歳」「85歳」

運転免許の返納について質問しました。

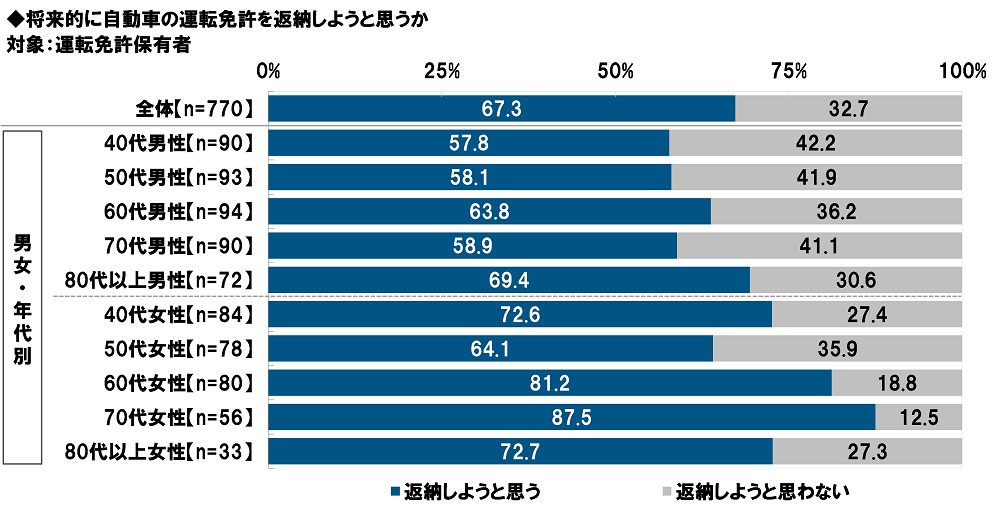

自動車運転免許を持っている人(770名)に、将来的に運転免許を返納しようと思うかを聞いたところ、「返納しようと思う」は67.3%となりました。

男女・年代別に見ると、将来的に運転免許を返納しようと思う人の割合は、いずれの年代においても男性より女性の方が高くなる傾向が見られ、60代女性(81.2%)と70代女性(87.5%)では8割以上となりました。

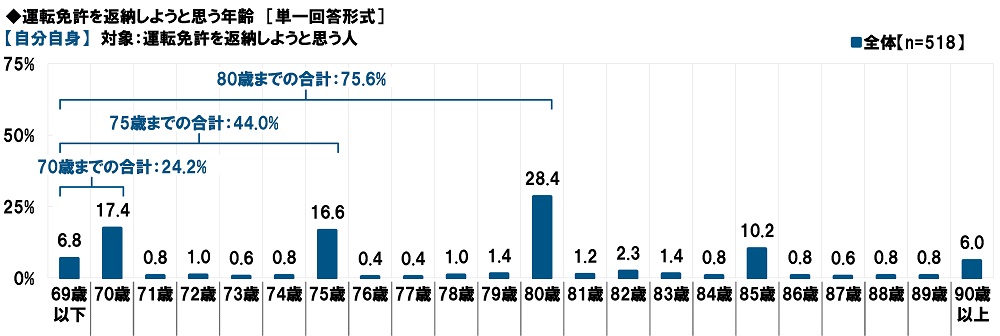

運転免許を返納しようと思う人(518名)について、返納しようと思う年齢を見ると、TOP3は「80歳」(28.4%)、「70歳」(17.4%)、「75歳」(16.6%)でした。

75歳までの合計は44.0%にとどまり、運転免許を返納しようと思う人の半数以上が75歳までは運転免許を保有していたいと考えていることが分かりました。80歳までの合計は75.6%となり、80歳までには返納したいと考える人が多いようです。

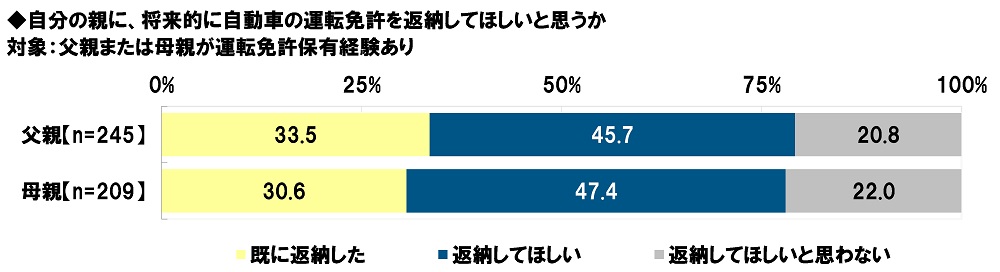

父親が自動車運転免許を持っている・持っていた人(245名)と、母親が自動車運転免許を持っている・持っていた人(209名)に、自分の親に、将来的に運転免許を返納してほしいかを聞いたところ、父親については、「既に返納した」は33.5%、「返納してほしい」は45.7%、「返納してほしいと思わない」は20.8%となりました。母親については、「既に返納した」は30.6%、「返納してほしい」は47.4%、「返納してほしいと思わない」は22.0%でした。

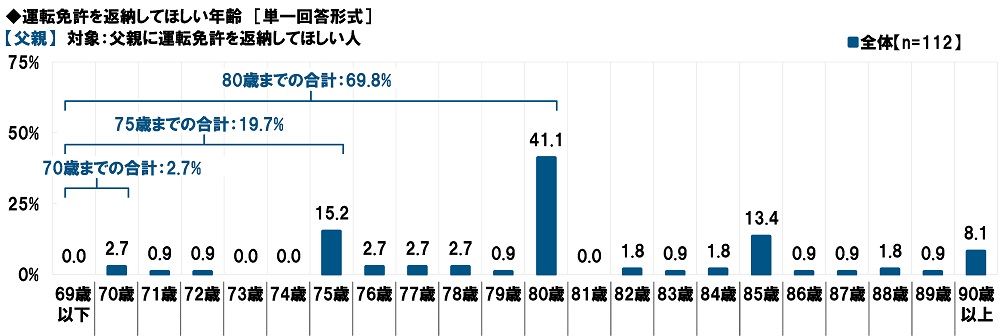

父親に運転免許を返納してほしい人(112名)に、返納してほしい年齢を聞いたところ、TOP3は「80歳」(41.1%)、「75歳」(15.2%)、「85歳」(13.4%)となりました。75歳までの合計は19.7%、80歳までの合計は69.8%でした。

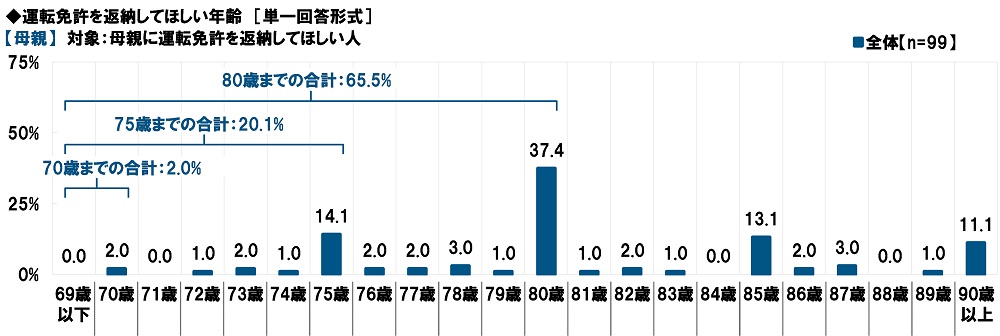

母親に運転免許を返納してほしい人(99名)に、返納してほしい年齢を聞いたところ、TOP3は父親の場合と同じく、「80歳」(37.4%)、「75歳」(14.1%)、「85歳」(13.1%)となりました。75歳までの合計は20.1%、80歳までの合計は65.5%でした。

第6章 自動車運転時のヒヤリハット経験

- 「自動車運転時にヒヤリハットの経験がある」免許保有者の6割、50代では6割半

- 「親の自動車運転時にヒヤリハットの経験がある」父親の運転時では3割半、母親の運転時では4割強

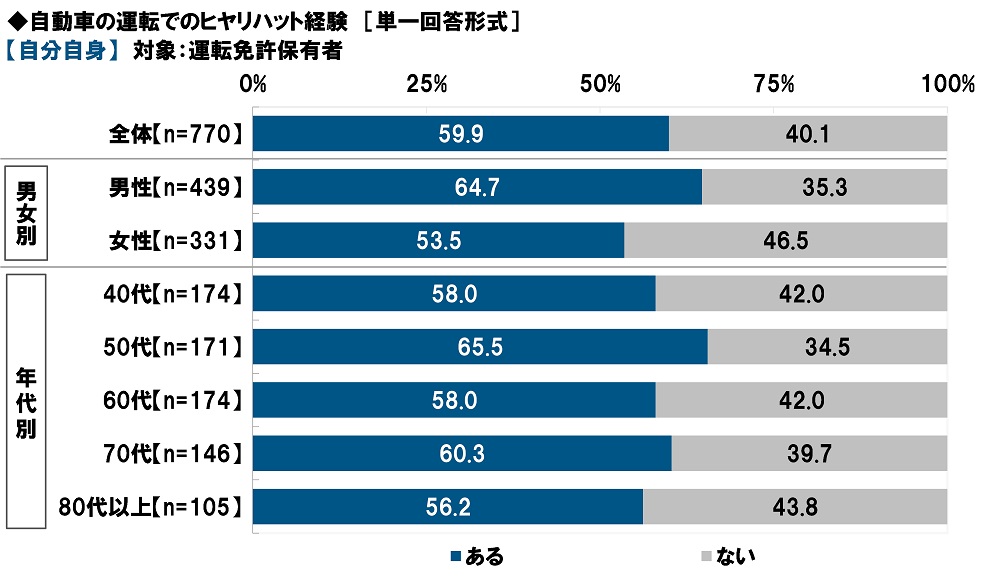

自動車運転免許を持っている人(770名)に、自動車の運転でのヒヤリハット経験について聞いたところ、「ある」が59.9%、「ない」が40.1%となりました。

男女別に見ると、「ある」と回答した人の割合は男性64.7%、女性53.5%と、男性の方が11.2ポイント高くなりました。

年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は50代(65.5%)が最も高くなりました。

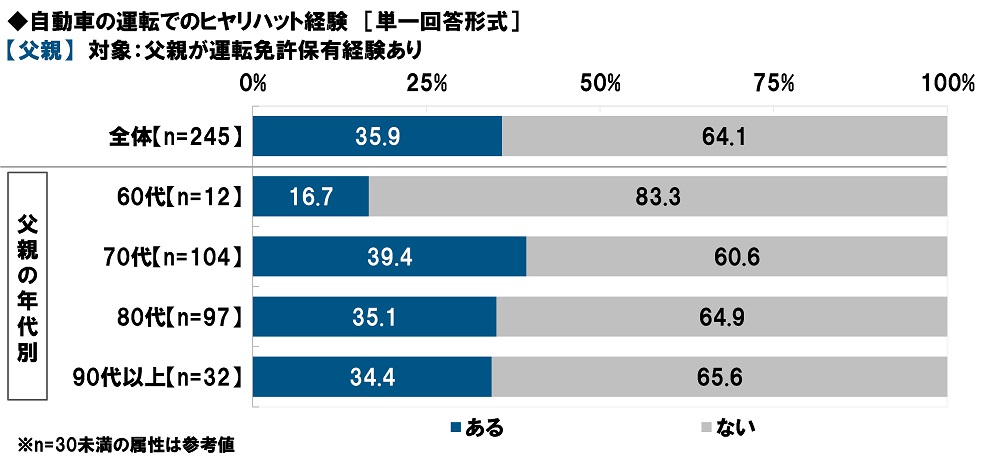

父親が自動車運転免許を持っている・持っていた人(245名)に、父親の自動車の運転でのヒヤリハット経験について聞いたところ、「ある」が35.9%、「ない」が64.1%となりました。

父親の年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は70代(39.4%)が最も高くなりました。

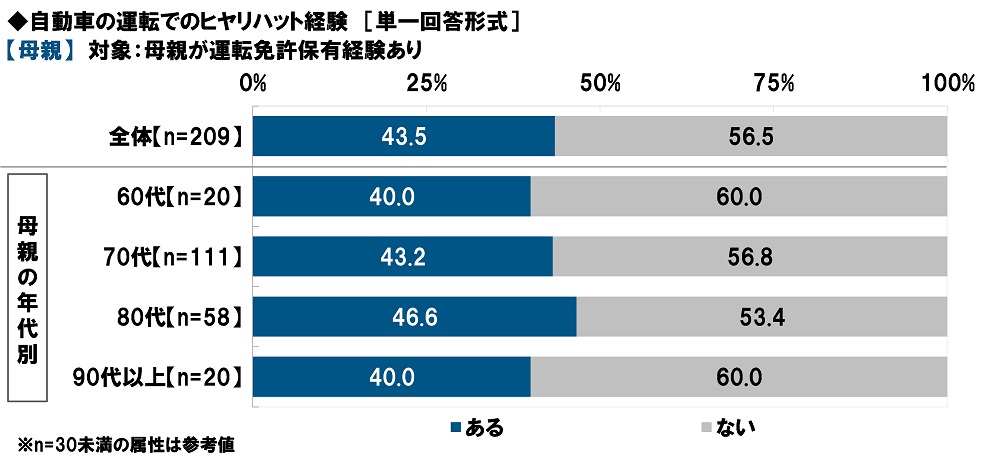

母親が自動車運転免許を持っている・持っていた人(209名)に、母親の自動車の運転でのヒヤリハット経験について聞いたところ、「ある」が43.5%、「ない」が56.5%となりました。

母親の年代別に見ると、「ある」と回答した人の割合は80代(46.6%)が最も高くなりました。

第7章 運動機能と芸能人

- いくつになってもイキイキしていると思う芸能人

男性芸能人では1位「明石家さんまさん」2位「郷ひろみさん」3位「高橋英樹さん」、

女性芸能人では1位「草笛光子さん」2位「吉永小百合さん」3位「黒柳徹子さん」

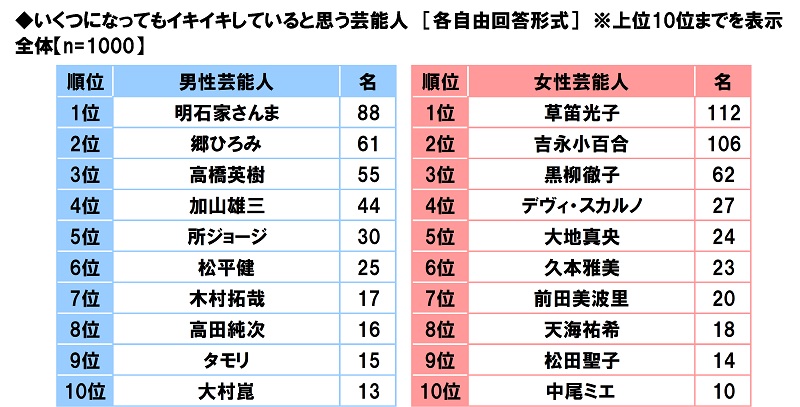

全回答者(1,000名)に、いくつになってもイキイキしていると思う芸能人を聞いたところ、男性芸能人では1位「明石家さんまさん」(88名)、2位「郷ひろみさん」(61名)、3位「高橋英樹さん」(55名)となりました。

回答した理由を見ると、1位の「明石家さんまさん」では「頭が切れるし、スリムでスタイルも若い頃から変わらないから」や「トークがずっと衰えないから」、2位の「郷ひろみさん」では「見た目もパフォーマンスも衰えていないから」や「踊りが素晴らしいから」、3位の「高橋英樹さん」では「気持ちが前向きな感じがするから」や「いつまでも若々しく活動的だから」といった回答が見られました。

女性芸能人では1位「草笛光子さん」(112名)、2位「吉永小百合さん」(106名)、3位「黒柳徹子さん」(62名)となりました。

回答した理由を見ると、1位の「草笛光子さん」では「実年齢よりはるかにお若く、美しく健康そうだから」や「舞台や映画で活躍しているから」、2位の「吉永小百合さん」では「いつまでも綺麗で生き生きとしているから」や「歳の重ね方が上品だから」、3位の「黒柳徹子さん」では「年齢を感じさせないおしゃべりができるから」や「お洒落で頭の回転も良さそうだから」といった回答が見られました。

■調査概要■

調査タイトル:中高年の体力低下に関する意識・実態調査2025

調査対象:ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする全国の40歳以上の男女

調査期間:2025年4月3日-4月6日

調査方法:インターネット調査

調査地域:全国

有効回答数:1,000サンプル