[調査結果]

第1章 社用車ドライバーのお酒との付き合い方

- 社用車ドライバーの4割強が「自分はお酒に強い」と回答

仕事で社用車を運転する社用車ドライバーに、お酒との付き合い方について質問しました。

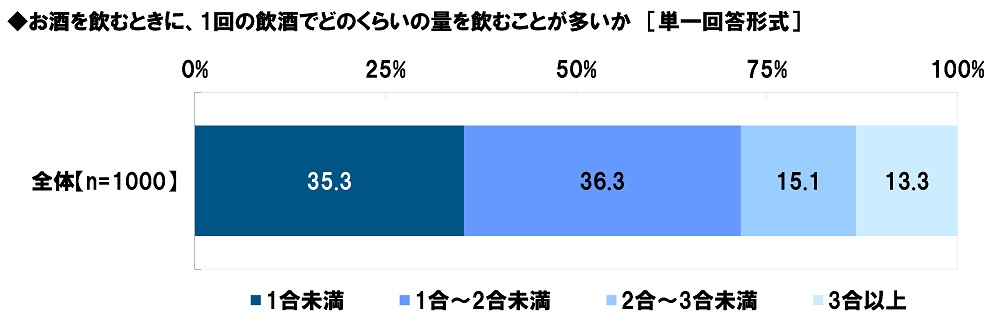

全国の20歳-69歳のお酒を飲む習慣がある社用車ドライバー1,000名(全回答者)に(※1)、お酒を飲むときに、1回の飲酒でどのくらいの量を飲むことが多いかを清酒に換算(※2)して聞いたところ、「1合未満」は35.3%、「1合~2合未満」は36.3%、「2合~3合未満」は15.1%、「3合以上」は13.3%となりました。1回で飲酒する量は、ビールであれば中瓶(500ml)2本程度までという人が多い結果となりました。

※1 本調査では、アルコール検知器での確認義務がある運輸業(航空・鉄道を含む)・郵便事業に従事している人は除いています。

※2 清酒1合(180ml)の目安として以下を提示しました。

ビール・発泡酒の場合は「500ml」、焼酎(25度)の場合は「110ml」、チューハイ(7度)の場合は「350ml」、

ウイスキー(ダブル1杯)の場合は「60ml」、ワインの場合は「240ml(2杯程度)」

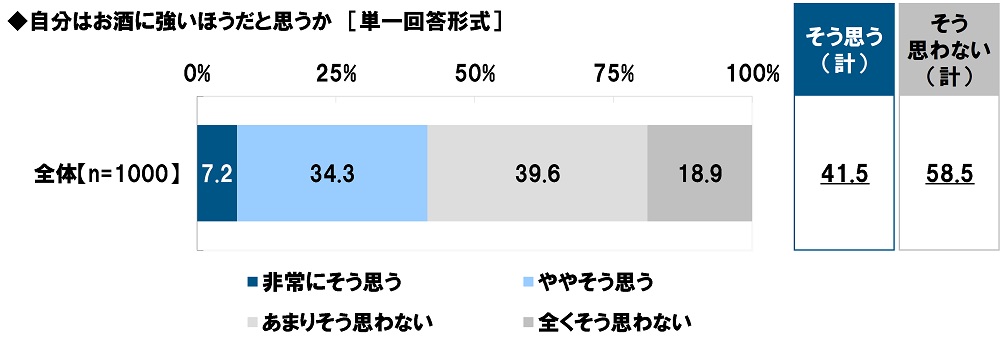

次に、自分はお酒に強いほうだと思うかを聞いたところ、「非常にそう思う」が7.2%、「ややそう思う」が34.3%で、合計した『そう思う(計)』は41.5%、「全くそう思わない」が18.9%、「あまりそう思わない」が39.6%で、合計した『そう思わない(計)』は58.5%となりました。普段仕事で車を運転している社用車ドライバーには、“飲める”体質だと自負している人が少なくないようです。

- 「翌日に車を運転するのに、ついつい飲み過ぎてしまうことがある」4割

翌日に車を運転するのに飲み過ぎてしまったシーンTOP2は「友人・知人との飲み会」「会社の忘年会・新年会」

続いて、車の運転と飲酒について質問しました。

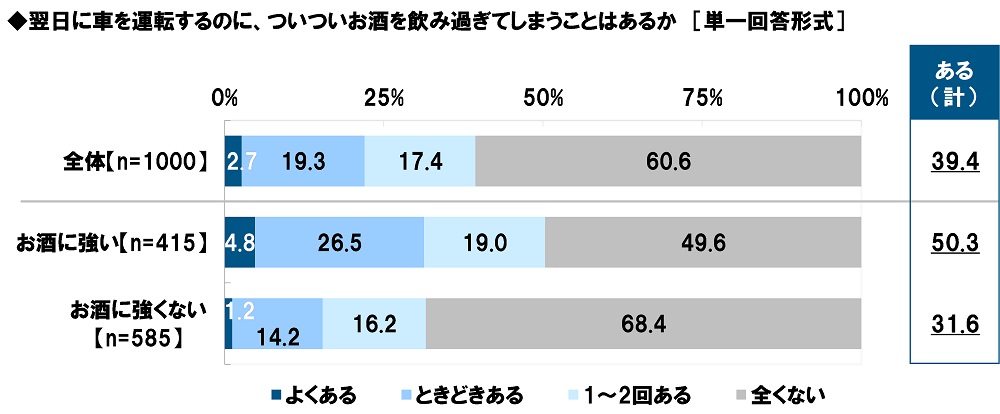

全回答者(1,000名)に、翌日に車を運転するのに、ついついお酒を飲み過ぎてしまうことはあるかを聞いたところ、「よくある」が2.7%、「ときどきある」が19.3%、「1~2回ある」が17.4%で、合計した『ある(計)』は39.4%となりました。

お酒の強さの自己認識別にみると、『ある(計)』と回答した人の割合は、お酒に強いと思っている人では50.3%と、全体と比べて10.9ポイント高くなりました。お酒に強いと自負している人では、車を運転する予定があるにも関わらずお酒を飲み過ぎてしまう人が多いようです。

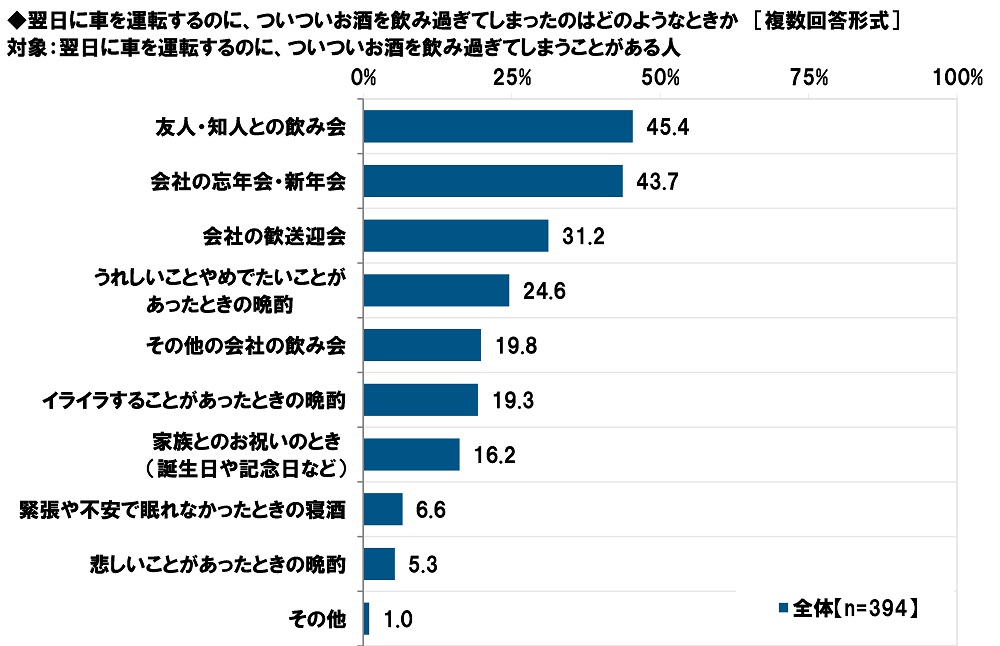

翌日に車を運転するのに、ついついお酒を飲み過ぎてしまうことがある人(394名)に、お酒を飲み過ぎてしまったのはどのようなときかを聞いたところ、「友人・知人との飲み会」(45.4%)と「会社の忘年会・新年会」(43.7%)が特に高くなりました。気の置けない仲間たちとの飲み会や、会社の節目の行事では、ついつい飲酒量が多くなってしまう人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「会社の歓送迎会」(31.2%)、「うれしいことやめでたいことがあったときの晩酌」(24.6%)、「その他の会社の飲み会」(19.8%)でした。

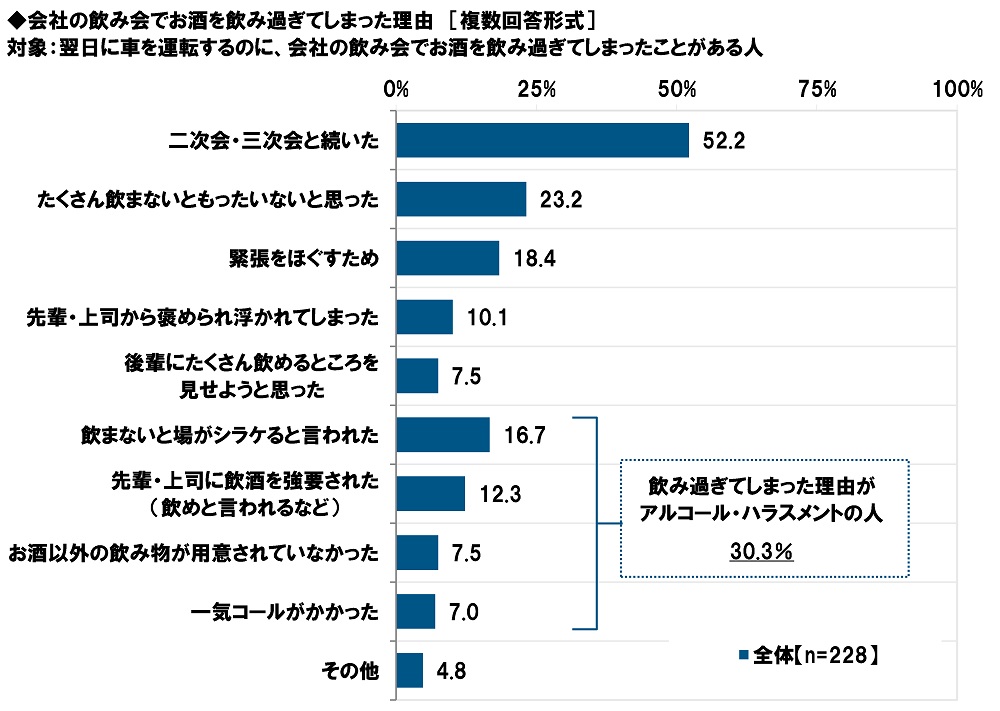

- 会社の飲み会で飲み過ぎた理由 「二次会・三次会と続いた」がダントツ

“アルハラ”に当たる「飲まないと場がシラケると言われた」「先輩・上司に飲酒を強要された」との回答も

翌日に車を運転するのに、会社の飲み会でお酒を飲み過ぎてしまったことがある人(228名)に、お酒を飲み過ぎてしまった理由を聞いたところ、「二次会・三次会と続いた」(52.2%)が最も高くなり、「たくさん飲まないともったいないと思った」(23.2%)、「緊張をほぐすため」(18.4%)が続きました。

また、「飲まないと場がシラケると言われた」(16.7%)、「先輩・上司に飲酒を強要された(飲めと言われるなど)」(12.3%)、「お酒以外の飲み物が用意されていなかった」(7.5%)、「一気コールがかかった」(7.0%)といった、アルコール・ハラスメント(アルハラ)に該当する内容の回答もみられました。アルハラに該当する内容のいずれかを回答した人の割合(※3)をみると、30.3%となりました。飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害に当たる行為を受けて、お酒を飲み過ぎてしまったケースがあることが明らかになりました。

※3 複数回答形式による質問のため、「飲まないと場がシラケると言われた」「先輩・上司に飲酒を強要された(飲めと言われるなど)」「お酒以外の飲み物が用意されていなかった」「一気コールがかかった」の各結果を合計した数字とは一致しません。

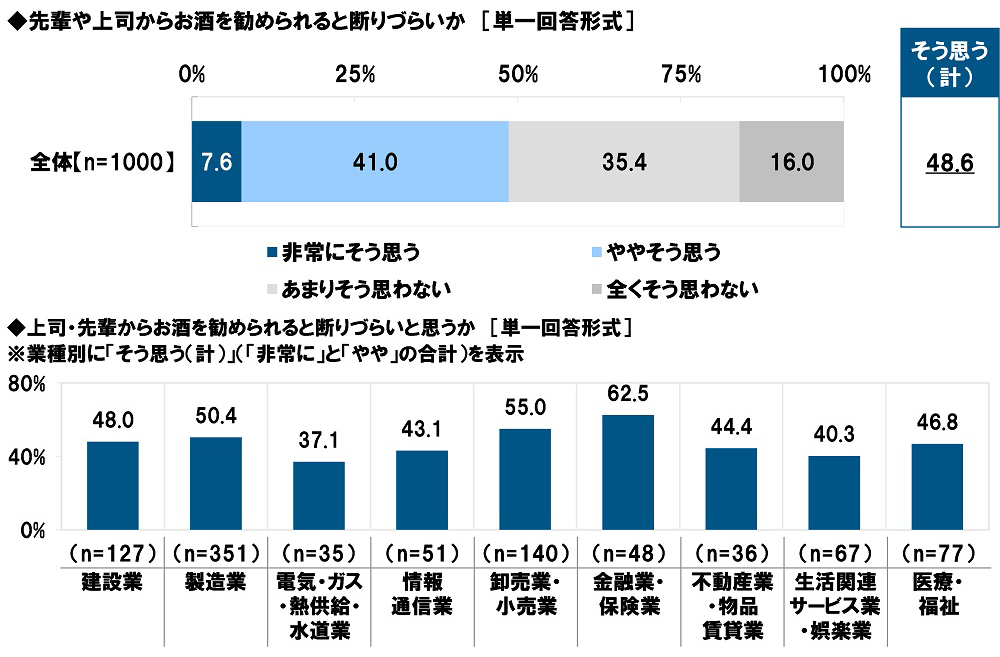

- 「先輩・上司からお酒を勧められると断りづらい」約5割、金融業・保険業の人では6割強

会社の飲み会で「飲まないと場がシラケると言われた」「先輩・上司に飲酒を強要された」といったアルコール・ハラスメントを受けて、お酒を飲み過ぎたケースがあることが分かりました。飲み会の雰囲気や先輩・上司からのお酒の勧めについて、どのような意識を持っている人が多いのでしょうか。

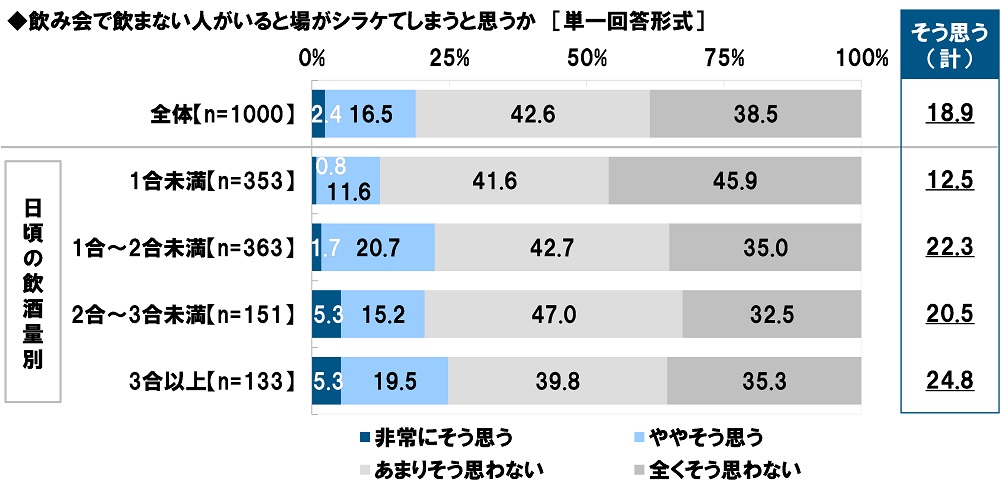

全回答者(1,000名)に、飲み会で飲まない人がいると場がシラケてしまうと思うかを聞いたところ、「非常にそう思う」が2.4%、「ややそう思う」が16.5%で、合計した『そう思う(計)』は18.9%となりました。

日頃の飲酒量別にみると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、飲酒量が多い人ほど高くなり、3合以上の人では24.8%でした。

また、先輩や上司からお酒を勧められると断りづらいかを聞いたところ、『そう思う(計)』は48.6%となりました。

業種別にみると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、金融業・保険業(62.5%)や、卸売業・小売業(55.0%)、製造業(50.4%)では半数以上となりました。

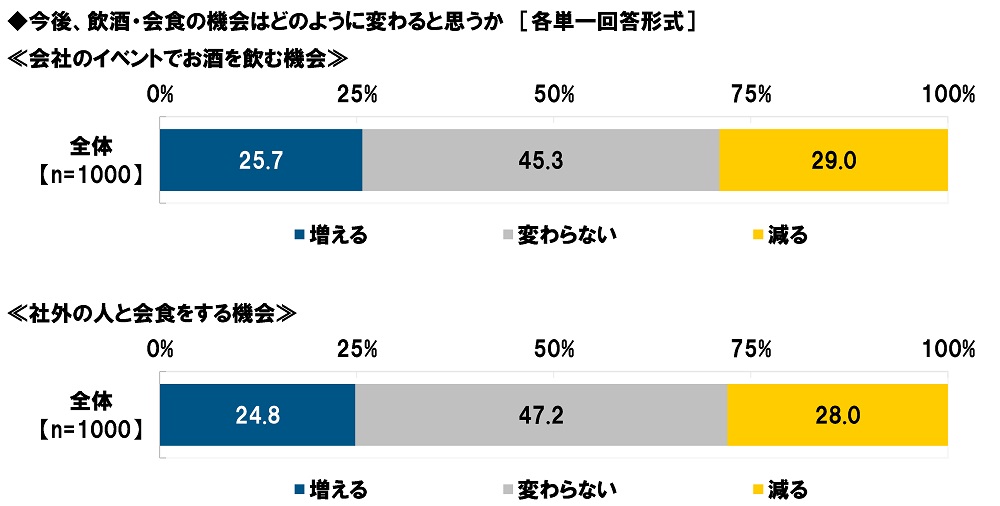

- 今後、飲酒・会食の機会はどのように変わると思う? 「会社のイベントでお酒を飲む機会が増える」と2割半が予想

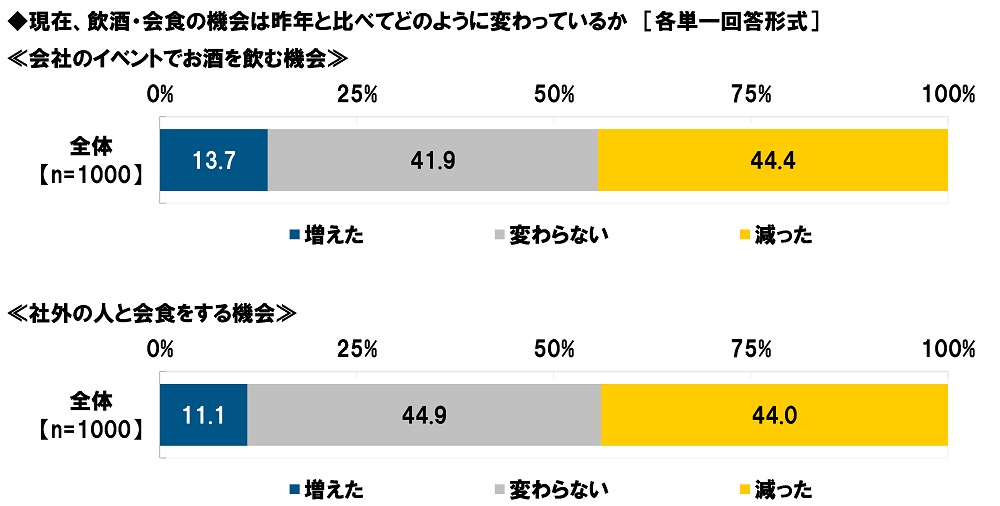

全回答者(1,000名)に、飲酒・会食の機会の変化について質問しました。

まず、現在、飲酒・会食の機会は昨年と比べてどのように変わっているかを聞いたところ、≪会社のイベントでお酒を飲む機会≫では「増えた」は13.7%、「減った」は44.4%となりました。また、≪社外の人と会食をする機会≫では「増えた」は11.1%、「減った」は44.0%となりました。

次に、今後、飲酒・会食の機会はどのように変わると思うかを聞いたところ、≪会社のイベントでお酒を飲む機会≫では「増える」は25.7%、≪社外の人と会食をする機会≫では「増える」は24.8%となりました。コロナ禍が落ち着きをみせてきているためか、飲酒や会食の機会の増加を予想する人は少なくないようです。

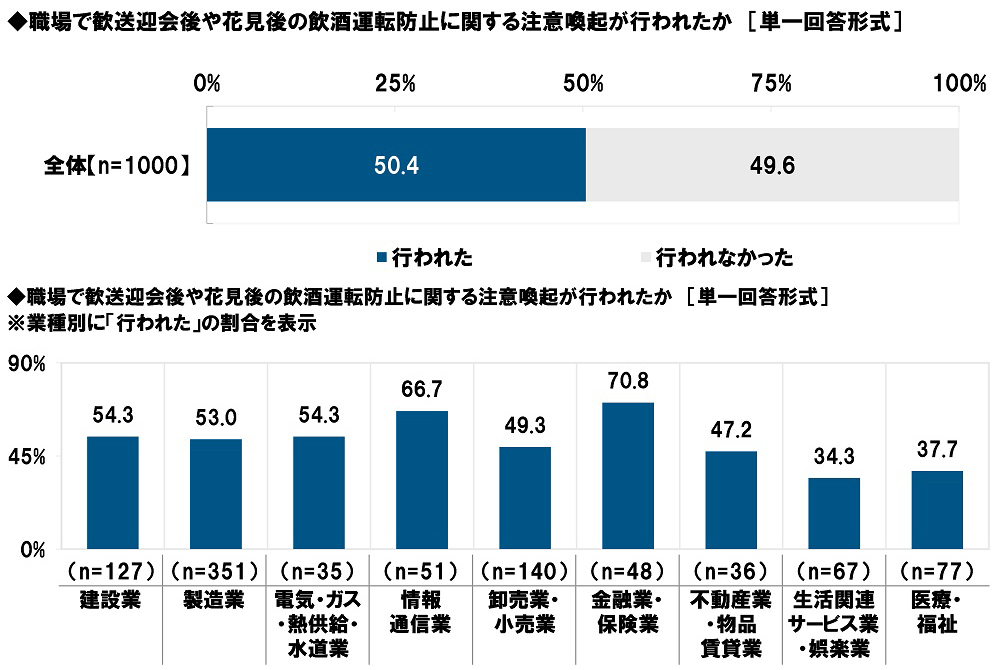

- 「職場で歓送迎会後や花見後の飲酒運転防止に関する注意喚起が行われた」5割、金融業・保険業の人では7割

全回答者(1,000名)に、自身の職場で歓送迎会後や花見後の飲酒運転防止に関する注意喚起が行われたかを聞いたところ、「行われた」は50.4%、「行われなかった」は49.6%となりました。新型コロナ関連の規制緩和によって、対面での歓送迎会や花見といったイベントを行うようになった企業では、あらためて飲酒運転防止に関する注意喚起を行ったケースがあるのではないでしょうか。

業種別にみると、「行われた」と回答した人の割合は、金融業・保険業(70.8%)が最も高くなり、情報通信業(66.7%)が続きました。

第2章 飲酒と運転に対する意識・実態

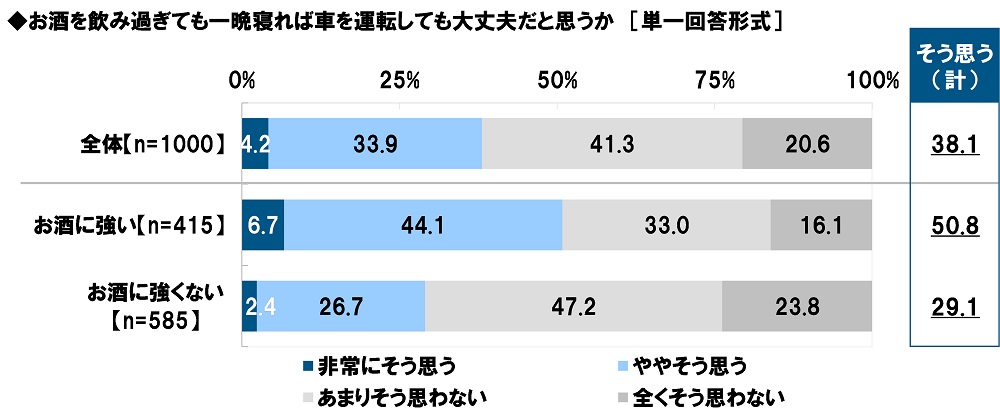

- 「お酒を飲み過ぎても一晩寝れば運転しても大丈夫だと思う」約4割、お酒に強いと自負している人では5割

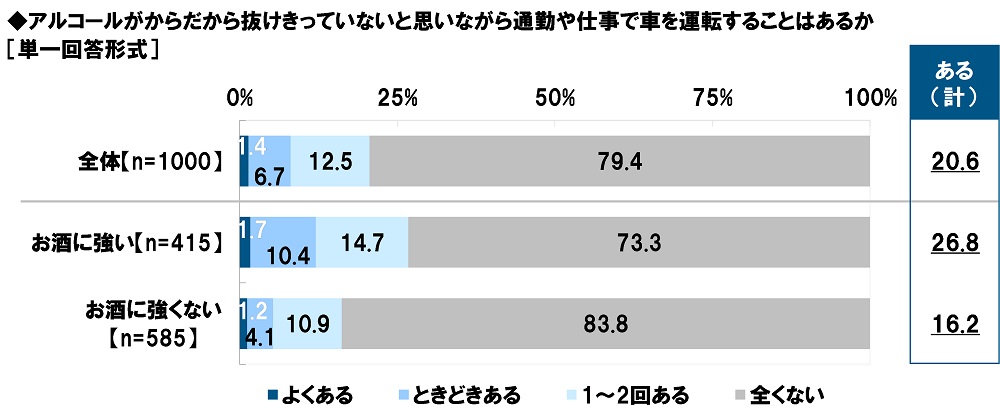

- 「アルコールがからだから抜けきっていないと思いながら通勤や仕事で車を運転することがある」2割

飲酒と運転に関する意識・実態について質問しました。

まず、全回答者(1,000名)に、お酒を飲み過ぎても一晩寝れば車を運転しても大丈夫だと思うかを聞いたところ、『そう思う(計)』は38.1%となりました。

お酒の強さの自己認識別にみると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、お酒に強いと思っている人では50.8%と半数を超えました。

また、アルコールがからだから抜けきっていないと思いながら通勤や仕事で車を運転することはあるかを聞いたところ、『ある(計)』は20.6%となりました。

お酒の強さの自己認識別にみると、『ある(計)』と回答した人の割合は、お酒に強いと思っている人では26.8%と、全体と比べて6.2ポイント高くなりました。

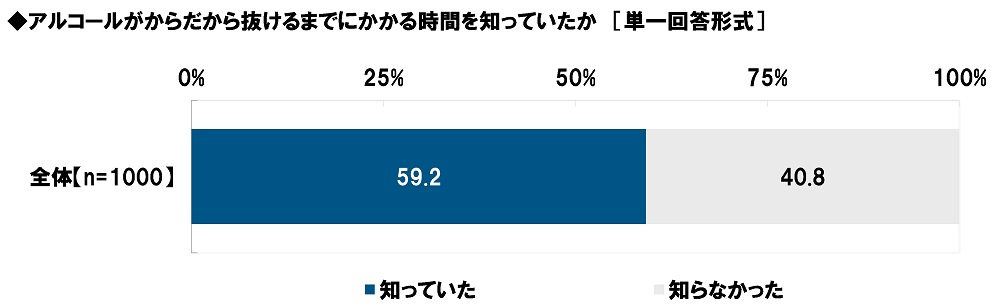

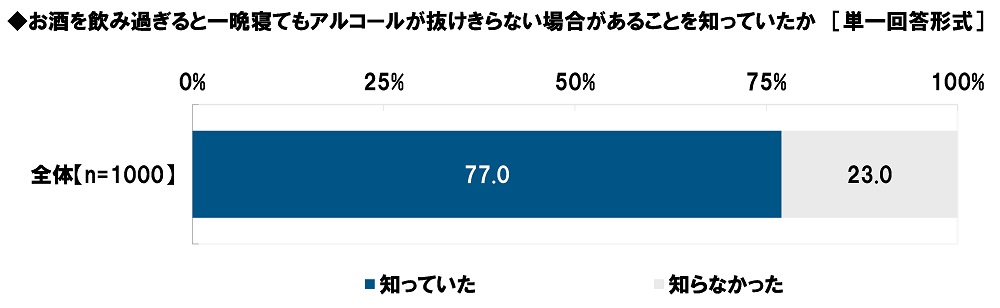

- 「アルコールがからだから抜けるまでにかかる時間を知らなかった」4割

- 「お酒を飲み過ぎると一晩寝てもアルコールが抜けきらない場合があることを知らなかった」2割強

アルコールがからだから抜けるまでに必要な時間は、体重が65kgの人の場合、2合の飲酒で6~7時間程度、3合の飲酒で9~10時間程度といわれています。

全回答者(1,000名)に、アルコールがからだから抜けるまでにかかる時間を知っていたかを聞いたところ、「知っていた」は59.2%、「知らなかった」は40.8%でした。

体内に入ったアルコールを分解するために必要な時間は、飲酒量や飲んだお酒のアルコール度数によって変わり、飲み過ぎると一晩寝てもアルコールがからだから抜けきらない場合があります。

お酒を飲み過ぎると一晩寝てもアルコールが抜けきらない場合があることを知っていたかを聞いたところ、「知っていた」は77.0%、「知らなかった」は23.0%となりました。

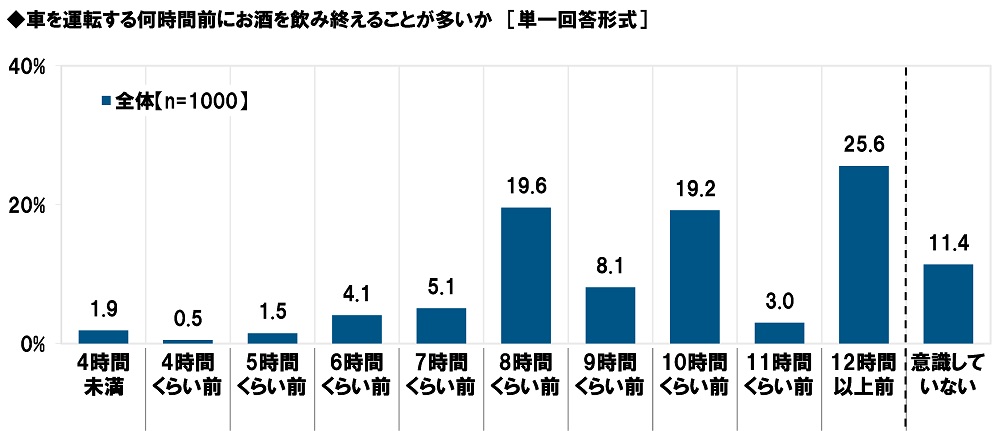

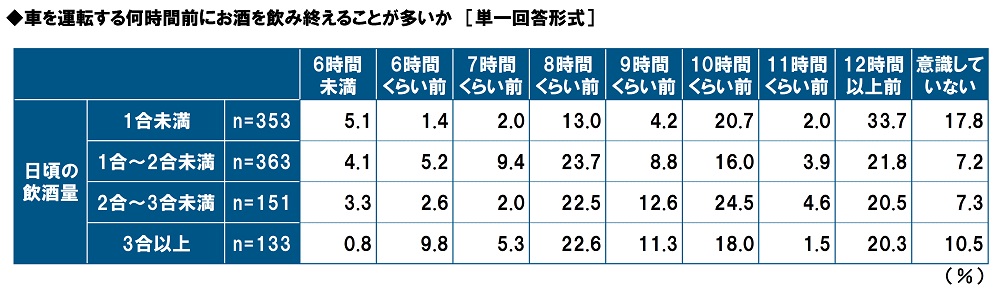

- 車を運転する何時間前にお酒を飲み終えることが多い? 「時間を意識していない」1割強

全回答者(1,000名)に、車を運転する何時間前にお酒を飲み終えることが多いかを聞いたところ、「12時間以上前」(25.6%)が最も高くなり、次いで、「8時間くらい前」(19.6%)、「10時間くらい前」(19.2%)となりました。

他方、「意識していない」と回答した人の割合は11.4%となり、運転の予定があっても、時間を気にせずにお酒を飲んでいる人がいることが分かりました。

日頃の飲酒量別にみると、飲酒量が3合以上の人では、「6時間未満」が0.8%、「6時間くらい前」が9.8%、「7時間くらい前」が5.3%、「8時間くらい前」が22.6%となっており、合計した『8時間くらい前までにお酒を飲み終える(お酒を飲んでから約8時間以内に運転する)』人の割合は38.5%でした。体重が65kgの人の場合、3合の飲酒では体内のアルコールの分解に9~10時間程度かかるといわれています。体内のアルコールが完全に分解されるまでの時間を確保するために、車を運転する予定がある場合は、お酒を飲み終えるべき時間を予めしっかり意識したり、飲酒量を抑制したりする必要があるのではないでしょうか。

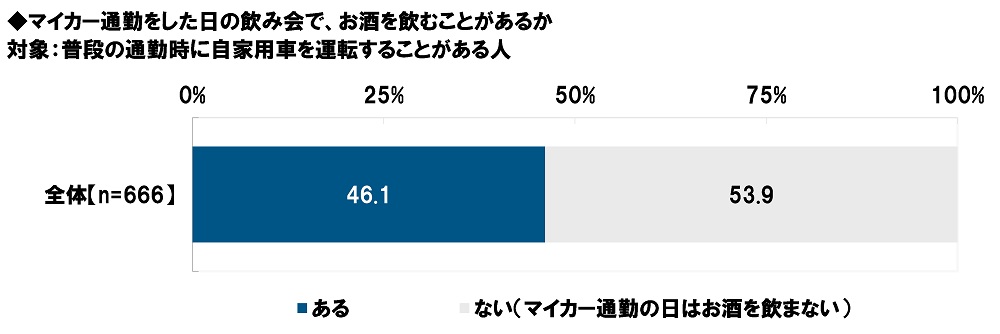

- 「マイカー通勤をした日の飲み会でお酒を飲むことがある」マイカー通勤者の4割半

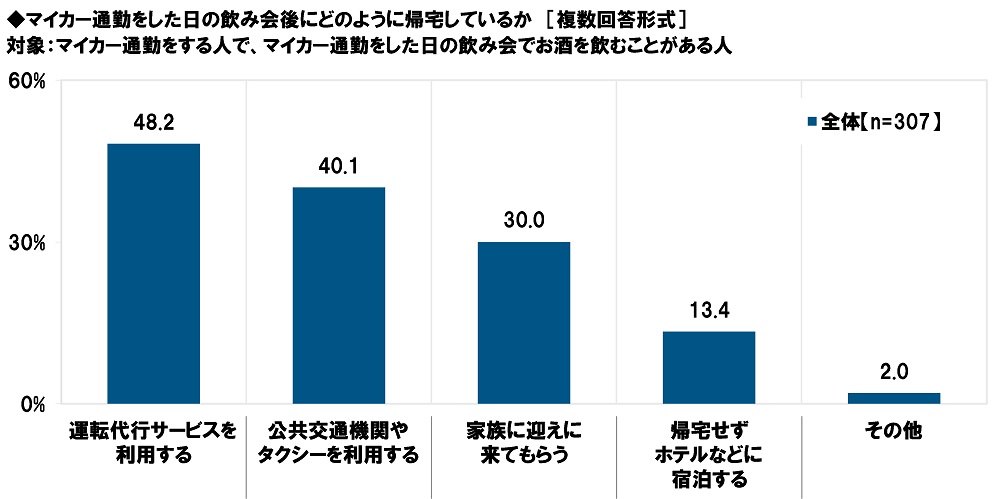

飲み会後の帰宅方法 1位「運転代行サービスを利用」2位「公共交通機関やタクシーを利用」

普段の通勤時に自家用車を運転することがある人(666名)に、マイカー通勤をした日の飲み会で、お酒を飲むことがあるかを聞いたところ、「ある」は46.1%、「ない(マイカー通勤の日はお酒を飲まない)」は53.9%となりました。

マイカー通勤をする人で、マイカー通勤をした日の飲み会でお酒を飲むことがある人(307名)に、マイカー通勤をした日の飲み会後にどのように帰宅しているかを聞いたところ、「運転代行サービスを利用する」(48.2%)が最も高くなりました。翌日に自家用車が必要になる場合に備え、車と一緒に帰宅することができる代行サービスを活用している人が多いようです。次いで高くなったのは、「公共交通機関やタクシーを利用する」(40.1%)、「家族に迎えに来てもらう」(30.0%)、「帰宅せずホテルなどに宿泊する」(13.4%)でした。

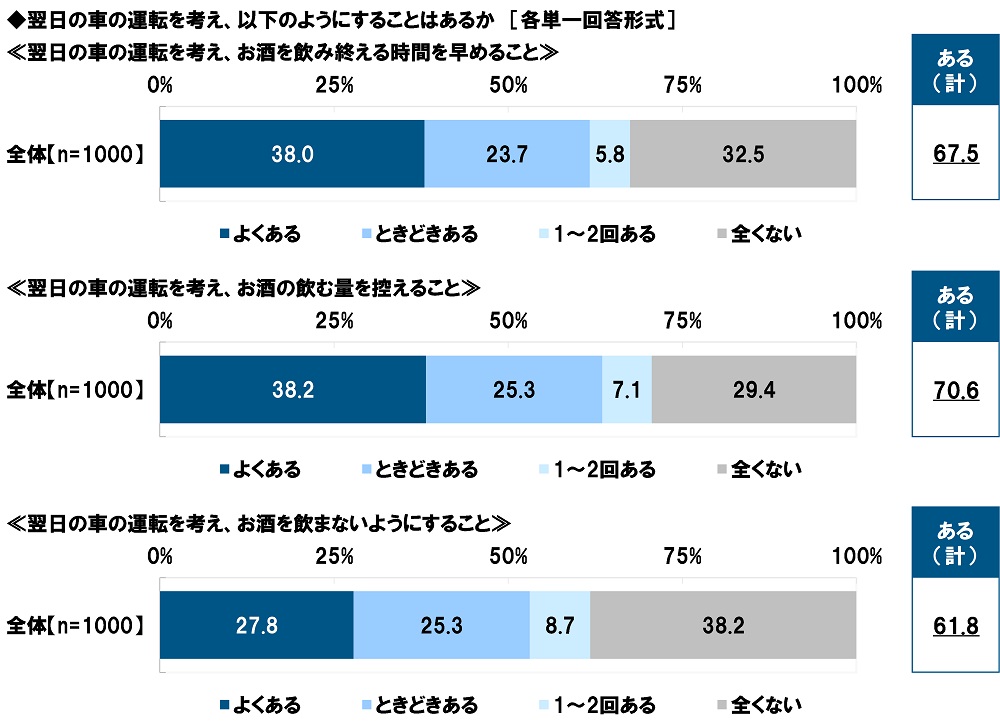

- 「翌日の車の運転を考え、お酒を飲み終える時間を早めることがある」約7割

- 「翌日の車の運転を考え、お酒を飲まないようにすることがある」6割強

全回答者(1,000名)に、翌日の車の運転を考えたお酒の飲み方や対策の実施状況について聞いたところ、≪翌日の車の運転を考え、お酒を飲み終える時間を早めること≫では『ある(計)』は67.5%、≪翌日の車の運転を考え、お酒の飲む量を控えること≫では70.6%、≪翌日の車の運転を考え、お酒を飲まないようにすること≫では61.8%となりました。翌日に運転の予定がある場合、アルコールがからだに残った状態で運転することにならないよう対策を取っている人は多いようです。

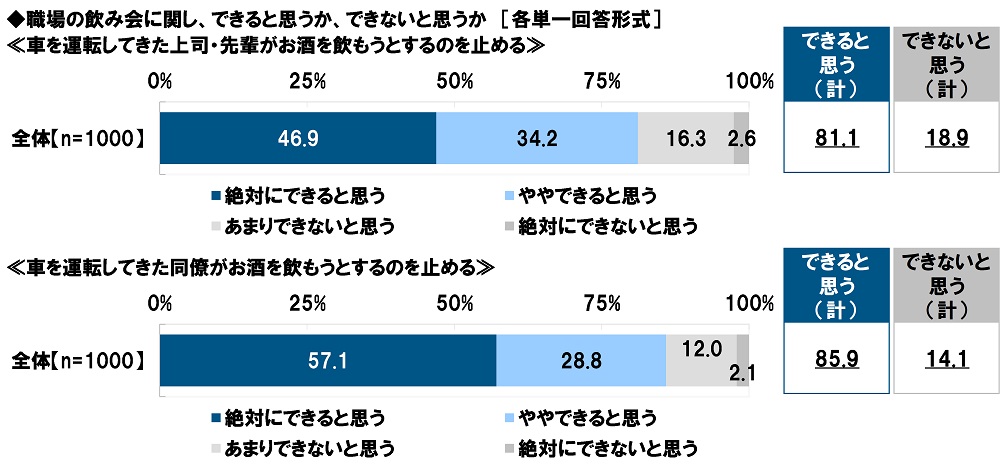

- 「車を運転してきた上司・先輩がお酒を飲もうとするのを止められない」約2割

- 「お酒を飲んだ同僚が車を運転して帰ろうとするのを止められない」1割

周囲の飲酒運転防止に向けた、社用車ドライバーの意識について質問しました。

全回答者(1,000名)に、車を運転してきた上司・先輩または同僚がお酒を飲もうとするのを止めることができると思うかを聞いたところ、【上司・先輩】に対しては、「絶対にできると思う」が46.9%、「ややできると思う」が34.2%で、合計した『できると思う(計)』は81.1%、「絶対にできないと思う」が2.6%、「あまりできないと思う」が16.3%で、合計した『できないと思う(計)』は18.9%となりました。【同僚】に対しては、『できると思う(計)』は85.9%、『できないと思う(計)』は14.1%となりました。上司・先輩、同僚どちらの場合においても、“止められないのでは”と思う人が少なくないことが分かりました。

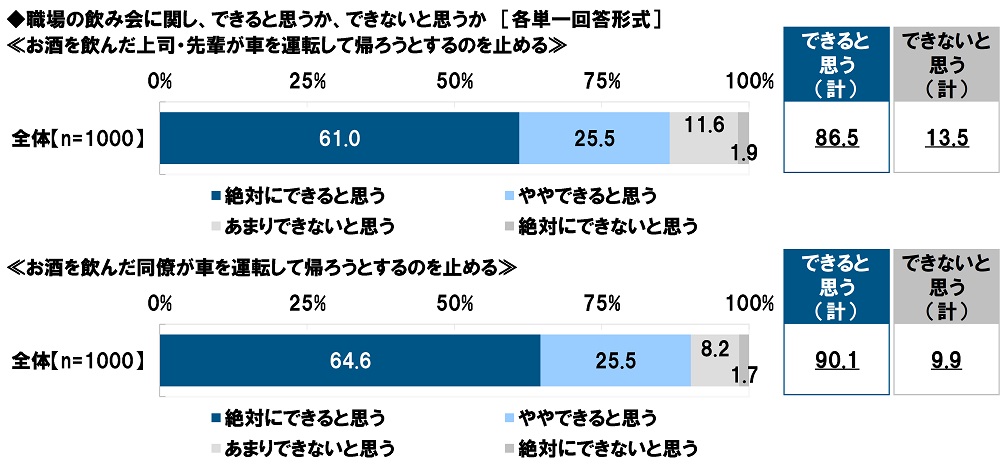

お酒を飲んだ上司・先輩または同僚が車を運転して帰ろうとするのを止めることができると思うかを聞いたところ、【上司・先輩】に対しては、『できると思う(計)』は86.5%、『できないと思う(計)』は13.5%となり、【同僚】に対しては『できると思う(計)』は90.1%、『できないと思う(計)』は9.9%となりました。

- 「お酒臭いのに社用車を運転している人を見たことがある」2割

- 「お酒臭いのに社用車を運転しようとする同僚を止められないと思う」1割

- 「運転すると知りながらお酒を勧めると、勧めた人も罪に問われる可能性があることを知らなかった」1割半

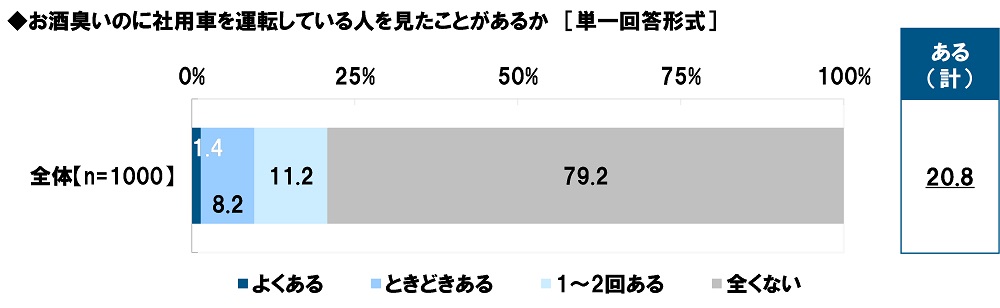

全回答者(1,000名)に、お酒臭いのに社用車を運転している人を見たことがあるかを聞いたところ、『ある(計)』は20.8%となりました。

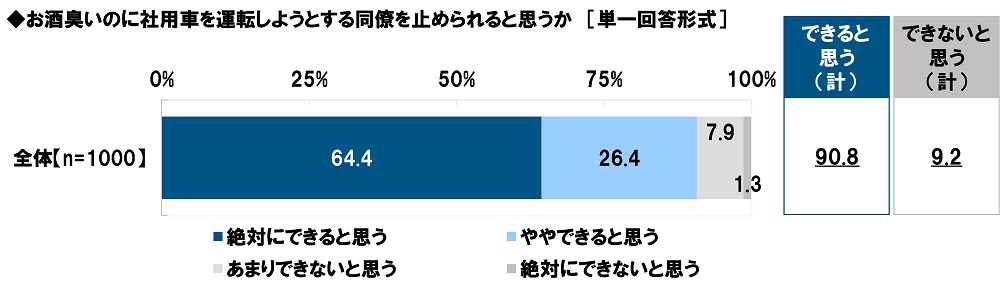

お酒臭いのに社用車を運転しようとする同僚を止められると思うかを聞いたところ、『できると思う(計)』は90.8%、『できないと思う(計)』は9.2%となりました。

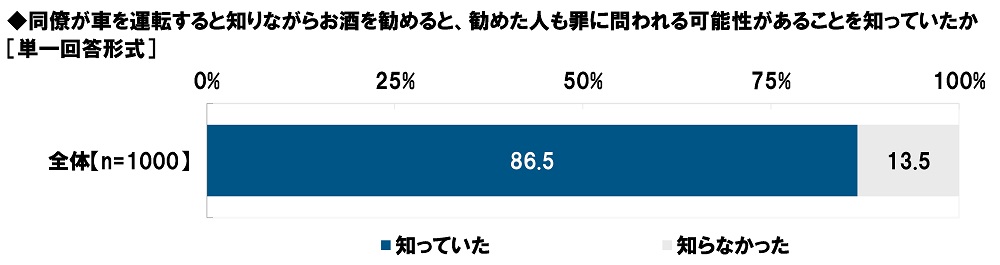

運転者だけでなく、酒気帯び運転になる恐れがあると知りながらお酒を勧めたり運転させたりした人も責任が問われ、処罰の対象となります。このことを知っている人はどのくらいいるのでしょうか。

同僚が車を運転すると知りながらお酒を勧めると、勧めた人も罪に問われる可能性があることを知っていたかを聞いたところ、「知っていた」は86.5%、「知らなかった」は13.5%となり、罪に問われる可能性について7人に1人が認識していないことが明らかになりました。

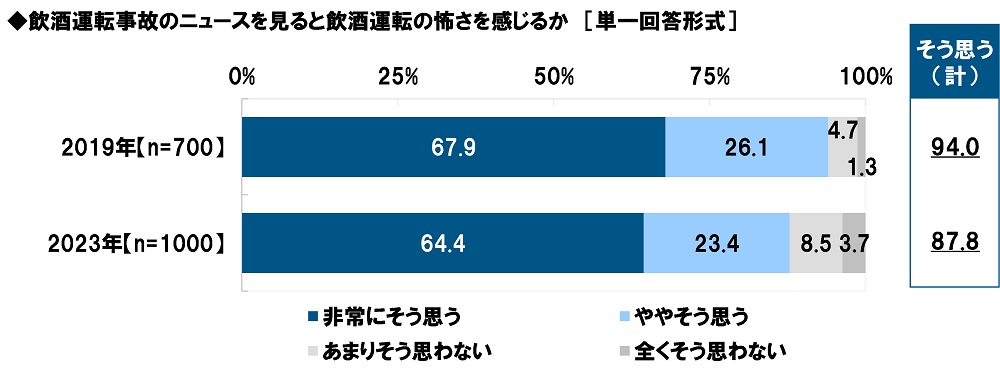

- 「飲酒運転事故のニュースを見ると飲酒運転の怖さを感じる」約9割

- 「飲酒運転に対する世間の目は厳しくなっていると思う」9割が実感

飲酒運転に関するニュースや飲酒運転に対する社会的な見方について質問しました。

全回答者(1,000名)に、飲酒運転事故のニュースを見ると飲酒運転の怖さを感じるかを聞いたところ、『そう思う(計)』は87.8%となりました。

2019年の調査結果(※4)と比較すると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、2019年94.0%→2023年87.8%と、6.2ポイント下降しました。

なお、2019年調査では「会社員または公務員」を対象としています。

飲酒運転に対する世間の目は厳しくなっていると思うかを聞いたところ、『そう思う(計)』は89.5%となりました。

2019年の調査結果と比較すると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、2019年94.4%→2023年89.5%と、4.9ポイント下降しました。報道や世間の目による飲酒運転の防止効果に期待するだけでなく、客観的な指標に基づいた仕組みや、具体的な規則・基準を適切に設けることで、防止効果を一層高めていく必要があるのではないでしょうか。

第3章 自転車の利用に対する意識

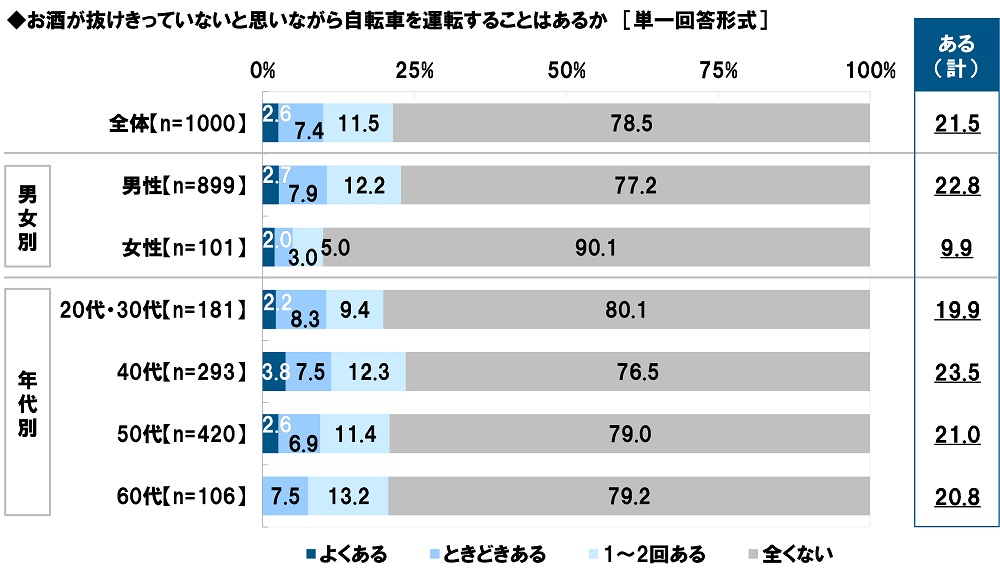

- 「お酒が抜けきっていないと思いながら自転車を運転することがある」2割強

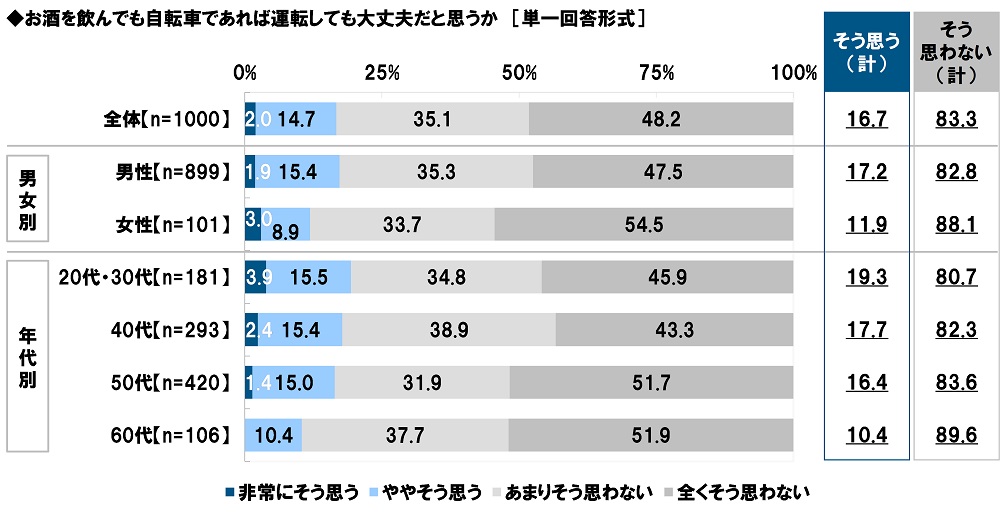

- 「お酒を飲んでも自転車であれば運転しても大丈夫だと思う」1割半、20代・30代では2割

全交通事故に占める自転車関連事故の割合が近年上昇していることなどを背景に、今年4月の改正道路交通法の施行により、自転車運転者のヘルメット着用が努力義務化されました。社用車ドライバーは、自転車の利用についてどのように考えているのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、お酒が抜けきっていないと思いながら自転車を運転することはあるかを聞いたところ、「よくある」が2.6%、「ときどきある」が7.4%、「1~2回ある」が11.5%で、合計した『ある(計)』は21.5%、「全くない」は78.5%となりました。

男女別にみると、『ある(計)』と回答した人の割合は、男性では22.8%と、女性(9.9%)と比べて12.9ポイント高くなりました。

年代別にみると、『ある(計)』と回答した人の割合は、40代(23.5%)が最も高くなりました。

また、お酒を飲んでも自転車であれば運転しても大丈夫だと思うかを聞いたところ、「非常にそう思う」が2.0%、「ややそう思う」が14.7%で、合計した『そう思う(計)』は16.7%、「全くそう思わない」が48.2%、「あまりそう思わない」が35.1%で、合計した『そう思わない(計)』は83.3%となりました。自転車の運転にあたって運転免許は不要であるものの、法律上、自転車は「軽車両」に該当するため、自転車の場合でも飲酒運転をすると処罰の対象となります。自転車だからという理由で飲酒運転について甘くみることは許されません。道路交通法について理解しているはずの人であっても、6人に1人は誤った認識を持っている実状が明らかとなりました。

男女別にみると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、男性では17.2%と、女性(11.9%)と比べて5.3ポイント高くなりました。

年代別にみると、『そう思う(計)』と回答した人の割合は、20代・30代(19.3%)が最も高くなりました。

第4章 飲酒運転の防止策

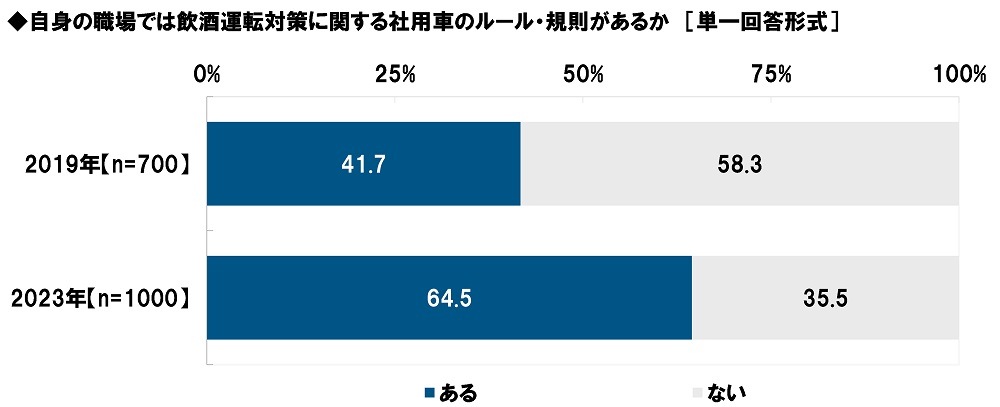

- 「飲酒運転対策に関する社用車のルール・規則が職場にある」6割半、前回調査から大幅上昇

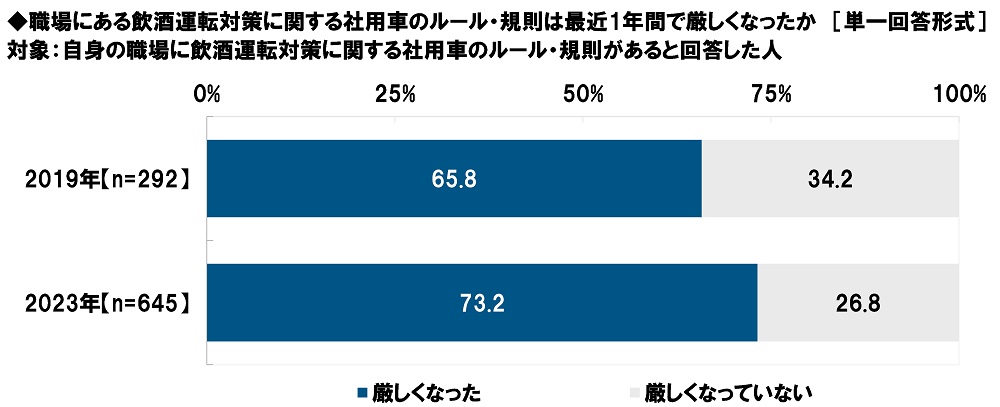

- 「飲酒運転対策に関する社用車のルール・規則が最近1年間で厳しくなった」ルール・規則がある職場の7割強

全回答者(1,000名)に、自身の職場では飲酒運転対策に関する社用車のルール・規則があるかを聞いたところ、「ある」は64.5%、「ない」は35.5%となりました。

2019年の調査結果と比較すると、「ある」と回答した人の割合は、2019年41.7%→2023年64.5%と、22.8ポイントの大幅上昇となりました。飲酒運転を防止するためのルールや規則を設けている職場が増えていることが分かりました。

自身の職場に飲酒運転対策に関する社用車のルール・規則があると回答した人(645名)に、そのルール・規則は最近1年間で厳しくなったかを聞いたところ、「厳しくなった」は73.2%、「厳しくなっていない」は26.8%となりました。

2019年の調査結果と比較すると、「厳しくなった」と回答した人の割合は、2019年65.8%→2023年73.2%と、7.4ポイントの上昇となりました。社用車の安全運転管理義務の厳格化や飲酒運転の危険性、飲酒運転による事故の重大性を踏まえ、飲酒運転を防止するためのルールや規則を厳格化するようになった職場が増えているのではないでしょうか。

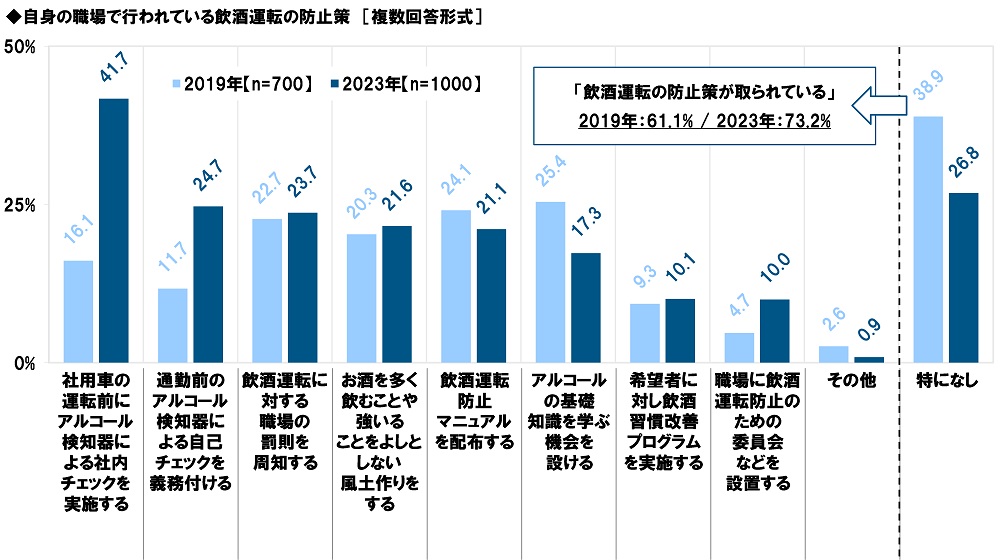

- 「職場で飲酒運転の防止策が取られている」7割強、防止策を取る職場は前回調査から増加

- 具体的な飲酒運転防止策

「社用車の運転前にアルコール検知器による社内チェックを実施する」は4割強、前回調査から大幅上昇

飲酒運転の防止策について質問しました。

全回答者(1,000名)に、自身の職場で行われている飲酒運転の防止策を聞いたところ、「社用車の運転前にアルコール検知器による社内チェックを実施する」(41.7%)が突出して高くなりました。検知器を飲酒運転対策のツールとして導入している職場が多いようです。次いで高くなったのは、「通勤前のアルコール検知器による自己チェックを義務付ける」(24.7%)、「飲酒運転に対する職場の罰則を周知する」(23.7%)、「お酒を多く飲むことや強いることをよしとしない風土作りをする」(21.6%)、「飲酒運転防止マニュアルを配布する」(21.1%)でした。「特になし」は26.8%で、飲酒運転の防止策が取られている割合は73.2%でした。

2019年の調査結果と比較すると、『飲酒運転の防止策が取られている』の割合は、2019年61.1%→2023年73.2%と、12.1ポイントの上昇となりました。また、「社用車の運転前にアルコール検知器による社内チェックを実施する」は2019年16.1%→2023年41.7%と、25.6ポイントの大幅上昇となり、飲酒運転防止のために検知器を用いて事前にアルコールチェックを実施する職場が増えている実状が明らかとなりました。

一方で、「アルコールの基礎知識を学ぶ機会を設ける」は2019年25.4%→2023年17.3%と、8.1ポイント下降しました。職場で飲酒と運転に関して正しい知識を学ぶ機会が減少しているという実態が明らかになりました。飲酒運転の防止にはアルコール検知器によるチェックと定期的に飲酒や飲酒運転に関する正しい知識を学ぶ機会を設けることとの両輪で進めていくことが必要です。

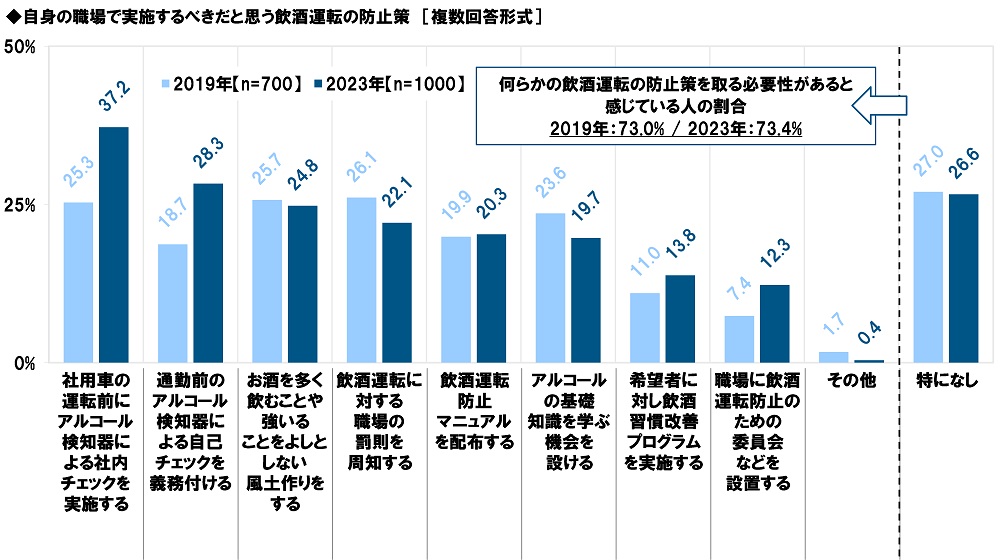

- 職場で実施するべき飲酒運転防止策 1位「社用車の運転前にアルコール検知器による社内チェックを実施する」

全回答者(1,000名)に、自身の職場で実施するべきだと思う飲酒運転の防止策を聞いたところ、「社用車の運転前にアルコール検知器による社内チェックを実施する」(37.2%)が最も高くなり、「通勤前のアルコール検知器による自己チェックを義務付ける」(28.3%)が続きました。アルコール検知器による事前チェックの必要性を感じている人が多いようです。次いで、「お酒を多く飲むことや強いることをよしとしない風土作りをする」(24.8%)、「飲酒運転に対する職場の罰則を周知する」(22.1%)、「飲酒運転防止マニュアルを配布する」(20.3%)となりました。

2019年の調査結果と比較すると、「社用車の運転前にアルコール検知器による社内チェックを実施する」は2019年25.3%→2023年37.2%と、11.9ポイント上昇しました。

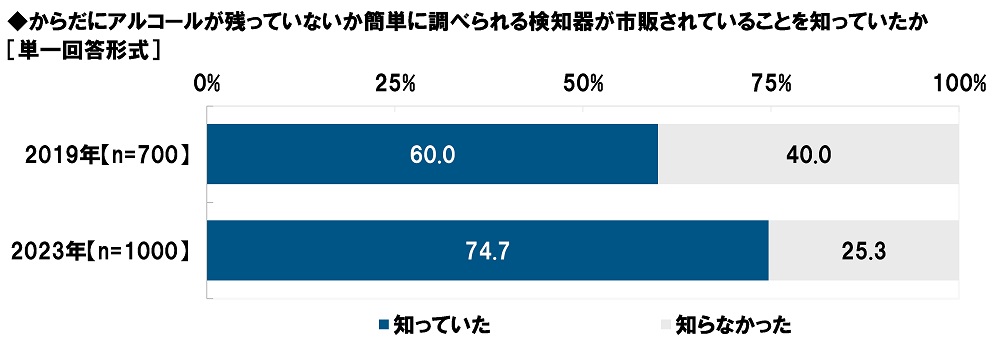

- 「からだにアルコールが残っていないか簡単に調べられる検知器が市販されていること」認知率は7割半

全回答者(1,000名)に、からだにアルコールが残っていないか簡単に調べられる検知器が市販されていることを知っていたかを聞いたところ、「知っていた」と回答した人の割合(以下、認知率)は74.7%となりました。

2019年の調査結果と比較すると、認知率は2019年60.0%→2023年74.7%と、14.7ポイントの上昇となりました。

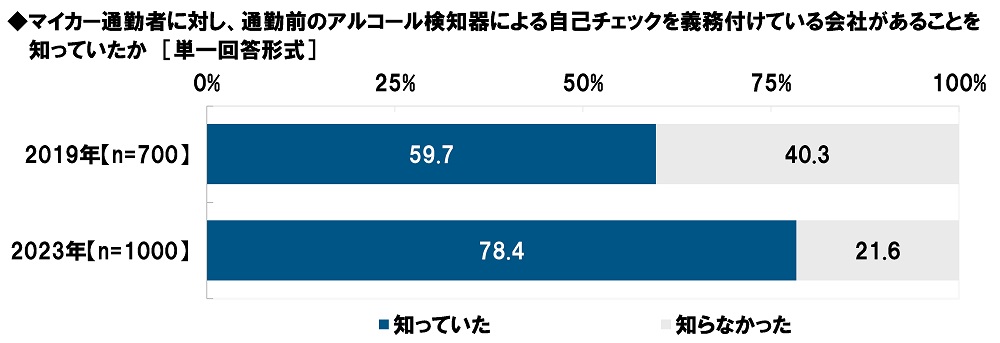

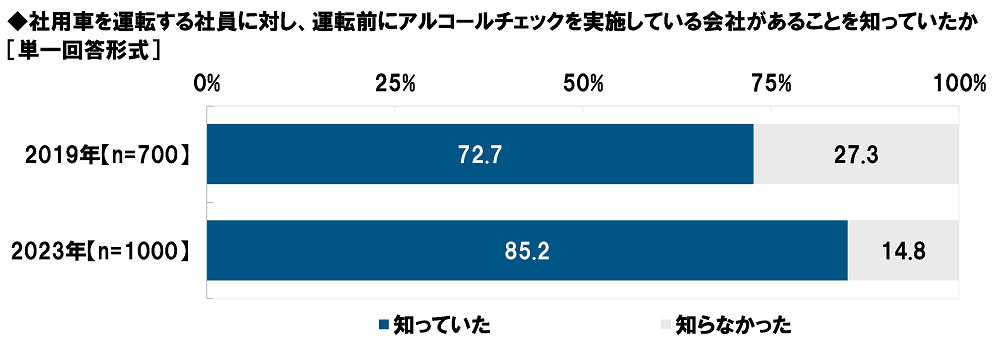

マイカー通勤者に対し、通勤前のアルコール検知器による自己チェックを義務付けている会社があることを知っていたかを聞いたところ、認知率は78.4%となりました。また、社用車を運転する社員に対し、運転前にアルコールチェックを実施している会社があることを知っていたかを聞いたところ、認知率は85.2%となりました。

認知率を2019年の調査結果と比較すると、“マイカー通勤者に対し、通勤前のアルコール検知器による自己チェックを義務付けている会社があること”では18.7ポイント上昇(2019年59.7%→2023年78.4%)、“社用車を運転する社員に対し、運転前にアルコールチェックを実施している会社があること”では12.5ポイント上昇(2019年72.7%→2023年85.2%)しました。

- 「職場ではアルコール検知器による“社用車運転者のアルコールチェック”を実施している」5割半

- 「“社用車運転者のアルコールチェック”の内容を記録している」アルコールチェックを実施している職場の9割

職場でのアルコールチェックについて質問しました。

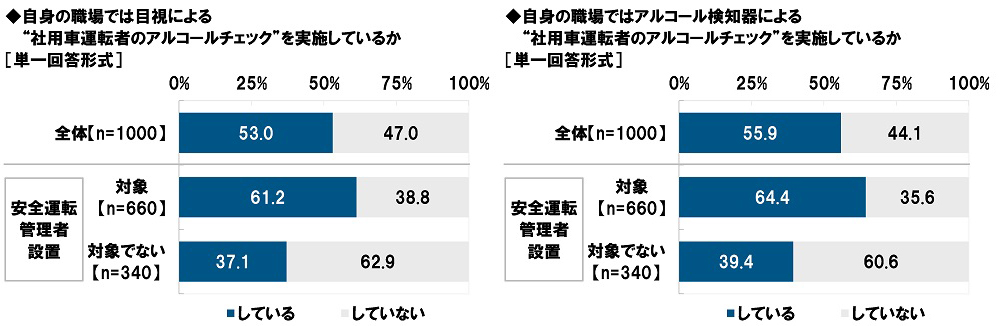

全回答者(1,000名)に、自身の職場では目視による“社用車運転者のアルコールチェック”を実施しているかを聞いたところ、「している」は53.0%、「していない」は47.0%となりました。また、自身の職場ではアルコール検知器による“社用車運転者のアルコールチェック”を実施しているかを聞いたところ、「している」は55.9%、「していない」は44.1%となりました。

職場が安全運転管理者設置対象となっている人(660名)についてみると、「している」と回答した人の割合は、【目視】では61.2%、【アルコール検知器】では64.4%となりました。安全運転管理者設置対象となっている事業所には、2022年の道路交通法施行規則改正により、安全運転管理者の業務として“酒気帯びの有無の確認・その内容の記録と保存”が追加されました。法改正を受け、飲酒運転防止対策を強化した職場が多いのではないでしょうか。

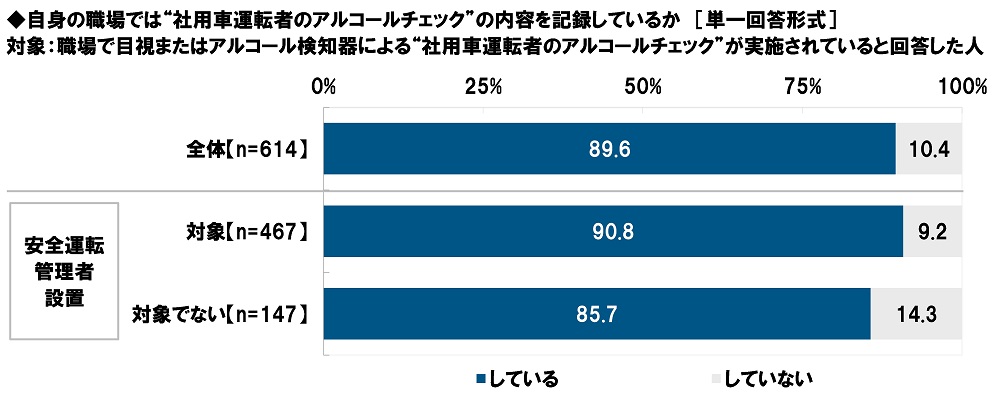

職場で目視またはアルコール検知器による“社用車運転者のアルコールチェック”が実施されていると回答した人(614名)に、自身の職場では“社用車運転者のアルコールチェック”の内容を記録しているかを聞いたところ、「している」は89.6%、「していない」は10.4%となりました。

職場が安全運転管理者設置対象となっている人(467名)についてみると、「している」と回答した人の割合は90.8%でした。

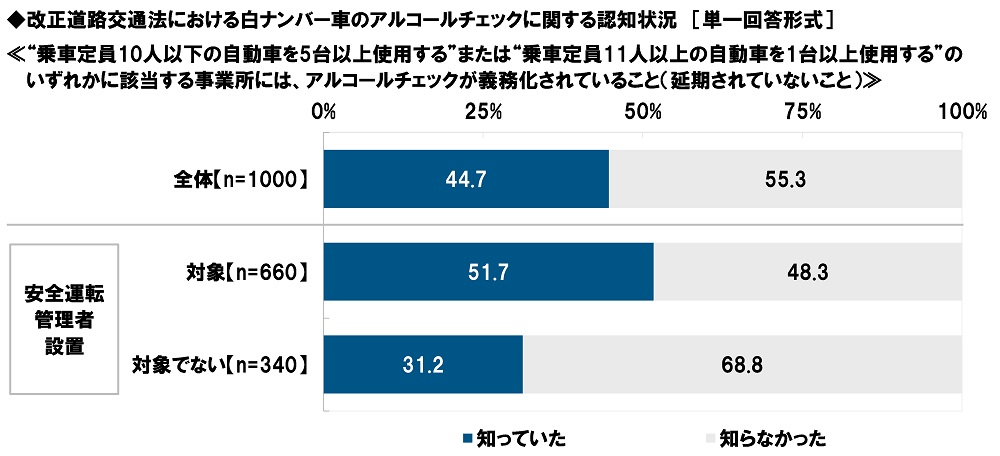

- 改正道路交通法における白ナンバー車のアルコールチェックに関する認知状況

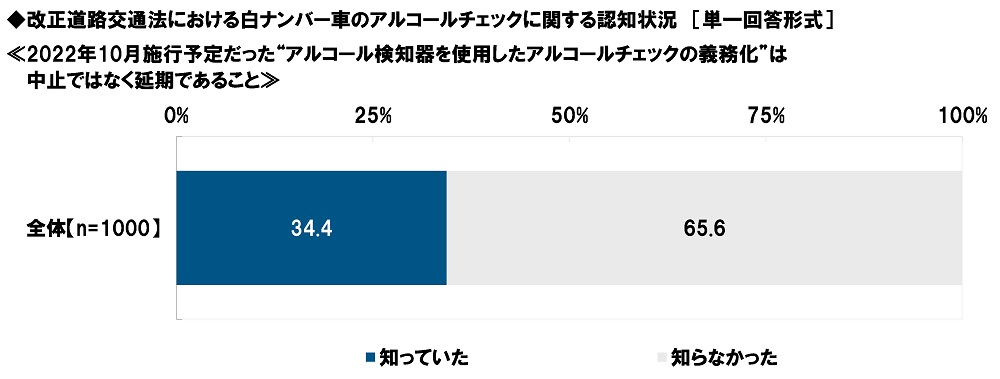

「“アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化”は中止ではなく延期であることを知らなかった」6割半

全回答者(1,000名)に、改正道路交通法における白ナンバー車のアルコールチェックに関する認知状況を聞きました。

≪“乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用する”または“乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する”のいずれかに該当する事業所には、アルコールチェックが義務化されていること(延期されていないこと)≫では「知っていた」は44.7%、「知らなかった」は55.3%となりました。

職場が安全運転管理者設置対象となっている人(660名)についてみると、「知っていた」と回答した人の割合は51.7%となりました。安全運転管理者設置対象となっている事業所には、2022年の道路交通法施行規則改正により、安全運転管理者の業務として“酒気帯びの有無の確認・その内容の記録と保存”が追加されていますが、アルコールチェック義務化に関する認知度は全体では4割半、対象となる事業所に所属する人でも約半数という結果になりました。

また、≪2022年10月施行予定だった“アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化”は中止ではなく延期であること≫では「知っていた」は34.4%、「知らなかった」は65.6%となりました。

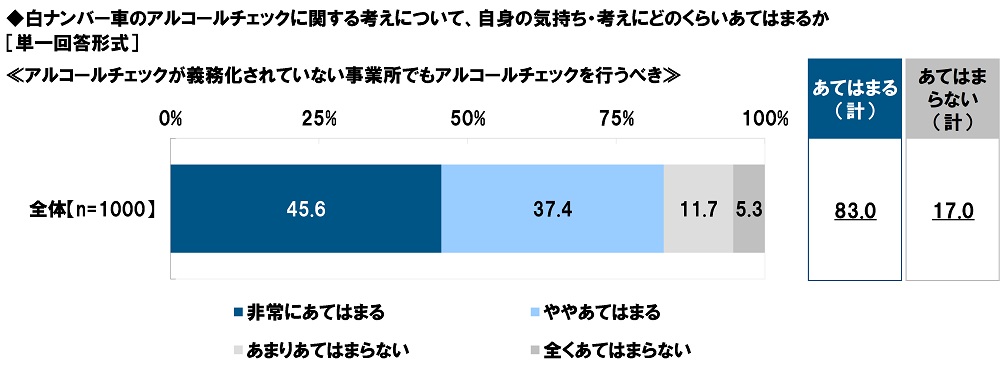

- 「アルコールチェックが義務化されていない事業所でもアルコールチェックを行うべき」8割強

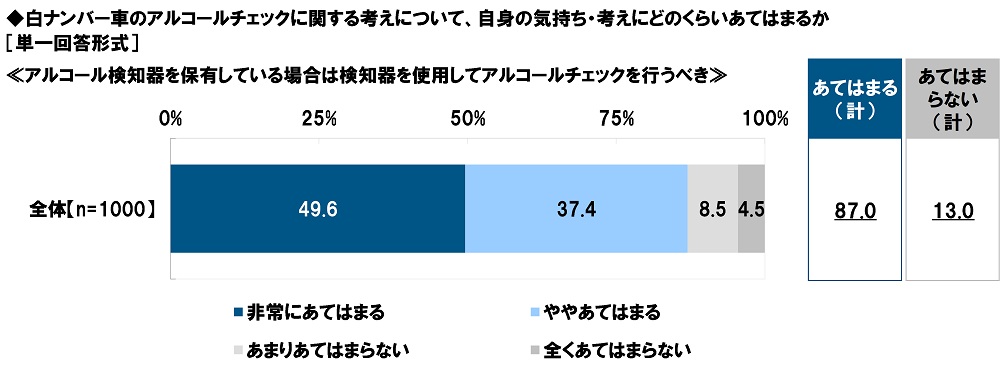

- 「アルコール検知器を保有している場合は検知器を使用してアルコールチェックを行うべき」約9割

全回答者(1,000名)に、白ナンバー車のアルコールチェックに関する考えについて、自身の気持ち・考えにどのくらいあてはまるかを聞いたところ、≪アルコールチェックが義務化されていない事業所でもアルコールチェックを行うべき≫では「非常にあてはまる」が45.6%、「ややあてはまる」が37.4%で、合計した『あてはまる(計)』は83.0%となりました。飲酒運転防止対策強化のために、義務化されていなくても率先してアルコールチェックを導入すべきだと考える人が大多数となりました。

また、≪アルコール検知器を保有している場合は検知器を使用してアルコールチェックを行うべき≫では『あてはまる(計)』は87.0%となりました。

第5章 アルコール検知器の認知状況

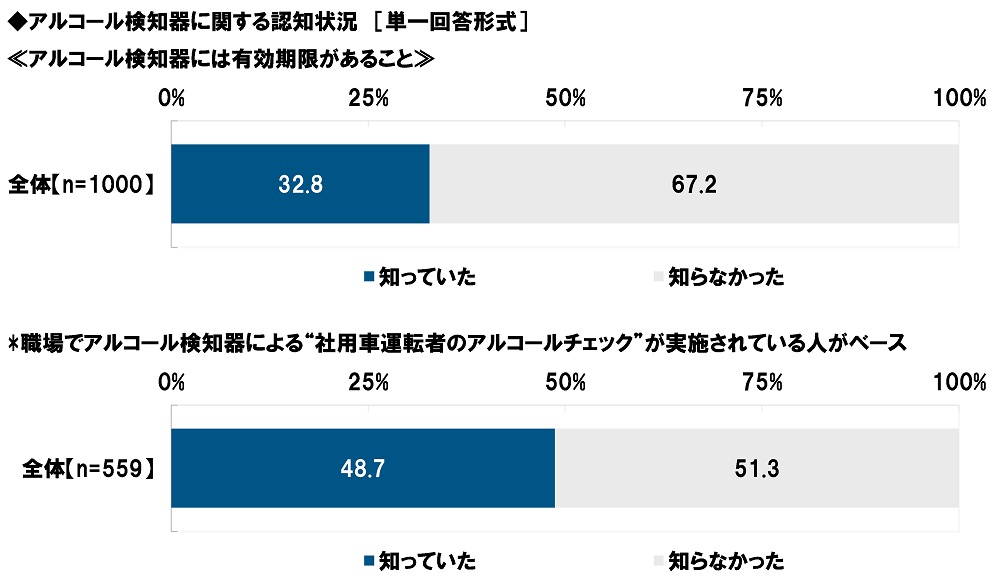

- 「アルコール検知器には有効期限があることを知らなかった」約7割

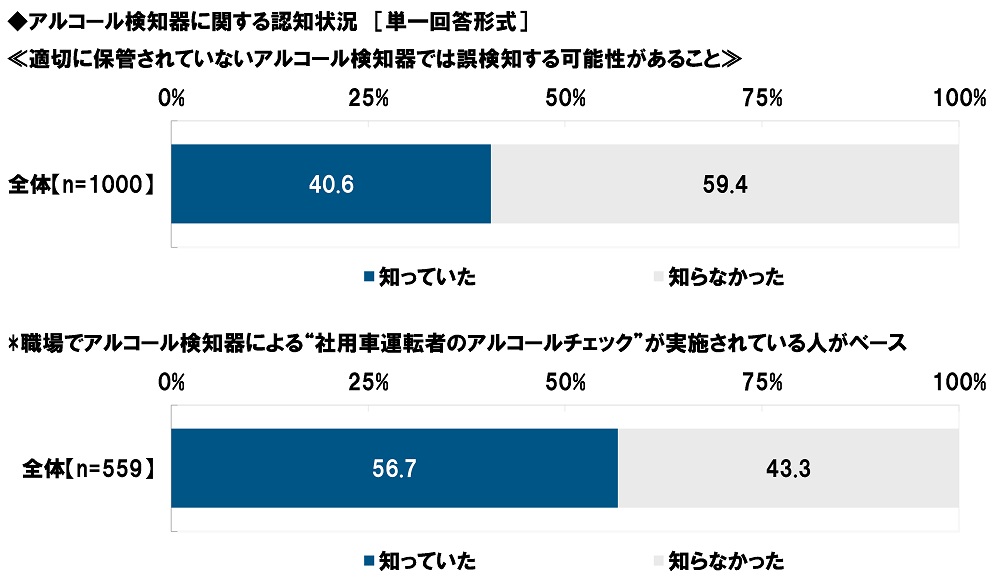

- 「適切に保管されていないアルコール検知器では誤検知する可能性があることを知らなかった」6割

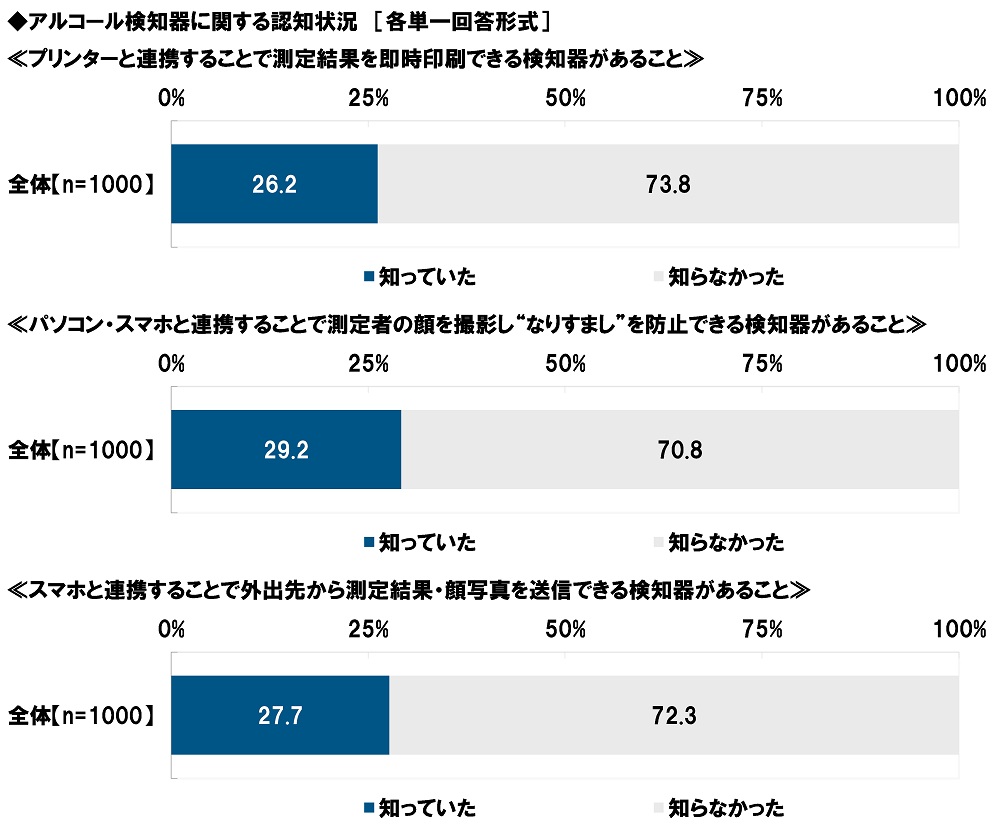

- ITを活用したアルコール検知器についての認知率は低い傾向

「プリンターと連携することで測定結果を即時印刷できる検知器があること」2割半、

「パソコン・スマホと連携することで測定者の顔を撮影し“なりすまし”を防止できる検知器があること」3割、

「スマホと連携することで外出先から測定結果・顔写真を送信できる検知器があること」約3割

最後に、全回答者(1,000名)に、アルコール検知器に関する認知状況を聞きました。

≪アルコール検知器には有効期限があること≫では「知っていた」は32.8%、「知らなかった」は67.2%となりました。検知器は、一定期間経過後または一定回数の使用後は検知の精度が安定しなくなるため、有効期限を迎える前にセンサーを交換したり、買い替えたりする必要があります。

職場でアルコール検知器による“社用車運転者のアルコールチェック”が実施されている人(559名)についてみると、「知っていた」は48.7%、「知らなかった」は51.3%となり、アルコール検知器によるアルコールチェックが実際に行われている職場に所属する人でも半数は知らなかったという結果になりました。

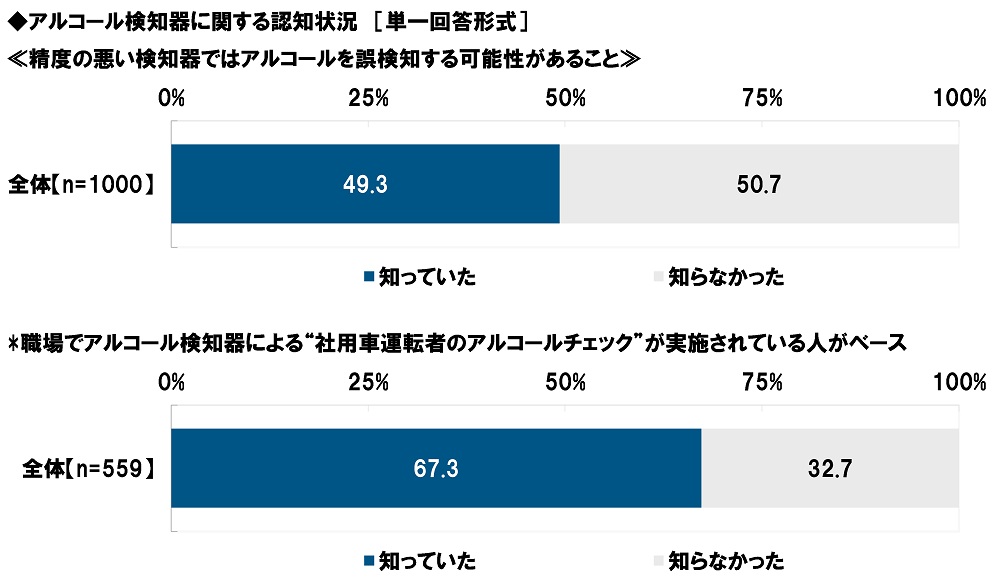

≪適切に保管されていないアルコール検知器では誤検知する可能性があること≫では「知っていた」は40.6%、「知らなかった」は59.4%、≪精度の悪い検知器ではアルコールを誤検知する可能性があること≫では「知っていた」は49.3%、「知らなかった」は50.7%となりました。保管状態や検知器の性能により、誤検知の可能性が高まることを知っていた人は少なくないようです。なお、検知器の保管にあたっては、センサーキャップを閉め、付属のチャック付きポリ袋に入れて保管するなど、取扱説明書に記載された方法で保管することが大切です。

職場でアルコール検知器による“社用車運転者のアルコールチェック”が実施されている人(559名)についてみると、≪適切に保管されていないアルコール検知器では誤検知する可能性があること≫では「知っていた」は56.7%、「知らなかった」は43.3%となり、4割強は知らなかったという結果になりました。誤検知を防ぐために正しい保管方法と使い方を定期的に確認していくことが大切です。

≪プリンターと連携することで測定結果を即時印刷できる検知器があること≫では「知っていた」は26.2%、「知らなかった」は73.8%、≪パソコン・スマホと連携することで測定者の顔を撮影し“なりすまし”を防止できる検知器があること≫では「知っていた」は29.2%、「知らなかった」は70.8%、≪スマホと連携することで外出先から測定結果・顔写真を送信できる検知器があること≫では「知っていた」は27.7%、「知らなかった」は72.3%となりました。ITを取り入れることで検知器の活用の幅が広がっているものの、実際に知っている人はそれぞれ3割未満にとどまる結果となりました。

■調査概要■

■調査タイトル:飲酒運転に関する意識調査2023

■調査対象:ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする全国の20歳-69歳の社用車ドライバー(社用車を運転することがある人)でお酒を飲む習慣がある人

■調査期間:2023年4月4日-4月5日

■調査方法:インターネット調査

■調査地域:全国

■有効回答数:1,000サンプル

■実施機関:ネットエイジア株式会社