連合調べ 直近3年間で自身が受けたことのある カスタマー・ハラスメント 「暴言」55.3%、「説教など、権威的な態度」46.7%

カスタマー・ハラスメントに関する調査2022

日本労働組合総連合会

2022年12月16日 16時10分

日本労働組合総連合会

| URL | https://www.jtuc-rengo.or.jp/ |

|---|---|

| 業種 | 団体・社団法人・財団法人 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館内 |

| 電話番号 | 03-5295-0550 |

| 代表者 | 芳野 友子 |

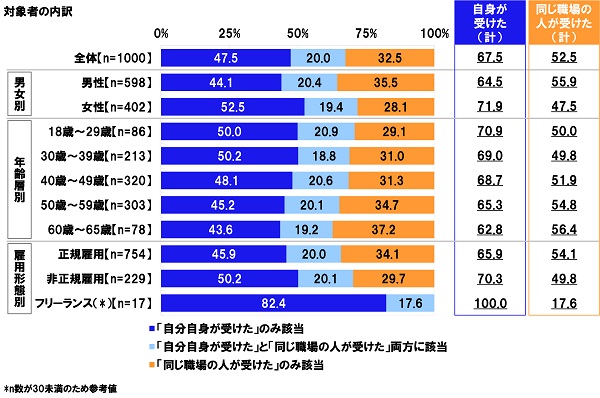

日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:芳野 友子)は、カスタマー・ハラスメントに対する意識や実態を把握するために、「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」をインターネットリサーチにより2022年11月11日~11月12日の2日間で実施、18歳~65歳の被雇用者またはフリーランスで、直近3年間で自身もしくは同じ職場の人がカスタマー・ハラスメントを受けたことがある人1,000名の有効サンプルを集計しました(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)。

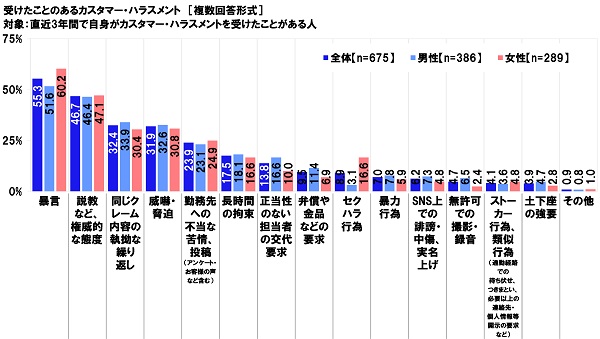

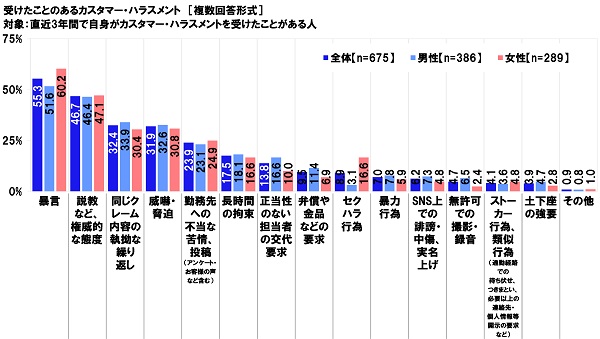

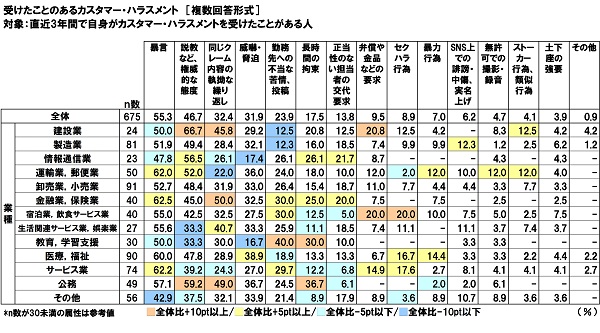

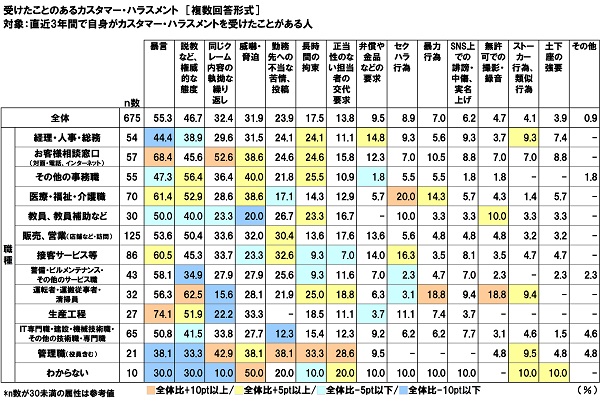

- 直近3年間で自身が受けたことのあるカスタマー・ハラスメント 「暴言」55.3%、「説教など、権威的な態度」46.7%、「同じクレーム内容の執拗な繰り返し」32.4%、「威嚇・脅迫」31.9%、「勤務先への不当な苦情、投稿(アンケート・お客様の声など含む)」23.9% [公務]では「長時間の拘束」が36.7%、[医療・福祉・介護職]では「セクハラ行為」が20.0%

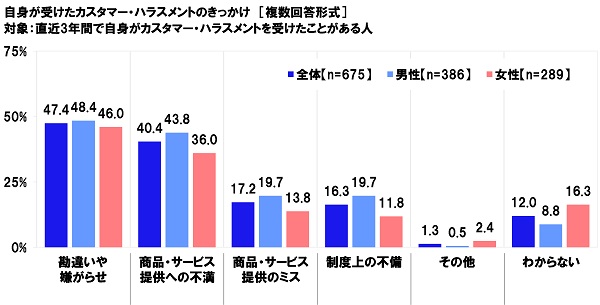

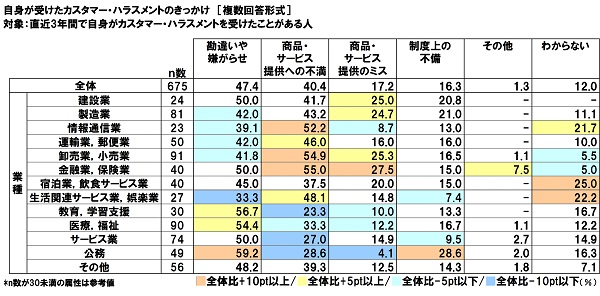

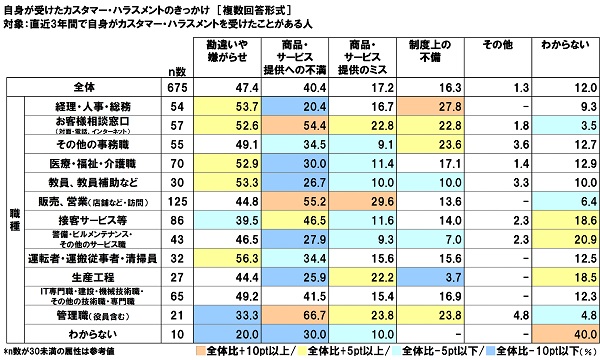

- 自身が受けたカスタマー・ハラスメントのきっかけ 「勘違いや嫌がらせ」47.4%、「商品・サービス提供への不満」40.4%、「商品・サービス提供のミス」17.2%、「制度上の不備」16.3%

- 業種が[公務]の人では「勘違いや嫌がらせ」が59.2%、職種が[販売、営業]の人では「商品・サービス提供への不満」が55.2%

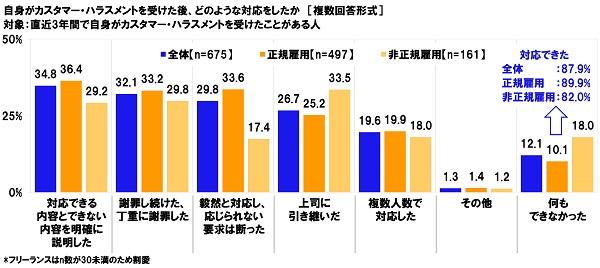

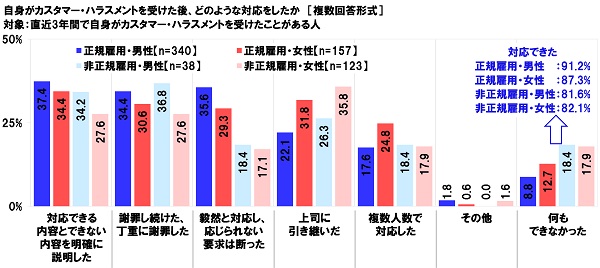

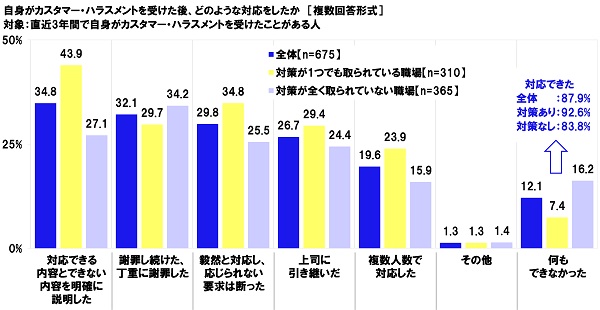

- カスタマー・ハラスメントを受けた後の対応状況 「対応できた」87.9%、「何もできなかった」12.1% 対応内容1位「対応できる内容とできない内容を明確に説明した」、2位「謝罪し続けた、丁重に謝罪した」

- 「カスタマー・ハラスメントを受けた後、何もできなかった」は対策が1つでも取られている職場では7.4%、対策が全く取られていない職場では16.2%

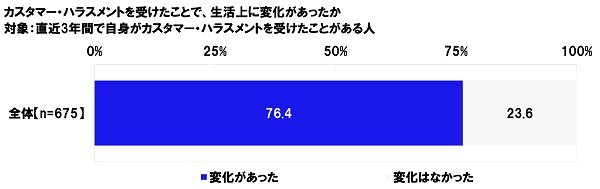

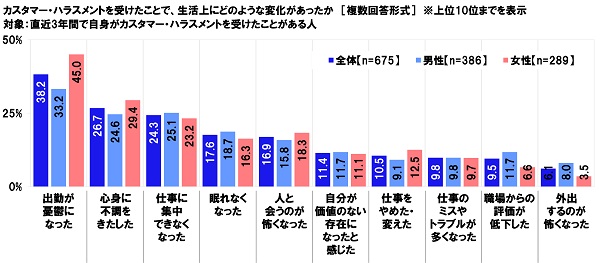

- 「カスタマー・ハラスメントを受けたことで、生活上に変化があった」76.4% 生活上で生じた変化 1位「出勤が憂鬱になった」、2位「心身に不調をきたした」 女性では「出勤が憂鬱になった」が高い結果に

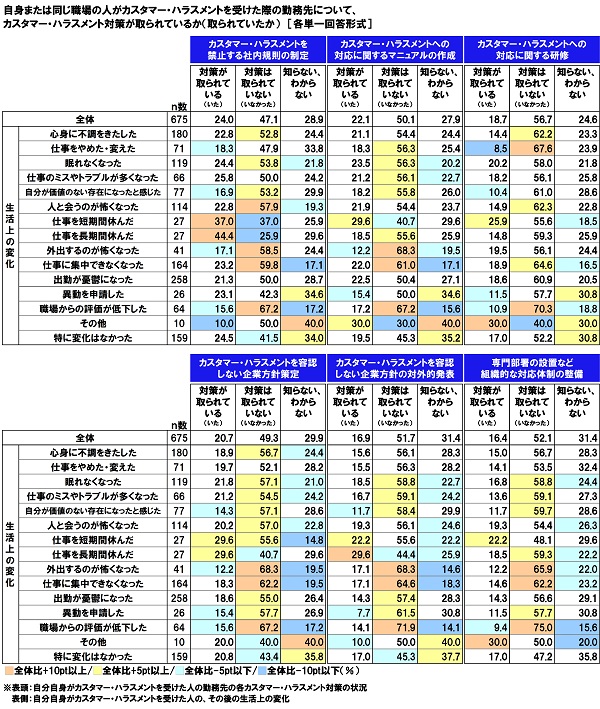

- 「仕事をやめた・変えた」人では、職場のカスタマー・ハラスメント対策状況で大きな差 カスタマー・ハラスメントへの対応に関する研修」の対策が「取られている」は8.5%、「取られていない」は67.6%

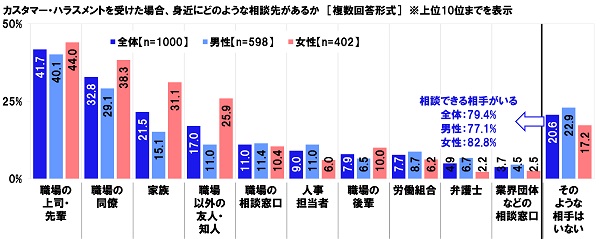

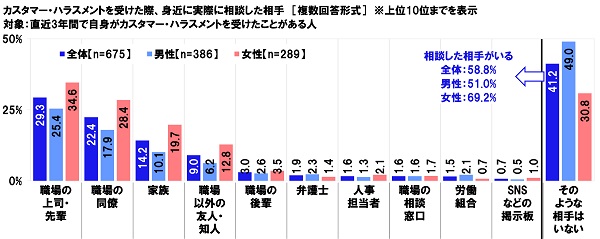

- 「カスタマー・ハラスメントを受けた場合、相談できる相手がいる」全体の79.4% 相談できる相手 1位「職場の上司・先輩」、2位「職場の同僚」、3位「家族」

- 「カスタマー・ハラスメントを受けた際、相談しなかった」ハラスメント被害者の41.2%

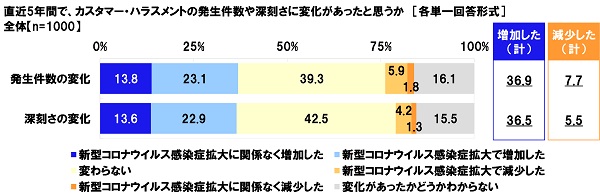

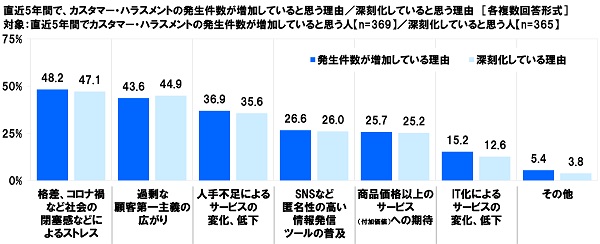

- 直近5年間でのカスタマー・ハラスメントの状況の変化 「発生件数が増えた」36.9%、「深刻化した」36.5% 発生件数や深刻さの増加理由 1位「格差、コロナ禍など社会の閉塞感などによるストレス」

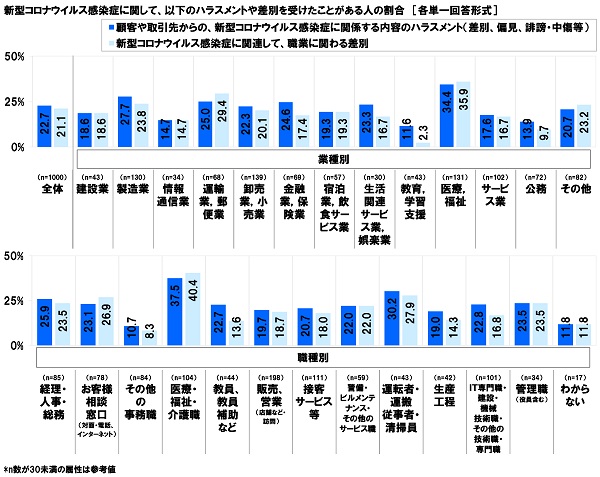

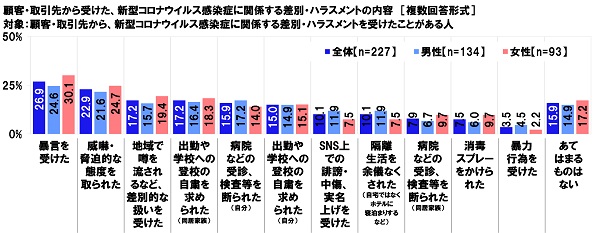

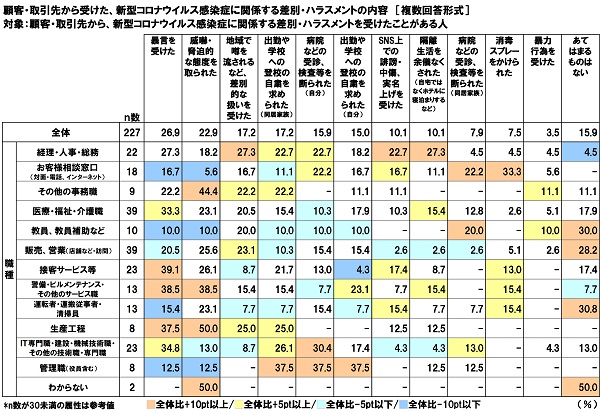

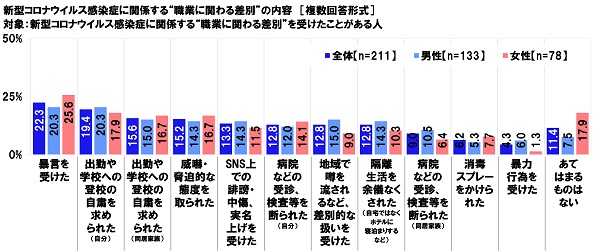

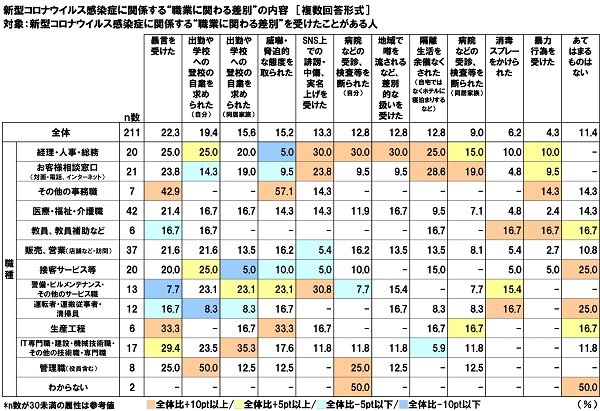

- 「顧客や取引先から新型コロナウイルス感染症に関係する内容のハラスメントを受けたことがある」22.7%、「新型コロナウイルス感染症に関連して、職業に関わる差別を受けたことがある」21.1% 業種別では[医療,福祉]、職種別では[医療・福祉・介護職]で高い結果に

- 顧客や取引先から受けた、新型コロナウイルス感染症に関係する差別・ハラスメントの内容 1位「暴言」、2位「威嚇・脅迫的な態度」、3位「地域で噂を流されるなど、差別的な扱い」「出勤や学校への登校の自粛要請(同居家族)」

- 新型コロナウイルス感染症に関係する“職業に関わる差別”の内容 1位「暴言を受けた」、2位「出勤や学校への登校の自粛を求められた(自分)」

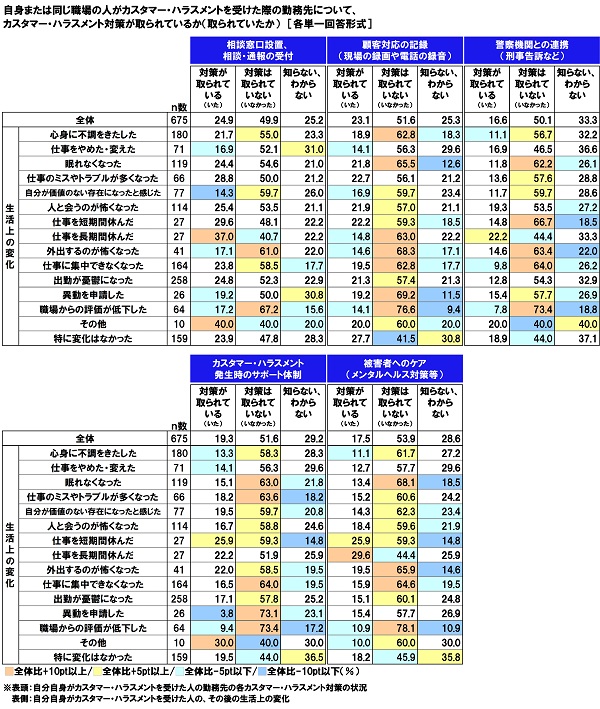

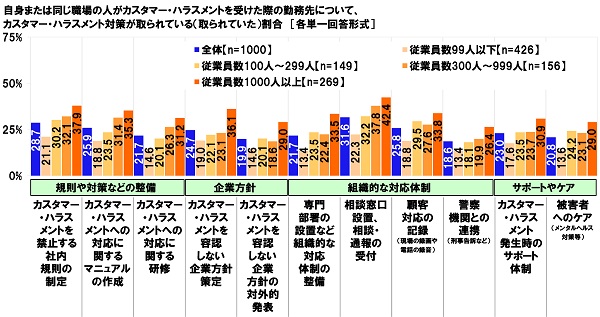

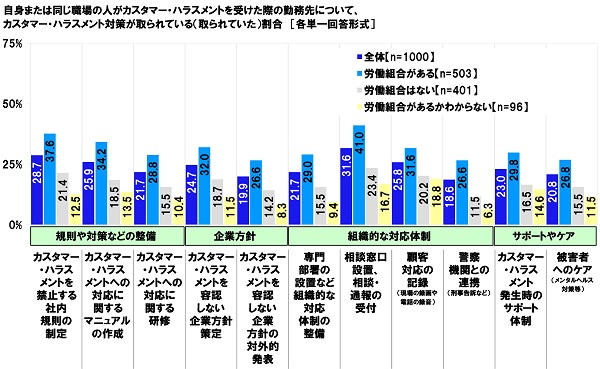

- 職場でのカスタマー・ハラスメント対策の状況 職場で取られている最も多い対策は、「相談窓口設置、相談・通報の受付」で31.6%、最も少ないものは「警察機関との連携(刑事告訴など)」で18.6%

- 従業員規模の大きい職場・労働組合がある職場ほど、対策が取られている割合が高い傾向

- カスタマー・ハラスメント対策として、対策を取る必要性を感じるもの 1位「カスタマー・ハラスメント発生時のサポート体制」、2位「被害者へのケア」 3位「カスタマー・ハラスメントへの対応に関するマニュアルの作成」、4位「顧客対応の記録」 5位「カスタマー・ハラスメントを容認しない企業方針策定」

日本労働組合総連合会

| プレスリリース種別 | 調査レポート |

|---|---|

| 情報ジャンル |

|

| 地域情報 |

|

| 検索キーワード |

|

新着プレスリリース

ジブラルタ生命調べ 子どもの頃に嫌いだった教科 男性では1位「国語」2位「保健・体育」、女性では1位「保健・体育」2位「算数・数学」

ジブラルタ生命保険株式会社

2025年07月10日 14時23分

スカパーJSAT調べ どのようにして世の中の情報の真偽を判断している? 1位「ネット検索で複数の情報を確認」2位「自分が信頼しているメディアで確認」3位「自分の直感で判断」

スカパーJSAT株式会社

2025年06月26日 13時17分

ホンダアクセス調べ 中古車選びの際におこなった現車確認でチェックしたポイント 1位「ボディーの状態」 2位「内装の状態」 男性では「エンジン始動時の動作・異音の有無」が高い傾向

株式会社ホンダアクセス

2025年06月26日 11時23分

タニタ調べ 「自分の運動機能に自信がない」中高年の5割半 70代の5割半が「自分の運動機能に自信がある」と回答

株式会社タニタ

2025年06月24日 11時08分

連合調べ 子ども・子育て支援について気がかりなこと 1位「いじめや不登校などの問題が起きたときにどのような支援があるかわからない」

日本労働組合総連合会

2025年05月15日 11時01分

PGF生命調べ 自分の若いころと比べて今の若い世代の人たちを“うらやましいな”と思うこと 1位「スマホ・携帯電話がある」 女性では「子育て支援が手厚い」が5位

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社

2025年05月13日 10時43分

ソニー生命調べ 目標にしたい先輩のイメージに合う男性有名人 男性回答1位「大谷翔平さん」、女性回答1位「櫻井翔さん」

ソニ-生命保険株式会社

2025年04月15日 15時35分

ソニー損保調べ はじめてのマイカーに選んだ車 1位「アクア」2位「タント」3位「ワゴンR」 男性回答1位「アクア」、女性回答1位「タント」

ソニー損害保険株式会社

2025年03月31日 12時42分

ホンダアクセス調べ 「クルマのカスタマイズをDIYでしたことがある」56%、2022年調査から15ポイント上昇

株式会社ホンダアクセス

2025年03月28日 13時38分

SMBCコンシューマーファイナンス調べ 「金銭感覚が異なる人とは夫婦になりたくない」56.0% 夫婦になる人と同じ金銭感覚でありたいと思うもの 1位「食事」2位「娯楽・交際」3位「趣味」

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

2025年03月27日 15時30分

スカパーJSAT調べ 「これまでにUFOを見たことがある」13%、遭遇率は北海道・東北で高く、九州・沖縄で低い結果に

スカパーJSAT株式会社

2025年03月27日 11時56分

マルハニチロ調べ 回転寿司店で最もよく食べるネタ 1位「サーモン」2位「マグロ(赤身)」3位「ハマチ・ブリ」

マルハニチロ株式会社

2025年03月25日 13時05分

推し活系VTuber「桜葉 まあや」デビュー決定 VTuber事務所「アニソフィア」初のタレントデビュー

アニソフィア株式会社

2025年03月19日 14時52分

ソニー生命調べ 小学生から社会人になるまでに必要な教育資金 平均予想金額は1,489万円、昨年調査から50万円上昇し調査開始以来の最高額を更新

ソニ-生命保険株式会社

2025年03月13日 15時35分

学研教育総合研究所調べ ChatGPTなど対話型生成AIの利用経験 「学校で利用したことがある」小学生の17%、高校生の28% 「家庭で利用したことがある」小学生の18%、高校生の40%

株式会社学研ホールディングス

2025年03月13日 13時07分