[ダブルケア(子育てと介護の同時進行)に関する調査2024 事前調査結果]

≪『ダブルケア』 認知度調査≫

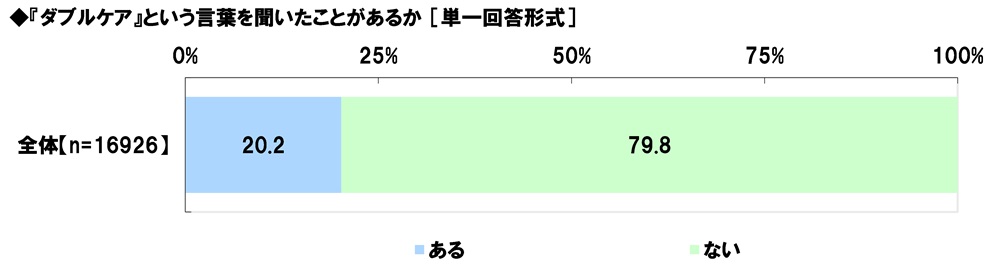

“子育て”と“親(または義親)の介護”が同時期に発生する状況を『ダブルケア』といいます。まず、今回の調査対象であるダブルケアラー(ダブルケアに現在直面しているもしくは過去に経験した人)を抽出するために、全国の大学生以下の子ども(自身が世話をしている子どもを含む)を持つ30歳~59歳の男女16,926名に、『ダブルケア』について認知状況を聞きました。

大学生以下の子どもを持つ30歳~59歳の男女(16,926名)に、『ダブルケア』という言葉を聞いたことがあるかどうか聞いたところ、「ある」が20.2%、「ない」が79.8%となりました。

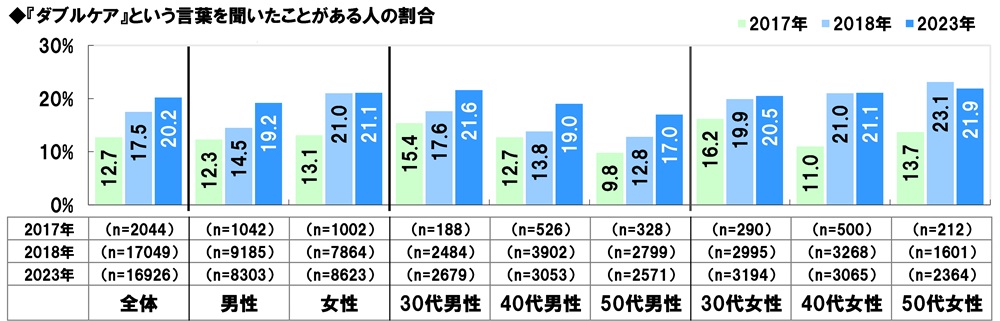

ダブルケアという言葉を聞いたことがある人の割合は、男性19.2%、女性21.1%で、男女・年代別にみると50代女性(21.9%)が最も高くなり、男性(30代21.6%、40代19.0%、50代17.0%)では年代が上がるにつれて低くなる傾向がみられました。

ここで、過去の調査結果(※)と比較すると、全体では、2017年12.7%→2018年17.5%→2023年20.2%と上昇傾向が明らかになりました。40代男性では5.2ポイント上昇(2018年13.8%→2023年19.0%)しました。

(2017年の調査では調査対象に20代が含まれていましたが、20代の回答者を除いて再集計し、比較しました。)

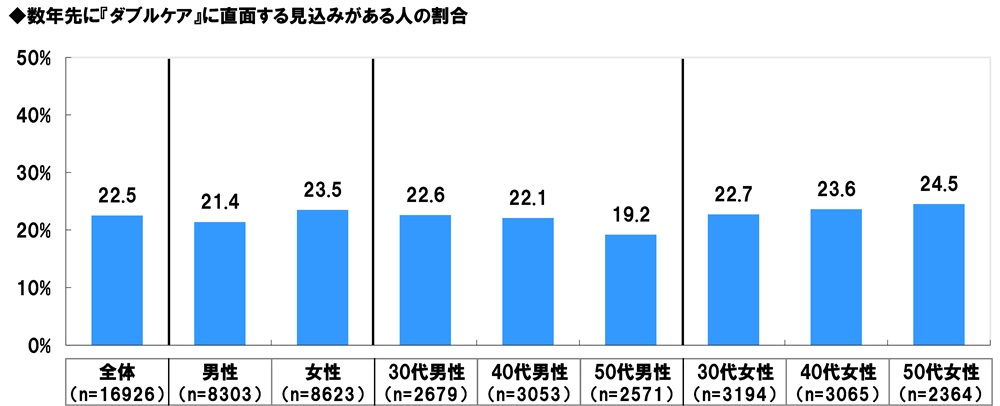

- 「数年先に『ダブルケア』に直面する見込みがある」 男性21% 女性24%

また、大学生以下の子どもを持つ30歳~59歳の男女(16,926名)に、『ダブルケアとは、子育てと親・義理の親のケア(見守り・世話・援助・介護・介助)が同時期に発生する状況』と説明し、数年先にダブルケアに直面する見込みがあるかどうか聞いたところ、ダブルケアに直面する見込みがある人の割合は、全体では22.5%となりました。

男女別にみると、男性では21.4%、女性では23.5%となり、男性について年代別にみると、30代男性22.6%、40代男性22.1%、50代男性19.2%と、30代男性と40代男性が50代男性より高い結果となりました。

[ダブルケア(子育てと介護の同時進行)に関する調査2024 本調査結果]

≪ダブルケアラー(ダブルケアに現在直面しているもしくは過去に経験した人)の子どもの頃の家族の世話≫

- 「子どもの頃から家族の世話をすることが多かった」ダブルケアラーの42%

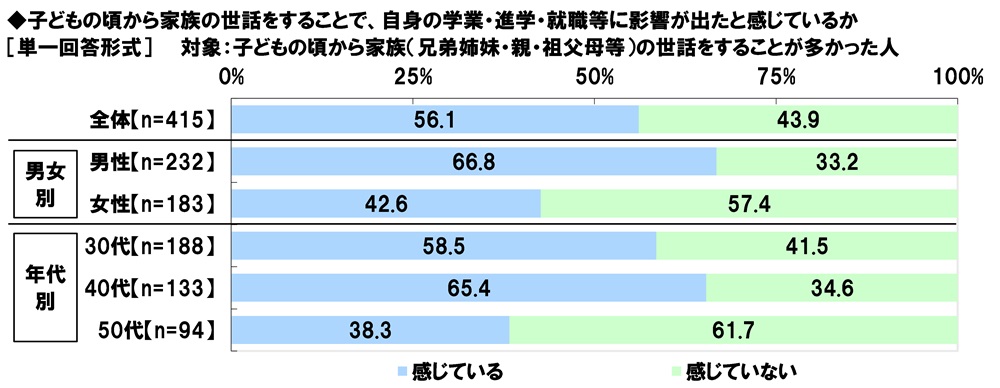

- 「子どもの頃から家族の世話をすることで、自身の学業・進学・就職等に影響が出たと感じている」

子どもの頃から家族の世話をすることが多かったダブルケアラーの56%

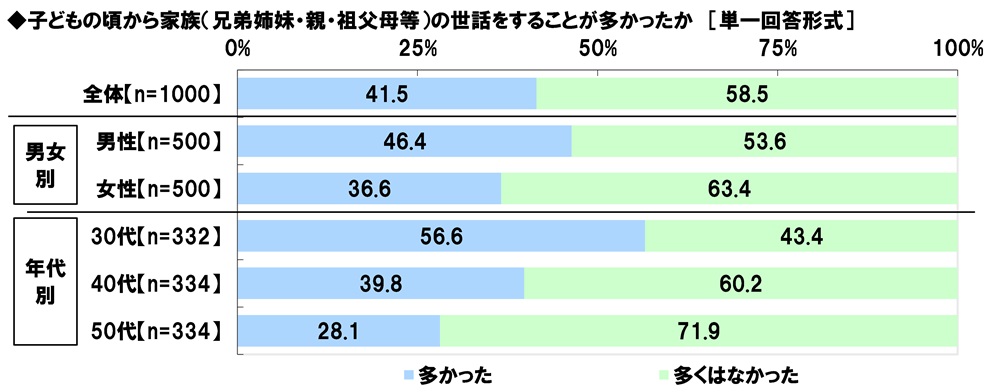

ダブルケアに現在直面しているもしくは過去に経験した全国の30歳~59歳の男女1,000名(全回答者)に、子どもの頃から家族(兄弟姉妹・親・祖父母等)の世話をすることが多かったか聞いたところ、「多かった」は41.5%、「多くはなかった」は58.5%となりました。

世話をすることが多かったと回答した人の割合は、男性では46.4%と、女性(36.6%)と比べて9.8ポイント高くなり、年代別にみると若い年代ほど高い傾向がみられ、30代では56.6%でした。

子どもの頃から家族(兄弟姉妹・親・祖父母等)の世話をすることが多かったと回答した人(415名)に、子どもの頃から家族の世話をすることで、自身の学業・進学・就職等に影響が出たと感じているか聞いたところ、「感じている」は56.1%、「感じていない」は43.9%となりました。家族の世話のために、学業を計画通り修めることができなかった人や、進学や就職といった機会で進路を自由に選択できなかった人がいるのではないでしょうか。

影響が出たと感じている人の割合は、男性では66.8%と、女性(42.6%)と比べて24.2ポイント高くなり、年代別にみると40代(65.4%)が最も高くなりました。

≪ダブルケアラーに聞く『ダブルケア』の実態≫

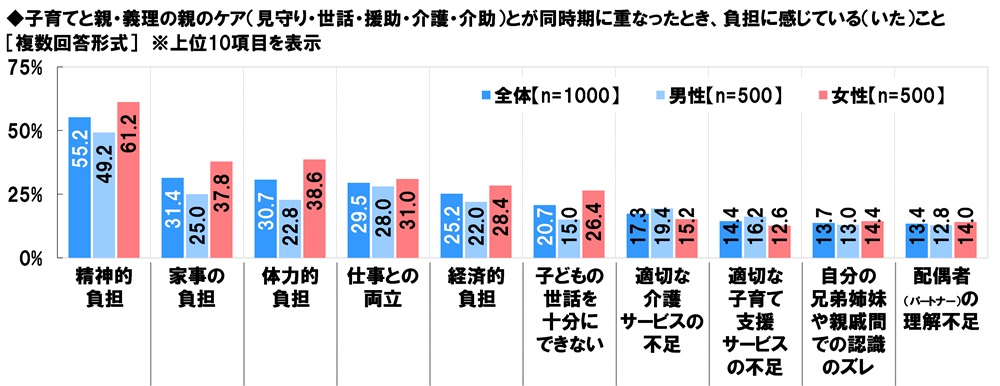

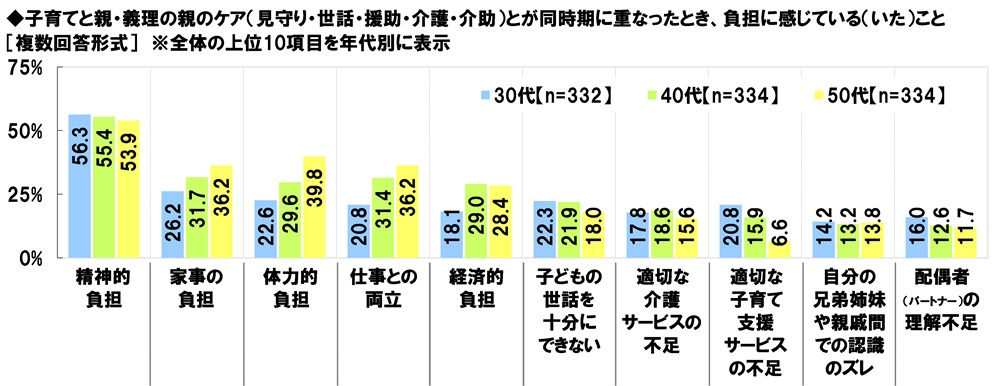

- ダブルケアで負担に感じること 1位「精神的負担」2位「家事の負担」3位「体力的負担」

「家事の負担」「体力的負担」「仕事との両立」は年代が上がるほど高くなる傾向

全回答者(1,000名)に、子育てと親・義理の親のケア(見守り・世話・援助・介護・介助)とが同時期に重なったとき、負担に感じている(いた)ことを聞いたところ、「精神的負担」(55.2%)が最も高くなり、「家事の負担」(31.4%)、「体力的負担」(30.7%)、「仕事との両立」(29.5%)、「経済的負担」(25.2%)が続きました。

男女別にみると、「精神的負担」(男性49.2%、女性61.2%)や「家事の負担」(男性25.0%、女性37.8%)、「体力的負担」(男性22.8%、女性38.6%)、「子どもの世話を十分にできない」(男性15.0%、女性26.4%)は、男性と比べて女性のほうが10ポイント以上高くなりました。

年代別にみると、「家事の負担」(30代26.2%、40代31.7%、50代36.2%)や「体力的負担」(30代22.6%、40代29.6%、50代39.8%)、「仕事との両立」(30代20.8%、40代31.4%、50代36.2%)は年代が上がるほど高くなりました。また、「経済的負担」は30代(18.1%)と比べて40代(29.0%)と50代(28.4%)が高くなりました。

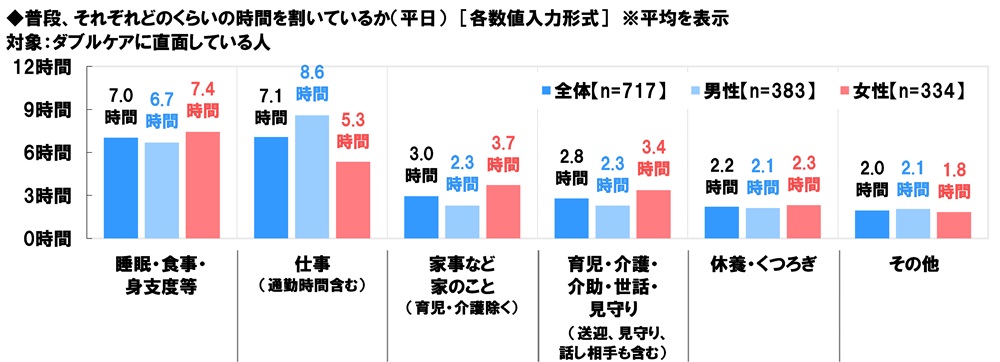

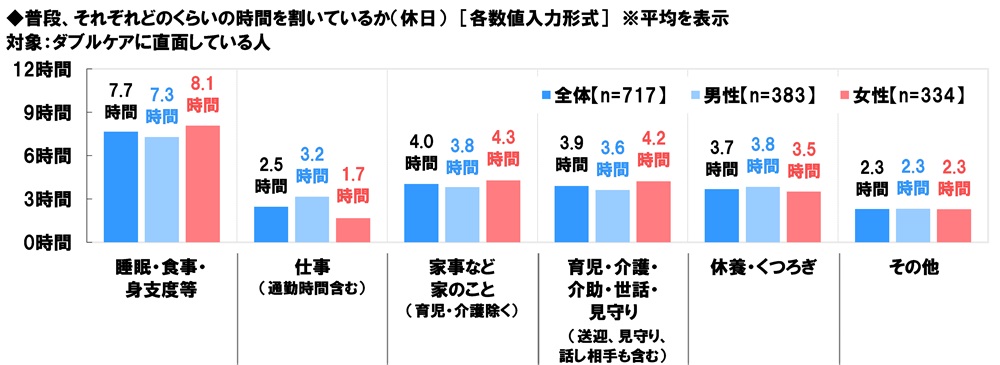

- ダブルケアに現在直面している人の1日の過ごし方

「育児・介護・介助・世話・見守り」に充てる時間の平均は平日では2.8時間、休日では3.9時間

「休養・くつろぎ」に充てる時間の平均は平日では2.2時間、休日においても3.7時間にとどまる

ダブルケアに直面している人(717名)に、典型的な1日(平日と休日)の過ごし方について質問しました。

【睡眠・食事・身支度等】【仕事(通勤時間含む)】【家事など家のこと(育児・介護除く)】【育児・介護・介助・世話・見守り(送迎、見守り、話し相手も含む)】【休養・くつろぎ】について、普段、それぞれどのくらいの時間を割いているか聞きました。

平日では【睡眠・食事・身支度等】が平均7.0時間、【仕事】が平均7.1時間、【家事など家のこと】が平均3.0時間、【育児・介護・介助・世話・見守り】が平均2.8時間、【休養・くつろぎ】が平均2.2時間、【その他】が平均2.0時間でした。

男女別に平均時間をみると、【仕事】(男性8.6時間、女性5.3時間)では男性のほうが3.3時間長くなりました。他方、【家事など家のこと】(男性2.3時間、女性3.7時間)では女性のほうが1.4時間長く、【育児・介護・介助・世話・見守り】(男性2.3時間、女性3.4時間)では女性のほうが1.1時間長くなりました。

休日では【睡眠・食事・身支度等】が平均7.7時間、【仕事】が平均2.5時間、【家事など家のこと】が平均4.0時間、【育児・介護・介助・世話・見守り】が平均3.9時間、【休養・くつろぎ】が平均3.7時間、【その他】が平均2.3時間でした。平日だけでなく、休日においても休養やくつろぎに充てる時間を十分に取れないといった実状がうかがえる結果となりました。

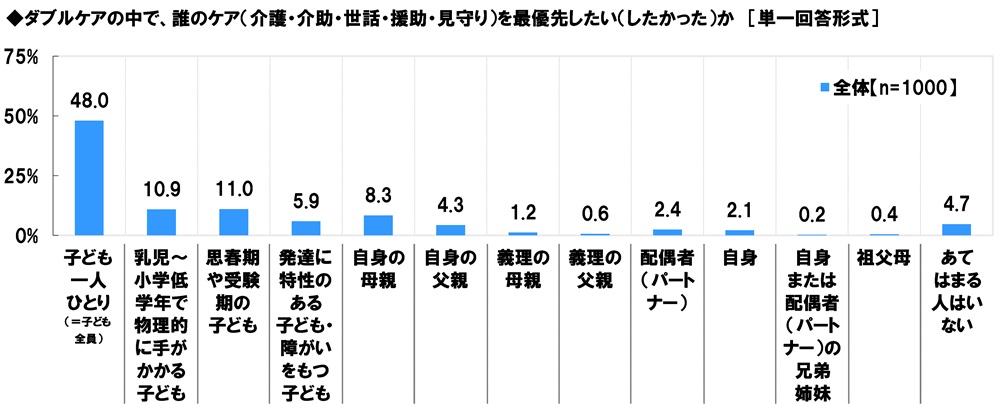

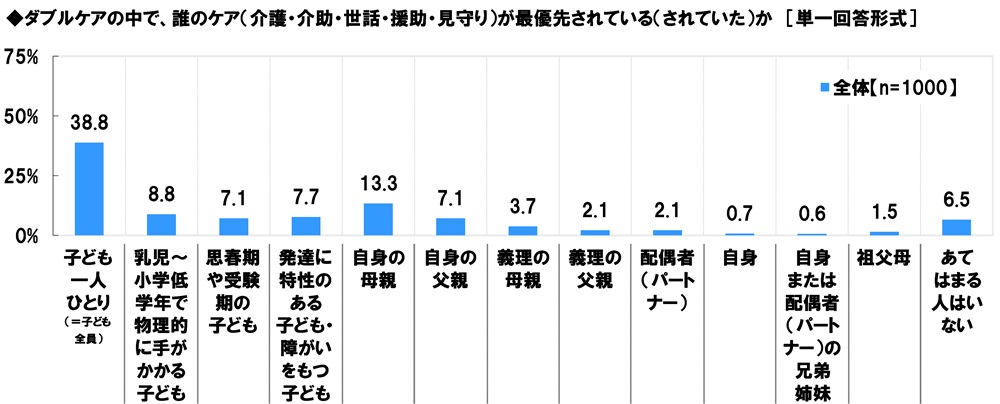

- ダブルケアの“理想”と“現実”

理想では「子ども一人ひとりのケアを最優先したい」が48%

現実では「子ども一人ひとりのケアを最優先している」は39%

全回答者(1,000名)に、ダブルケアの中で、誰のケア(介護・介助・世話・援助・見守り)を最優先したい(したかった)かという“理想”と誰のケア(介護・介助・世話・援助・見守り)が最優先されている(されていた)かという“現実”を聞きました。

“理想”では「子ども一人ひとり(=子ども全員)」が最も高く48.0%となりました。

一方、“現実”では「子ども一人ひとり(=子ども全員)」は38.8%と“理想”(48.0%)と比べて9.2ポイント低くなり、「自身の母親」が13.3%と“理想”(8.3%)と比べて5.0ポイント高くなりました。

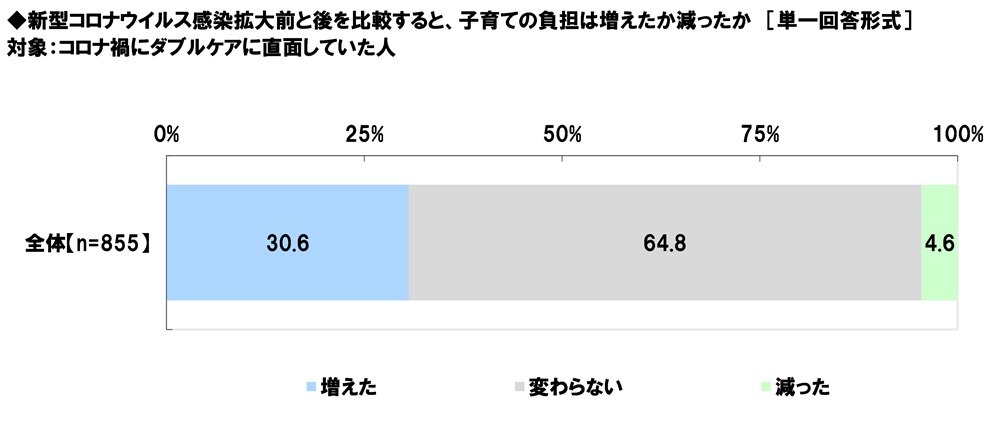

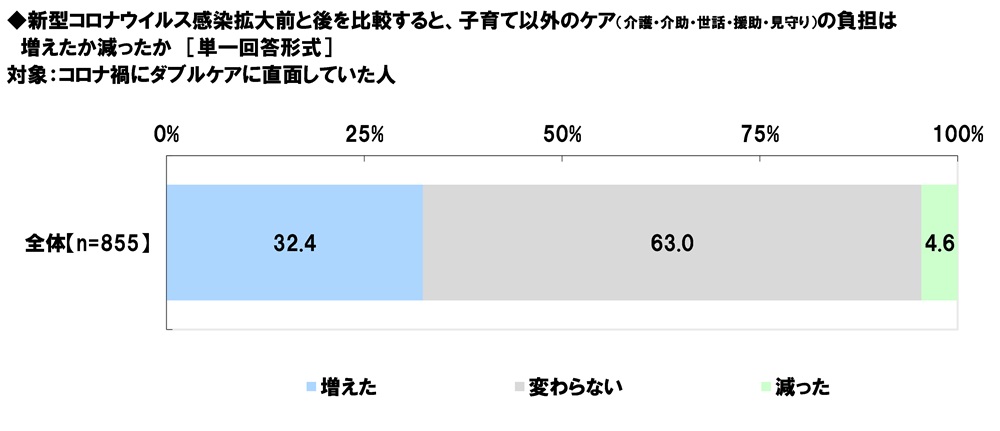

- 「コロナ禍に子育ての負担が増えた」コロナ禍にダブルケアに直面していた人の31%

コロナ禍にダブルケアに直面していた人(855名)に、新型コロナウイルス感染拡大前と後を比較すると、子育ての負担は増えたか減ったか聞いたところ、「増えた」は30.6%、「変わらない」は64.8%、「減った」は4.6%となりました。

また、コロナ禍にダブルケアに直面していた人(855名)に、新型コロナウイルス感染拡大前と後を比較すると、子育て以外のケア(介護・介助・世話・援助・見守り)の負担は増えたか減ったか聞いたところ、「増えた」は32.4%、「変わらない」は63.0%、「減った」は4.6%となりました。

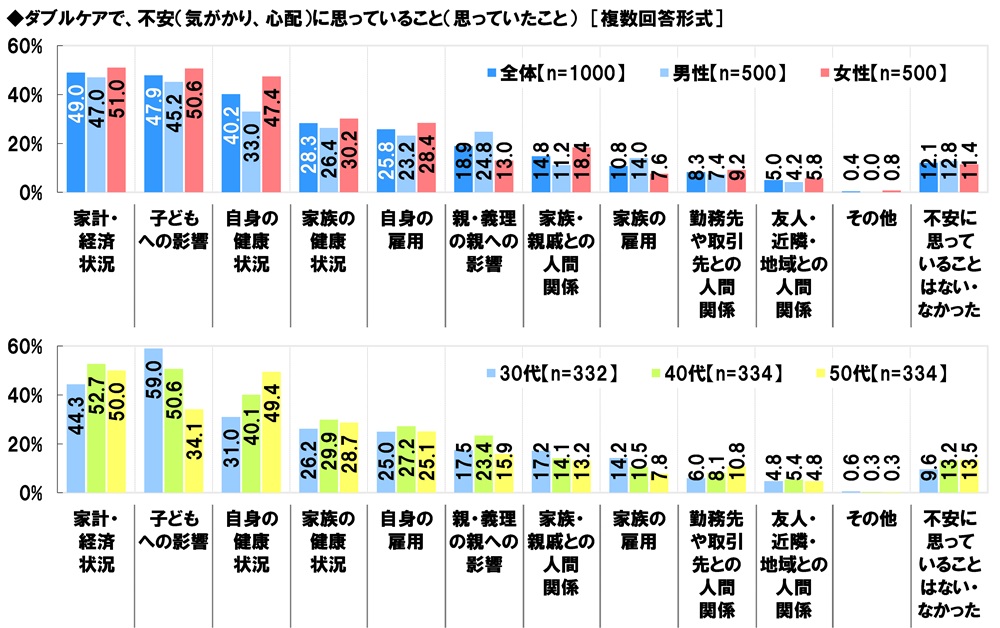

- ダブルケアで不安に思っていること 1位「家計・経済状況」2位「子どもへの影響」3位「自身の健康状況」

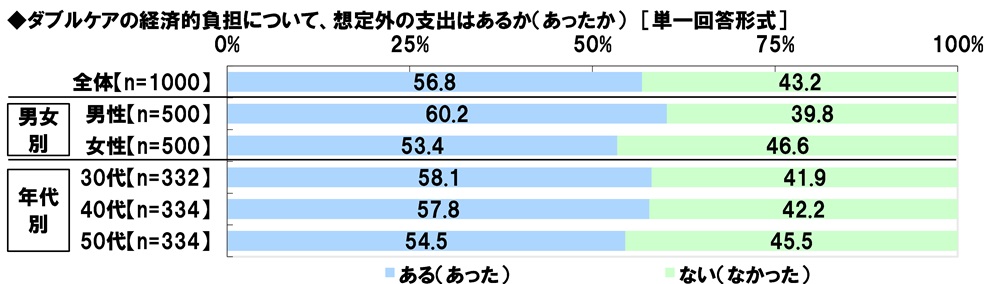

- 「ダブルケアの経済的負担について、想定外の支出がある(あった)」ダブルケアラーの57%

全回答者(1,000名)に、ダブルケアで、不安(気がかり、心配)に思っていること(思っていたこと)を聞いたところ、1位「家計・経済状況」(49.0%)、2位「子どもへの影響」(47.9%)、3位「自身の健康状況」(40.2%)となりました。

男女別にみると、「自身の健康状況」(男性33.0%、女性47.4%)は男性と比べて女性のほうが10ポイント以上高くなりました。他方、「親・義理の親への影響」(男性24.8%、女性13.0%)は女性と比べて男性のほうが10ポイント以上高くなりました。

年代別にみると、「子どもへの影響」(30代59.0%、40代50.6%、50代34.1%)は若い年代ほど高く、「自身の健康状況」(30代31.0%、40代40.1%、50代49.4%)は年代が上がるほど高くなりました。

全回答者(1,000名)に、ダブルケアの経済的負担について、想定外の支出はあるか(あったか)聞いたところ、「ある(あった)」は56.8%、「ない(なかった)」は43.2%となりました。

「ある(あった)」と回答した人の割合は、男性では60.2%と、女性(53.4%)と比べて6.8ポイント高くなり、年代別にみると30代(58.1%)と40代(57.8%)が50代(54.5%)と比べて高くなりました。

≪『ダブルケア』と仕事の両立≫

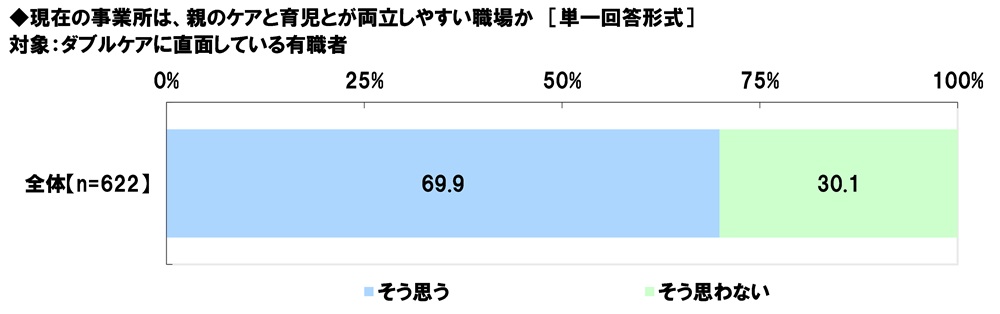

- 「親のケアと育児とが両立しやすい職場だと思う」ダブルケアに直面している有職者の70%

ダブルケアと仕事の両立について質問しました。

まず、ダブルケアに直面している有職者(622名)に、現在の事業所は、親のケアと育児とが両立しやすい職場か聞いたところ、「そう思う」は69.9%、「そう思わない」は30.1%となりました。

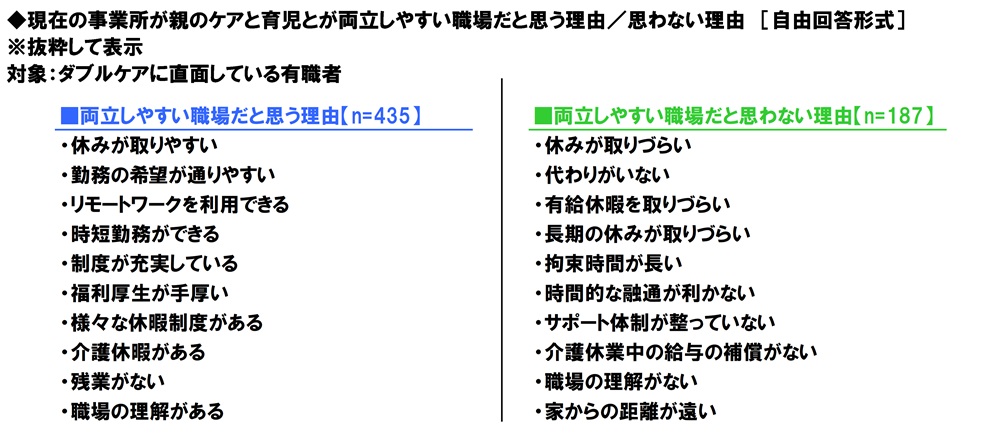

現在の事業所が親のケアと育児とが両立しやすい職場だと思う人(435名)に、その理由を聞いたところ、「休みが取りやすい」「勤務の希望が通りやすい」「リモートワークを利用できる」「時短勤務ができる」「残業がない」「職場の理解がある」といった回答がありました。他方、現在の事業所が親のケアと育児とが両立しやすい職場だと思わない人(187名)に、その理由を聞いたところ、「休みが取りづらい」「長期の休みが取りづらい」「時間的な融通が利かない」「サポート体制が整っていない」「介護休業中の給与の補償がない」「職場の理解がない」といった回答がありました。

- ダブルケアと仕事の両立に関する“理想”と“現実”

理想では「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしたい」が42%

現実では「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしている」は28%

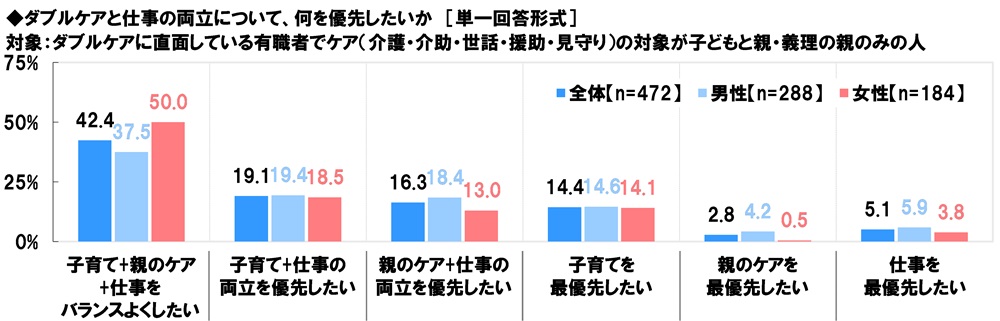

ダブルケアに直面している有職者でケア(介護・介助・世話・援助・見守り)の対象が子どもと親・義理の親のみの人(472名)に、ダブルケアと仕事の両立について、何を優先したいかという“理想”と実際に何が中心になっているかという“現実”を聞きました。

“理想”では、「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしたい」が最も高く42.4%となりました。子育て、親のケア、仕事のいずれかを優先させるより全てをバランスよくしたいと考えているダブルケアラーが多いようです。

男女別にみると、「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしたい」は男性37.5%、女性50.0%と女性のほうが12.5ポイント高くなりました。

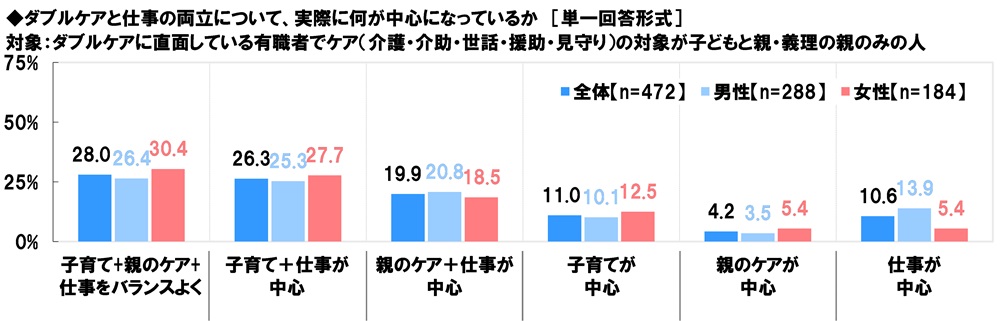

一方、“現実”では、「子育て+親のケア+仕事をバランスよく」は28.0%と“理想”(「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしたい」42.4%)と比べると14.4ポイント低くなり、「仕事が中心」が10.6%と“理想”(「仕事を最優先したい」5.1%)と比べると5.5ポイント高くなりました。ダブルケアと仕事の両立に関する“理想”と“現実”にはギャップが存在しているようです。

男女別にみると、男性では「子育て+親のケア+仕事をバランスよく」は26.4%と“理想”(「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしたい」37.5%)と比べて11.1ポイント低く、「仕事が中心」が13.9%と“理想”(「仕事を最優先したい」5.9%)と比べて8.0ポイント高くなりました。また、女性では「子育て+親のケア+仕事をバランスよく」は30.4%と“理想”(「子育て+親のケア+仕事をバランスよくしたい」50.0%)と比べて19.6ポイント低く、「子育て+仕事が中心」が27.7%と“理想”(「子育て+仕事の両立を優先したい」18.5%)と比べて9.2ポイント高くなりました。

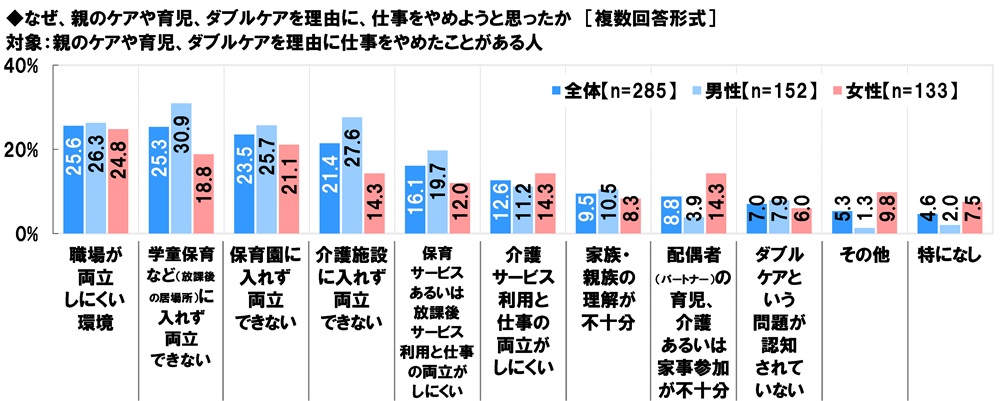

- 「親のケアや育児、ダブルケアを理由に、仕事をやめたことがある」ダブルケアラーの29%

- 親のケアや育児、ダブルケアで仕事をやめた理由 1位「職場が両立しにくい環境」、

男性では「学童保育などに入れず両立できない」「介護施設に入れず両立できない」が高い傾向

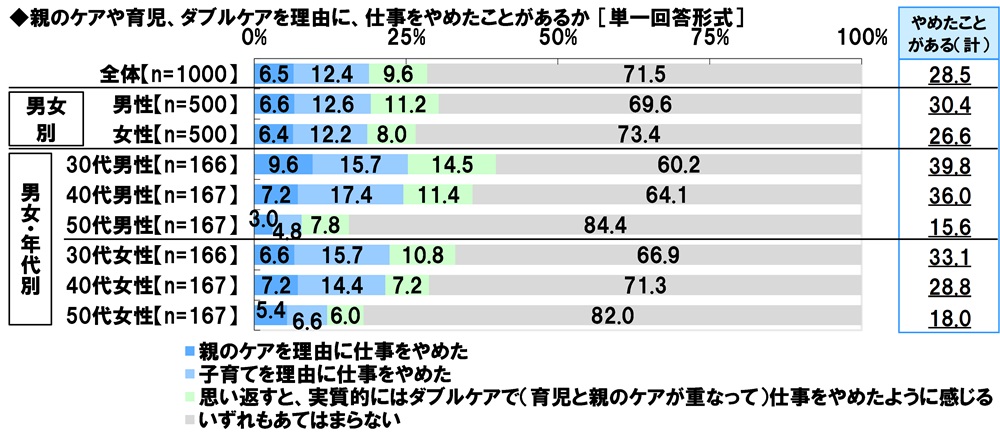

全回答者(1,000名)に、親のケアや育児、ダブルケアを理由に、仕事をやめたことがあるか聞いたところ、「親のケアを理由に仕事をやめた」は6.5%、「子育てを理由に仕事をやめた」は12.4%、「思い返すと、実質的にはダブルケアで(育児と親のケアが重なって)仕事をやめたように感じる」は9.6%で、合計した『やめたことがある(計)』は28.5%となりました。また、「いずれもあてはまらない」は71.5%でした。親のケアや育児、ダブルケアによって退職を余儀なくされた経験のある人は少なくないようです。

『やめたことがある(計)』と回答した人の割合は、男性では30.4%と、女性(26.6%)と比べて3.8ポイント高くなり、男女・年代別にみると30代男性(39.8%)が最も高くなりました。

親のケアや育児、ダブルケアを理由に仕事をやめたことがある人(285名)に、なぜ、親のケアや育児、ダブルケアを理由に、仕事をやめようと思ったか聞いたところ、「職場が両立しにくい環境」(25.6%)が最も高くなり、「学童保育など(放課後の居場所)に入れず両立できない」(25.3%)、「保育園に入れず両立できない」(23.5%)、「介護施設に入れず両立できない」(21.4%)が続きました。

「学童保育など(放課後の居場所)に入れず両立できない」(男性30.9%、女性18.8%)と「介護施設に入れず両立できない」(男性27.6%、女性14.3%)は、女性と比べて男性のほうが10ポイント以上高くなりました。他方、「配偶者(パートナー)の育児、介護あるいは家事参加が不十分」(男性3.9%、女性14.3%)は、男性と比べて女性のほうが10ポイント以上高くなりました。

≪『ダブルケア』への備え≫

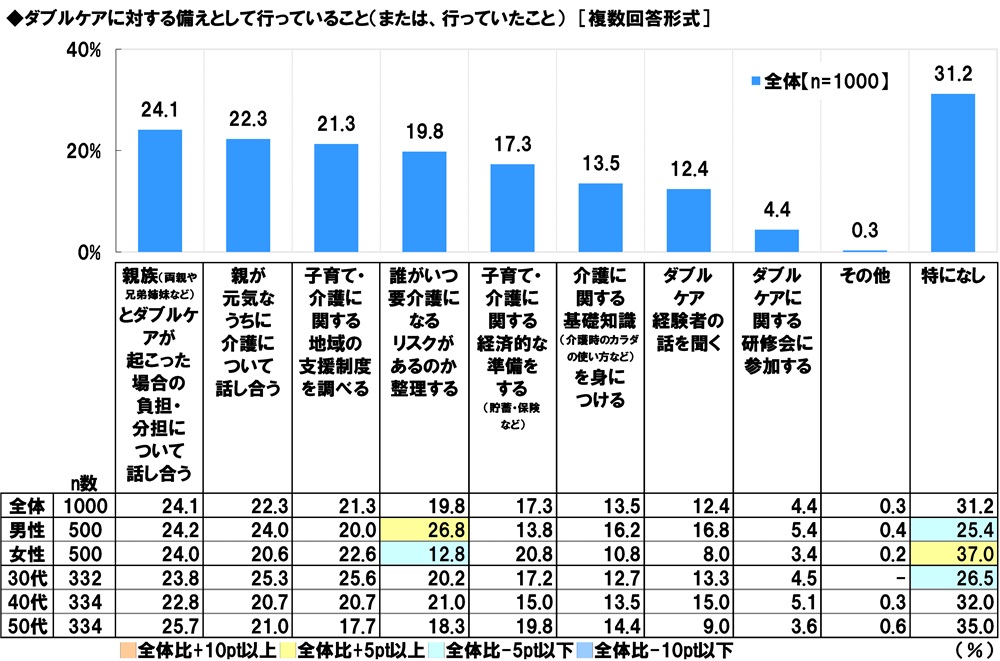

- 「ダブルケアへの備えを行っていない・行っていなかった」ダブルケアラーの31%

ダブルケアへの備えについて質問しました。

全回答者(1,000名)に、ダブルケアに対する備えとして行っていること(または、行っていたこと)を聞いたところ、1位「親族(両親や兄弟姉妹など)とダブルケアが起こった場合の負担・分担について話し合う」(24.1%)、2位「親が元気なうちに介護について話し合う」(22.3%)、3位「子育て・介護に関する地域の支援制度を調べる」(21.3%)、4位「誰がいつ要介護になるリスクがあるのか整理する」(19.8%)、5位「子育て・介護に関する経済的な準備をする(貯蓄・保険など)」(17.3%)となりました。また、「特になし」は31.2%でした。ダブルケアに突然直面することになった人は少なくないようです。

「誰がいつ要介護になるリスクがあるのか整理する」は男性では26.8%と、女性(12.8%)と比べて14.0ポイント高くなり、年代別にみると、「特になし」(30代26.5%、40代32.0%、50代35.0%)は年代が上がるにつれて高くなる傾向がみられました。

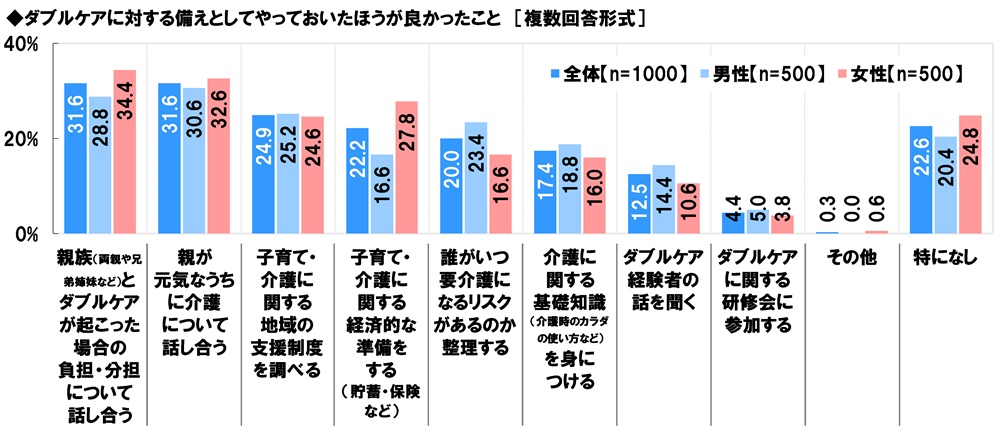

- ダブルケアラーが、ダブルケアの備えとしてやっておいたほうが良かったこと

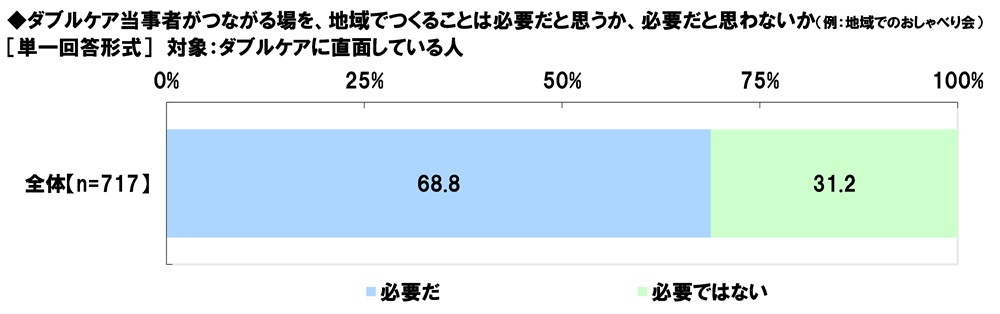

TOP2は「親族とダブルケアの負担・分担について話し合う」「親が元気なうちに介護について話し合う」 - 「ダブルケア当事者がつながる場を、地域でつくることは必要だ」ダブルケアに直面している人の69%

次に、ダブルケアに対する備えとしてやっておいたほうが良かったことを聞いたところ、「親族(両親や兄弟姉妹など)とダブルケアが起こった場合の負担・分担について話し合う」(31.6%)と「親が元気なうちに介護について話し合う」(31.6%)が特に高くなりました。親族や親本人と事前に相談しておくことで、ダブルケアに備えられると考える人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「子育て・介護に関する地域の支援制度を調べる」(24.9%)、「子育て・介護に関する経済的な準備をする(貯蓄・保険など)」(22.2%)、「誰がいつ要介護になるリスクがあるのか整理する」(20.0%)でした。

「子育て・介護に関する経済的な準備をする(貯蓄・保険など)」は女性では27.8%と、男性(16.6%)と比べて11.2ポイント高くなり、経済面での備えを重視する女性が少なくないことが明らかになりました。

また、ダブルケアに直面している人(717名)に、ダブルケア当事者がつながる場を、地域でつくることは必要だと思うか、必要だと思わないか聞いたところ、「必要だ」が68.8%、「必要ではない」が31.2%となりました。

[ダブルケア(子育てと介護の同時進行)に関する調査2024 回答者プロフィール]

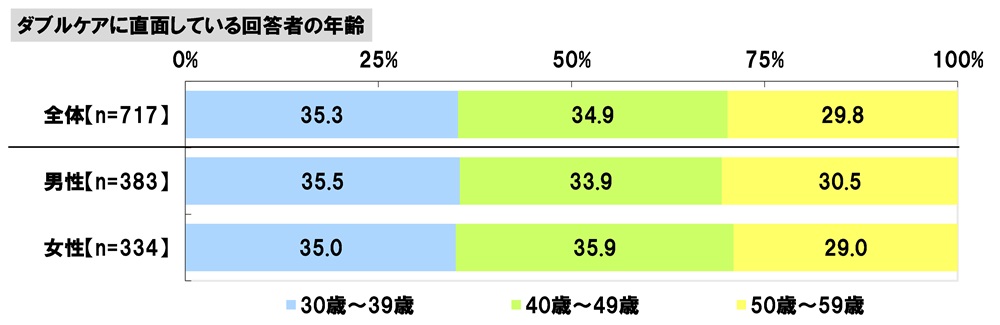

【ダブルケアに直面している回答者の年齢】

・男女とも「30代」と「40代」が3割半、「50代」が約3割

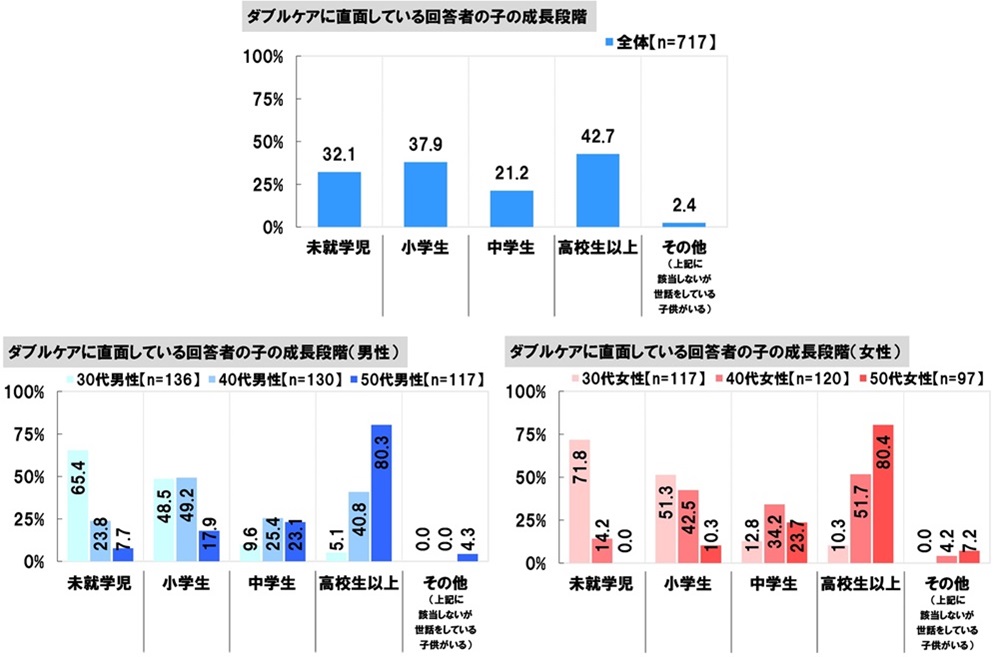

【ダブルケアに直面している回答者の子の成長段階】

・全体では「未就学児」が3割強、「小学生」が4割弱、「中学生」が2割強、「高校生以上」が4割強

・男女とも30代は「未就学児」(男性6割半、女性7割強)が最多

・男性40代では「小学生」(約5割)、女性40代では「高校生以上」(5割強)が最多

・男女とも50代は「高校生以上」(男女とも約8割)が最多

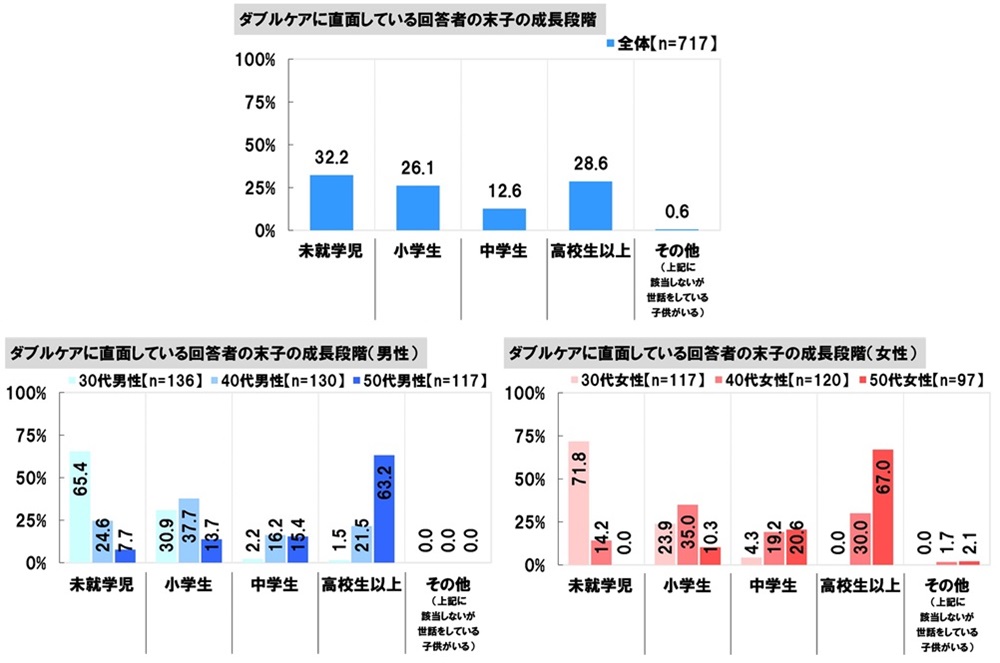

【ダブルケアに直面している回答者の末子の成長段階】

・全体では「未就学児」が3割強、「小学生」が2割半、「中学生」が1割強、「高校生以上」が3割弱

・男女とも30代は「未就学児」(男性6割半、女性7割強)、40代は「小学生」(男性4割弱、女性3割半)、50代は「高校生以上」(男女とも6割半)が最多

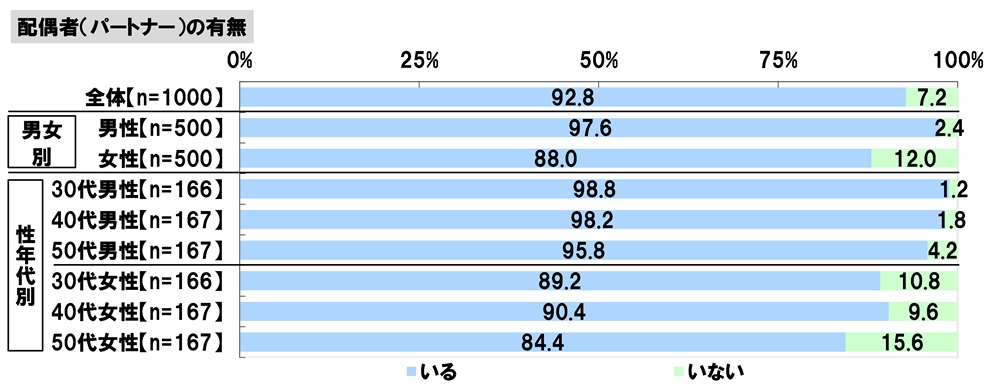

【配偶者(パートナー)の有無】

・全体では配偶者(パートナー)がいる人が9割強

・男性ではいずれの年代層も配偶者(パートナー)がいる人が9割以上

・女性では30代と40代は配偶者(パートナー)がいる人が約9割、50代は配偶者(パートナー)がいる人が8割半

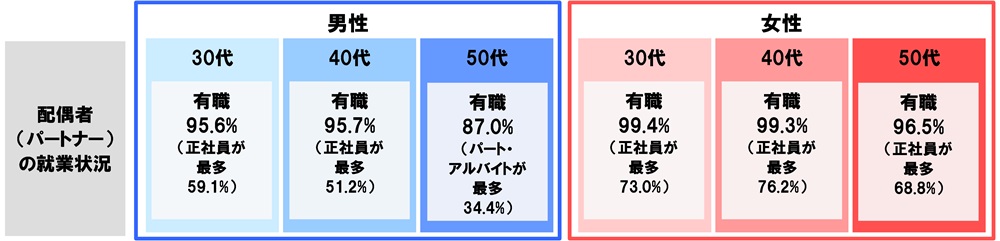

【配偶者(パートナー)の就業状況】

・男性の回答(妻の就業状況)では、30代と40代は有職が9割以上、50代は有職が9割弱

→30代男性と40代男性の妻の就業状況は「正社員」が最多

50代男性の妻の就業状況は「パート・アルバイト」が最多

・女性の回答(夫の就業状況)では、9割以上が有職

→いずれの年代においても夫の就業状況は「正社員」が最多

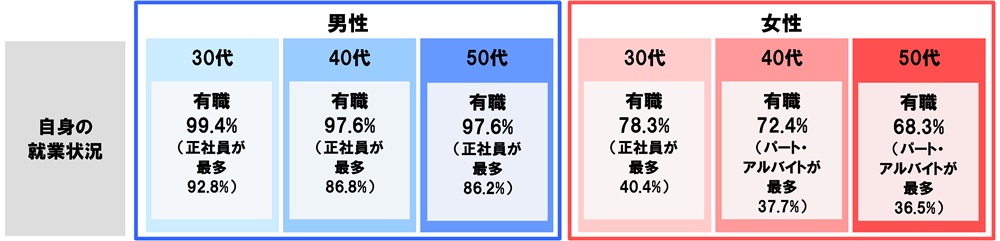

【自身の就業状況】

・男性の回答では、いずれの年代においても有職が9割以上で、「正社員」が最多

・女性の回答では、有職は30代8割弱、40代7割強、50代7割弱

→30代女性の就業状況は「正社員」、40代女性と50代女性の就業状況は「パート・アルバイト」が最多

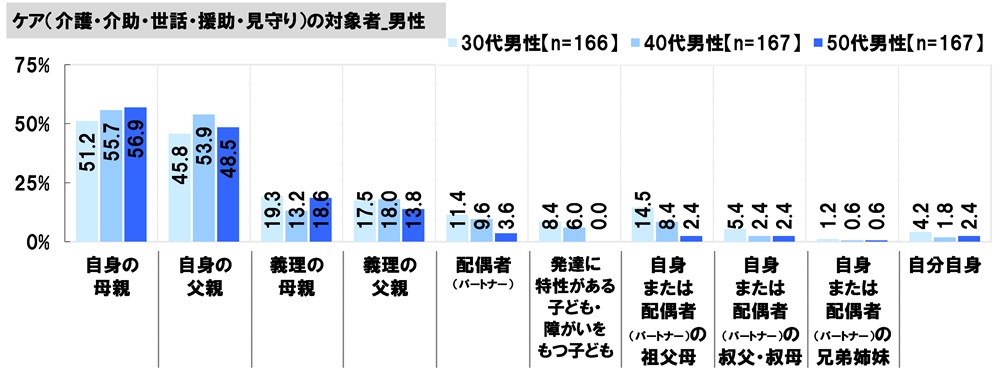

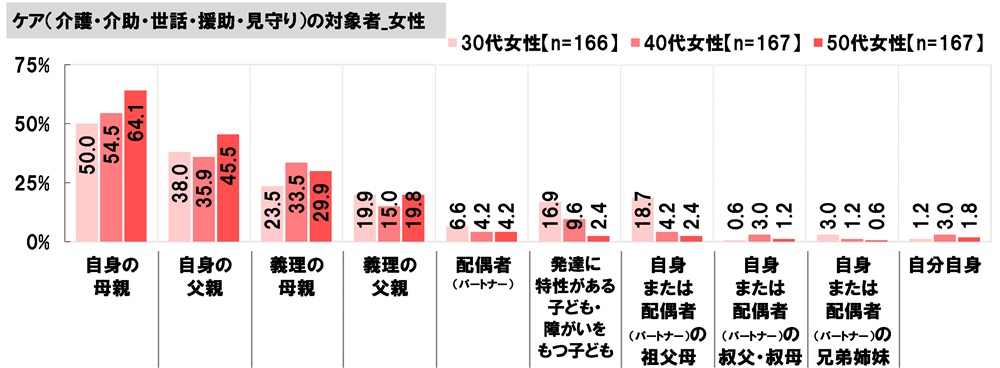

【ケア(介護・介助・世話・援助・見守り)の対象】

・全体では、「自身の母親」が5割半で最多、「自身の父親」が4割半、「義理の母親」が2割半、「義理の父親」が2割弱

・男性では、「自身の母親」が5割半、「自身の父親」が約5割、「義理の母親」と「義理の父親」が1割半

→30代男性では「自身または配偶者(パートナー)の祖父母」が1割半、40代男性では「自身の母親」と「自身の父親」が5割半

・女性では、「自身の母親」が5割半、「自身の父親」が約4割、「義理の母親」が約3割、「義理の父親」が2割弱

→30代女性では「自身または配偶者(パートナー)の祖父母」が2割弱、50代女性では「自身の母親」が6割半、「自身の父親」が4割半

■調査概要

調査タイトル:ダブルケア(子育てと介護の同時進行)に関する調査2024

調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする大学生以下の子ども(自身が世話をしている子どもを含む)を持つダブルケアに現在直面しているもしくは過去に経験した30歳~59歳の男女

調査期間:2023年10月2日~10月6日

調査方法:インターネット調査

調査地域:全国

有効回答数:1,000サンプル(男性500サンプル 女性500サンプル)

ダブルケアに現在直面している人:717サンプル

ダブルケアを過去に経験した人:283サンプル

調査協力会社 :ネットエイジア株式会社