連合調べ “子の看護休暇”として取得できる休暇日数についての考え 「現行のままでは足りない」66.0%

仕事と育児の両立支援制度に関する意識・実態調査2023

日本労働組合総連合会

2023年09月14日 11時17分

日本労働組合総連合会

| URL | https://www.jtuc-rengo.or.jp/ |

|---|---|

| 業種 | 団体・社団法人・財団法人 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館内 |

| 電話番号 | 03-5295-0550 |

| 代表者 | 芳野 友子 |

日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:芳野 友子)は、仕事と育児の両立支援制度に対する意識や実態を把握するために、「仕事と育児の両立支援制度に関する意識・実態調査2023」をインターネットリサーチにより2023年8月10日~8月16日の7日間で実施、小学生以下の子どもがいる20歳~59歳の働く(※)男女1,000名の有効サンプルを集計しました(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)。

※正社員・正職員、派遣社員・派遣職員、契約社員・嘱託職員・臨時職員、パート、アルバイト

[調査結果]

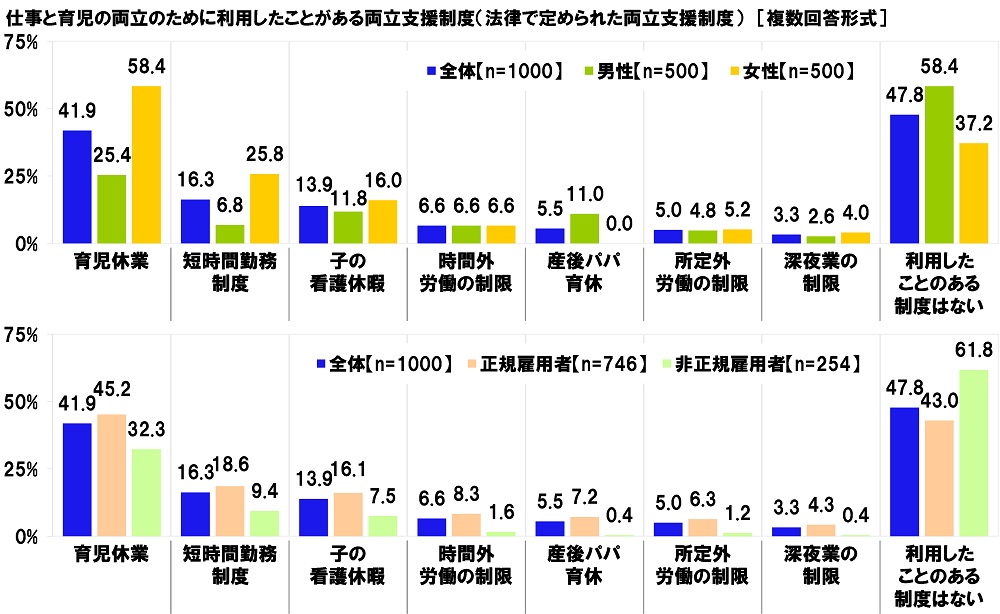

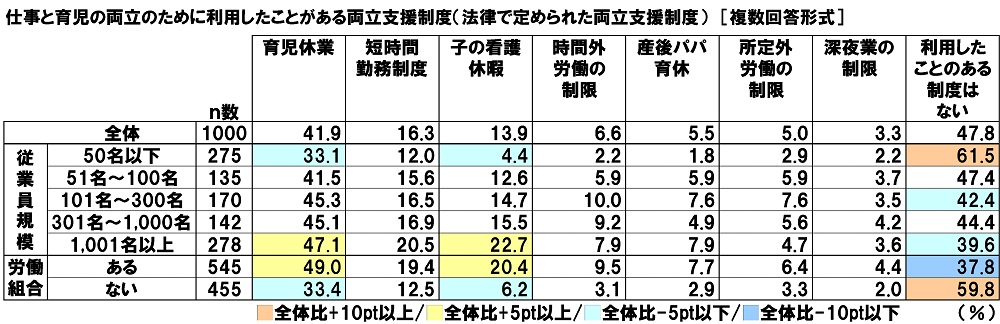

≪仕事と育児の両立のための両立支援制度の利用≫

- 仕事と育児の両立のために利用したことがある両立支援制度

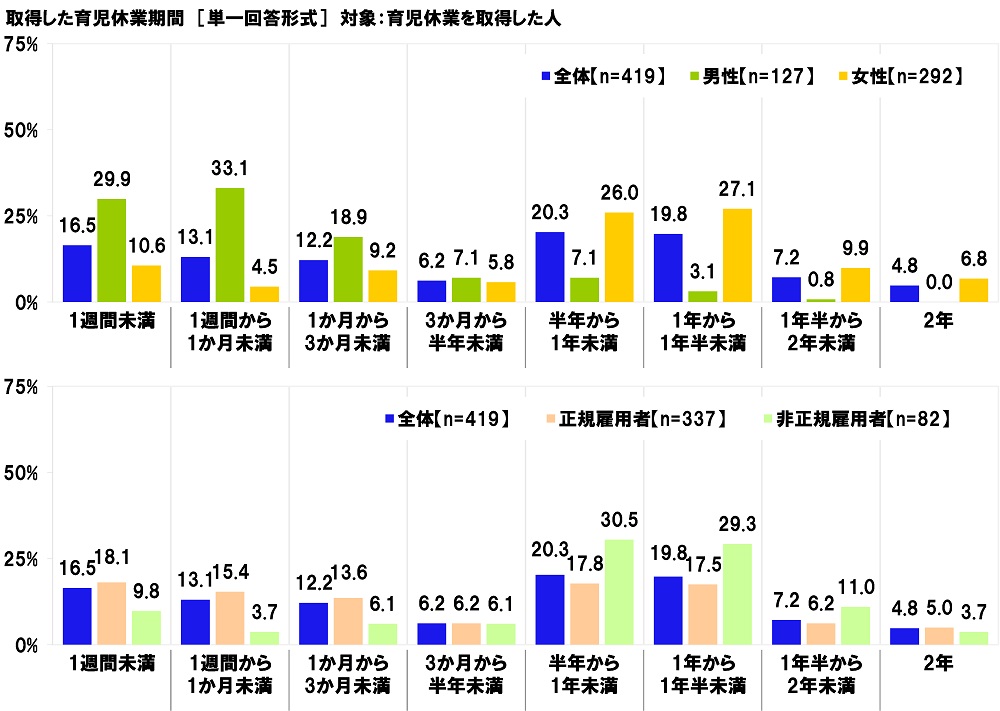

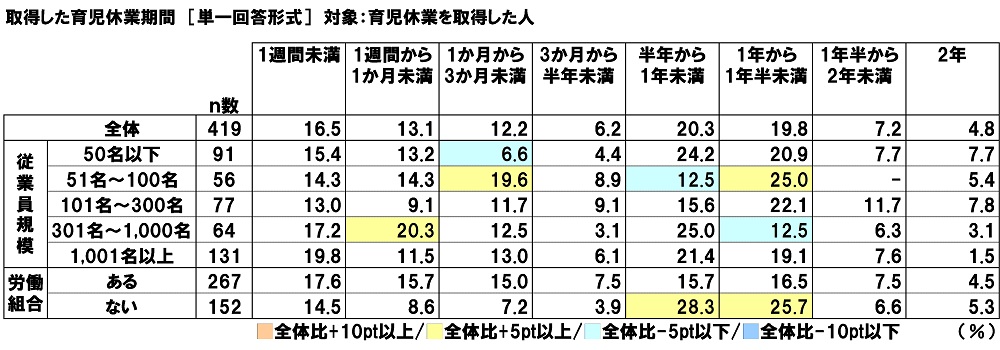

「育児休業」41.9%、「短時間勤務制度」16.3%、「子の看護休暇」13.9%、「時間外労働の制限」6.6%、「産後パパ育休」5.5% - 取得した育児休業期間 男性では「1週間から1か月未満」、女性では「1年から1年半未満」が最多

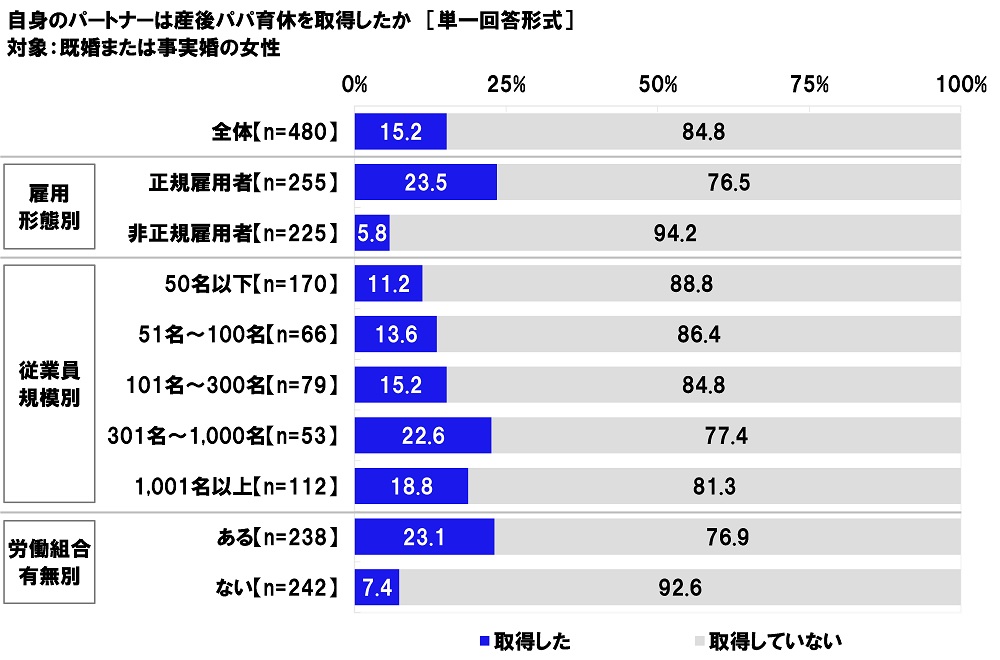

- 「自身のパートナーは産後パパ育休を取得した」既婚または事実婚の女性の15.2%

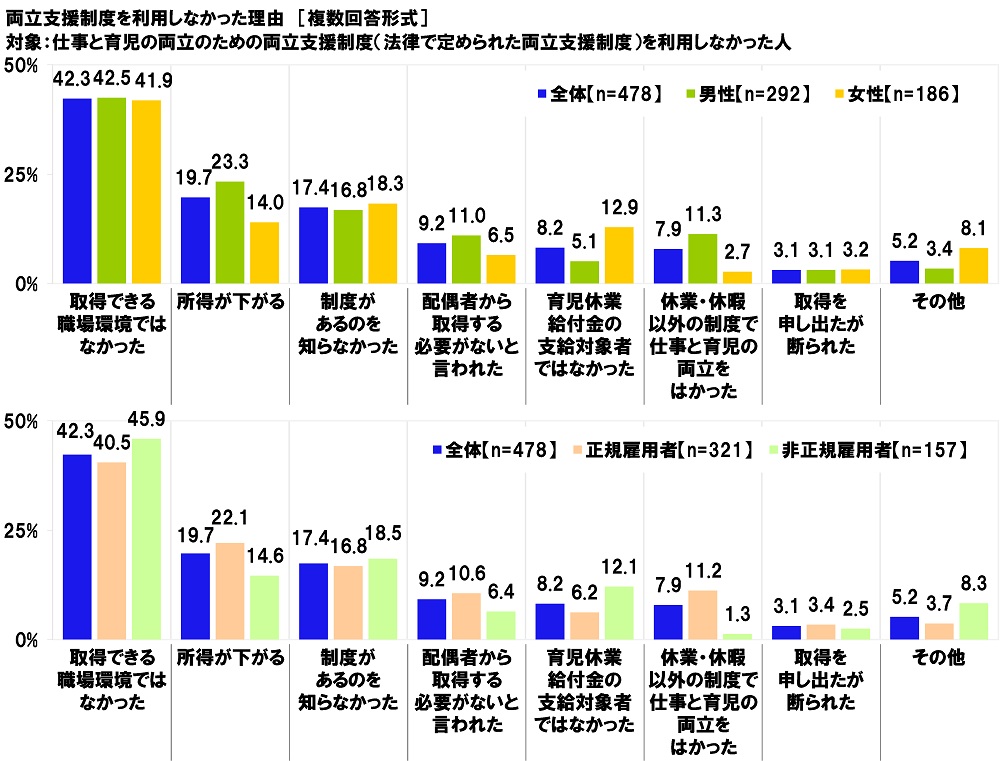

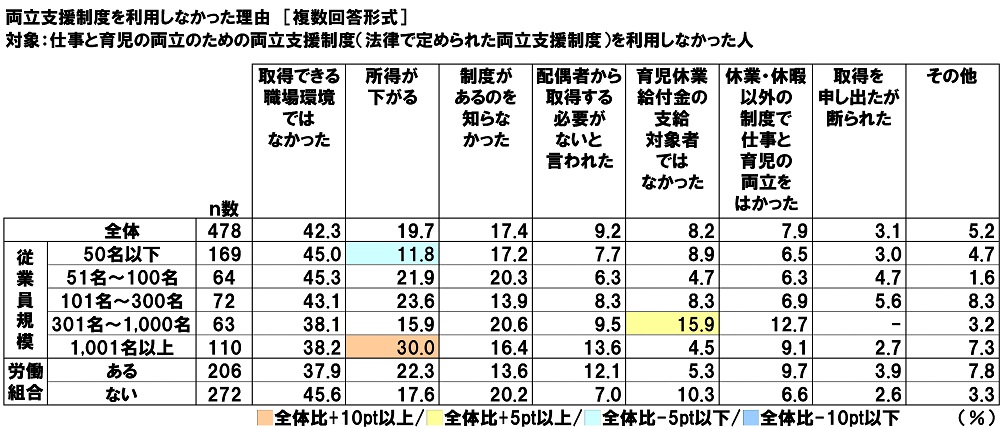

- 仕事と育児の両立のための両立支援制度を利用しなかった理由

1位「利用できる職場環境ではなかった」2位「所得が下がる」3位「制度があるのを知らなかった」 - 両立支援制度を利用できる職場環境ではなかったと思った理由

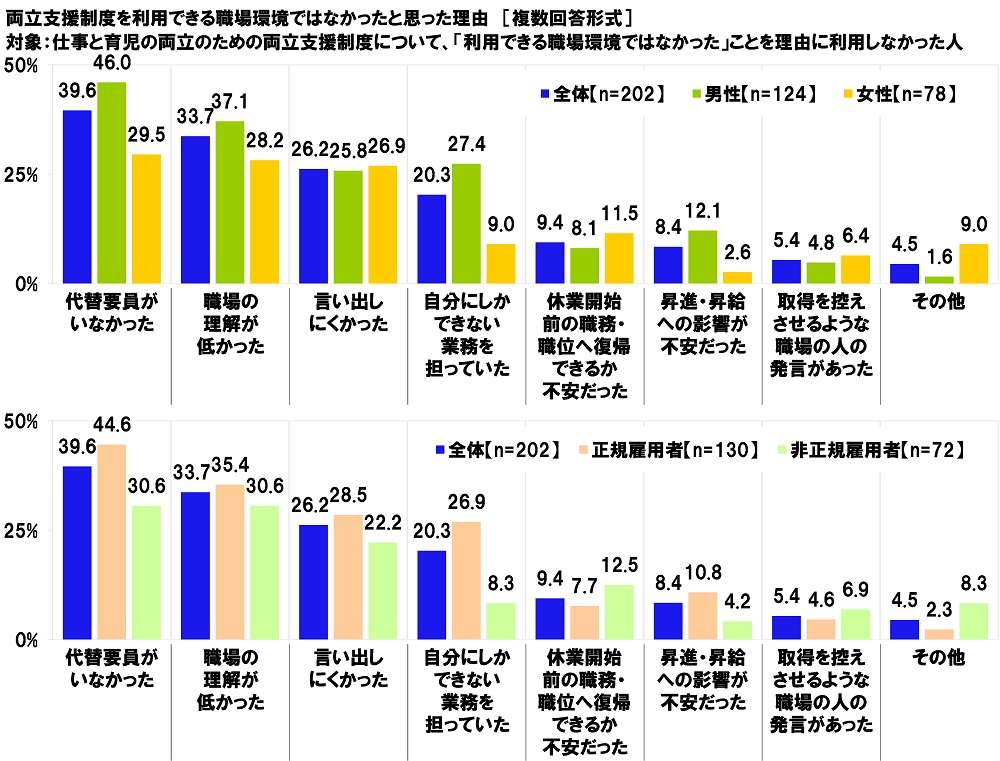

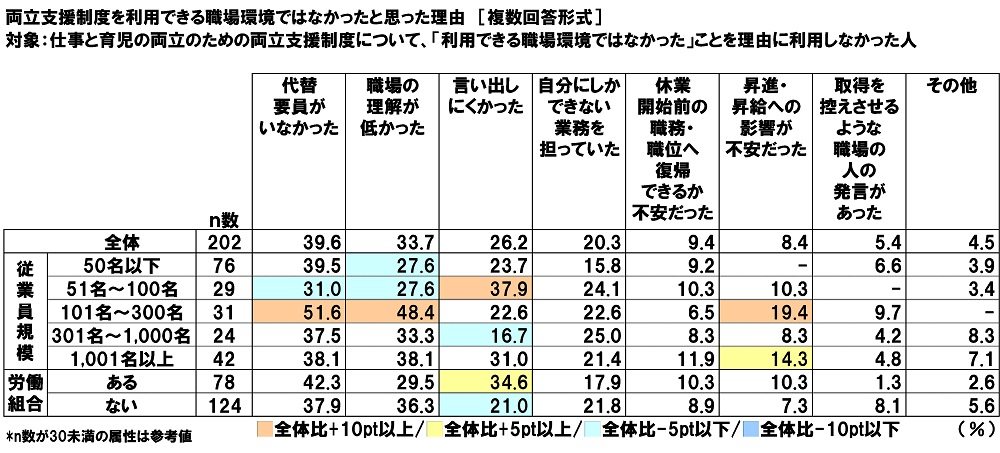

1位「代替要員がいなかった」2位「職場の理解が低かった」3位「言い出しにくかった」

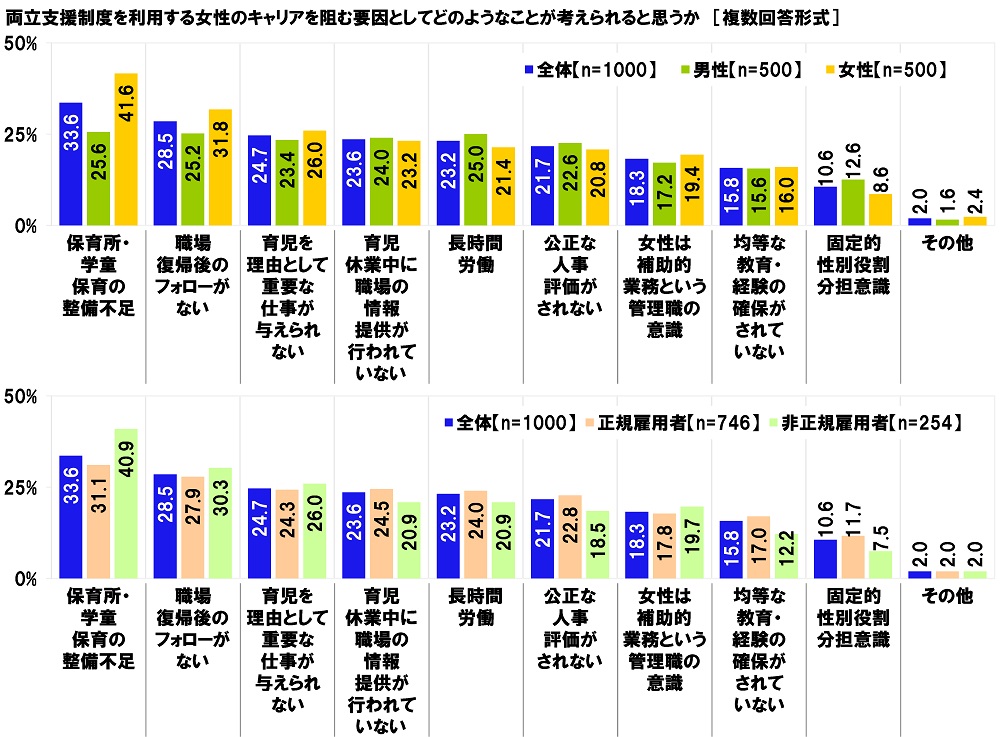

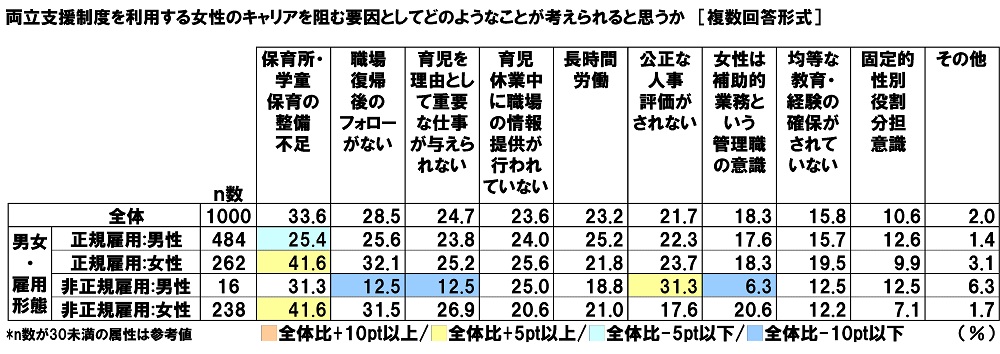

- 両立支援制度を利用する女性のキャリアを阻む要因として考えられること

1位「保育所・学童保育の整備不足」2位「職場復帰後のフォローがない」3位「育児を理由として重要な仕事が与えられない」4位「育児休業中に職場の情報提供が行われていない」

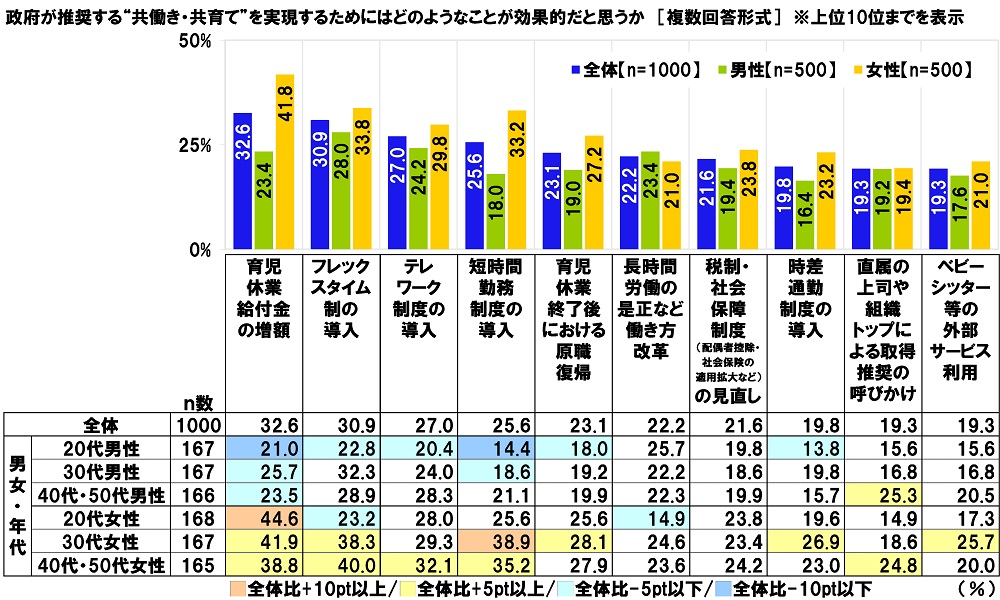

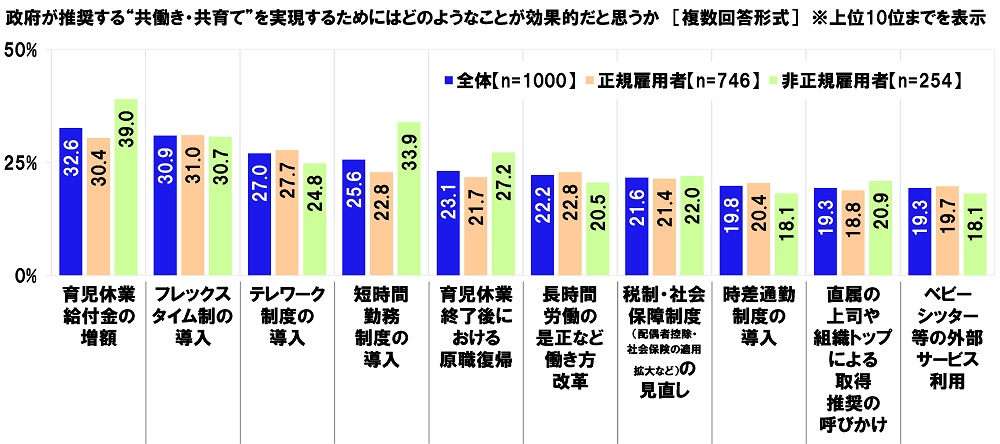

- 政府が推奨する“共働き・共育て”を実現するために効果的だと思うこと

1位「育児休業給付金の増額」2位「フレックスタイム制の導入」3位「テレワーク制度の導入」

30代女性では「短時間勤務制度の導入」が高い傾向

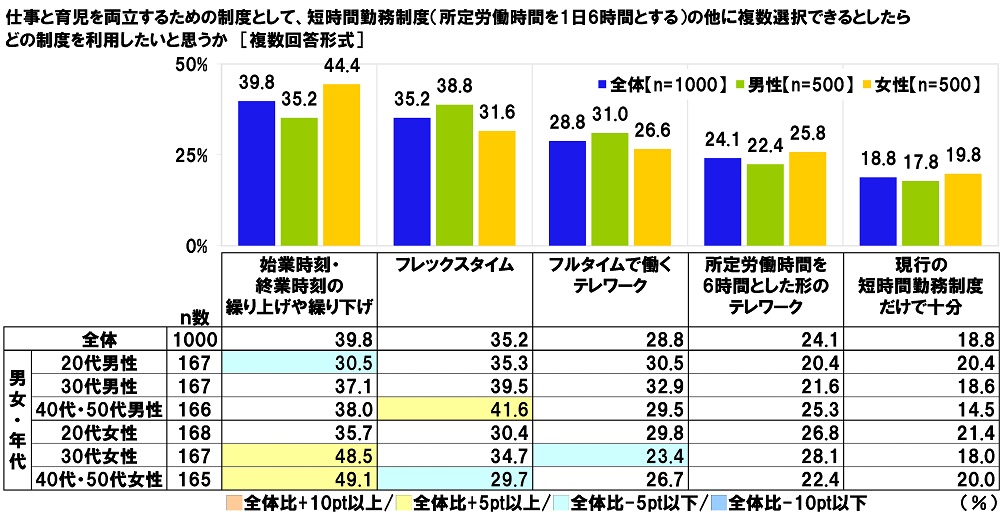

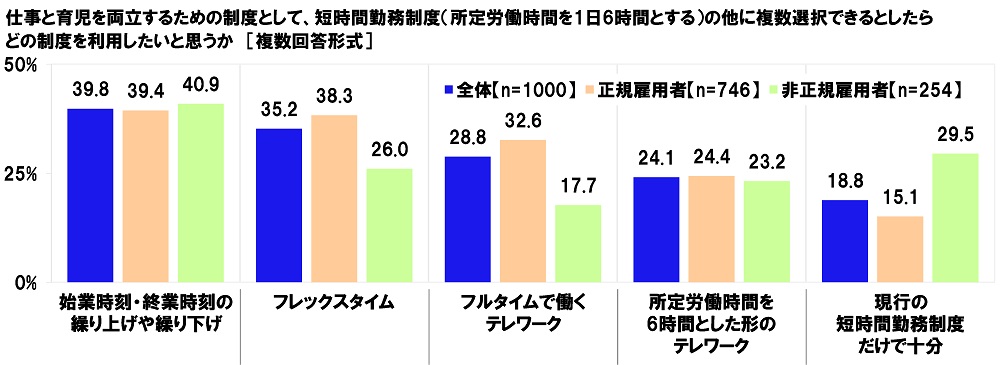

- 仕事と育児を両立するための制度として、短時間勤務制度の他に利用したいと思う制度

「始業時刻・終業時刻の繰り上げや繰り下げ」39.8%、「フレックスタイム」35.2%、「フルタイムで働くテレワーク」28.8%、「所定労働時間を6時間とした形のテレワーク」24.1% - 「仕事と育児を両立するための制度は現行の短時間勤務制度だけで十分」

正規雇用者では15.1%にとどまる

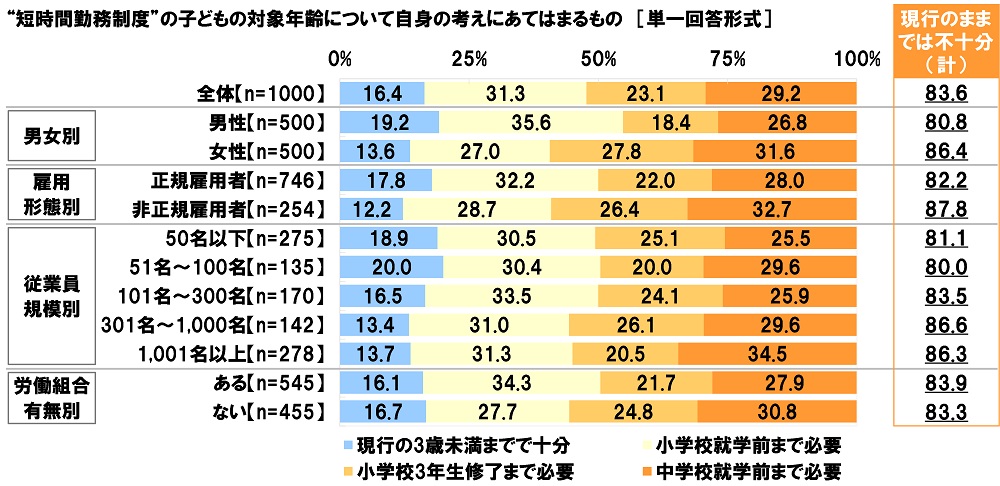

- “短時間勤務制度”の子どもの対象年齢についての考え 「現行のままでは不十分」83.6%

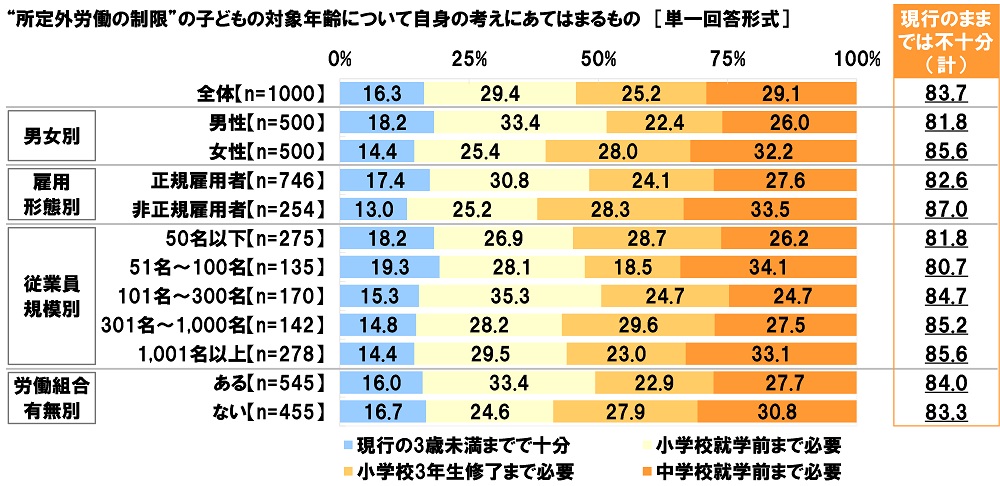

- “所定外労働の制限”の子どもの対象年齢についての考え 「現行のままでは不十分」83.7%

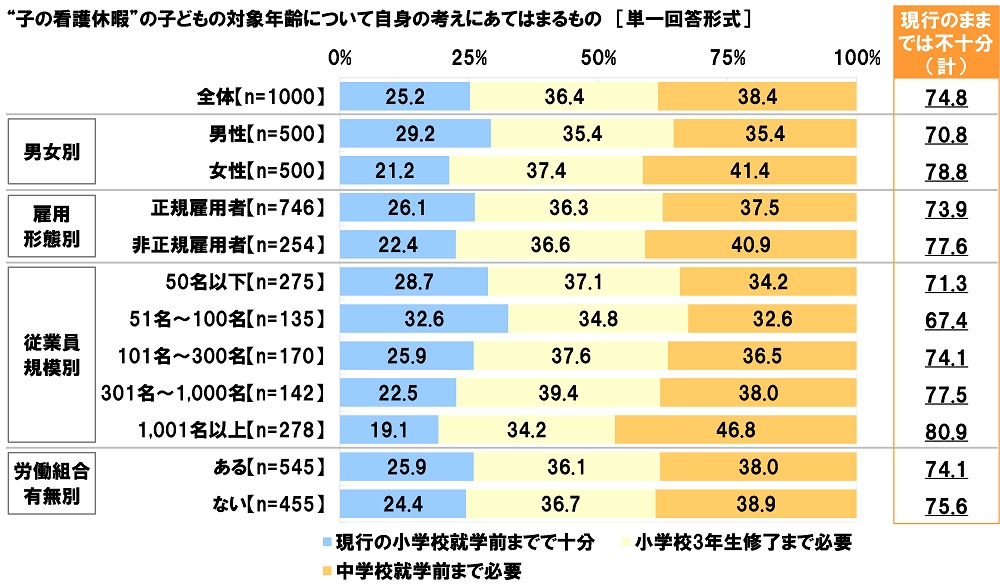

- “子の看護休暇”の子どもの対象年齢についての考え 「現行のままでは不十分」74.8%

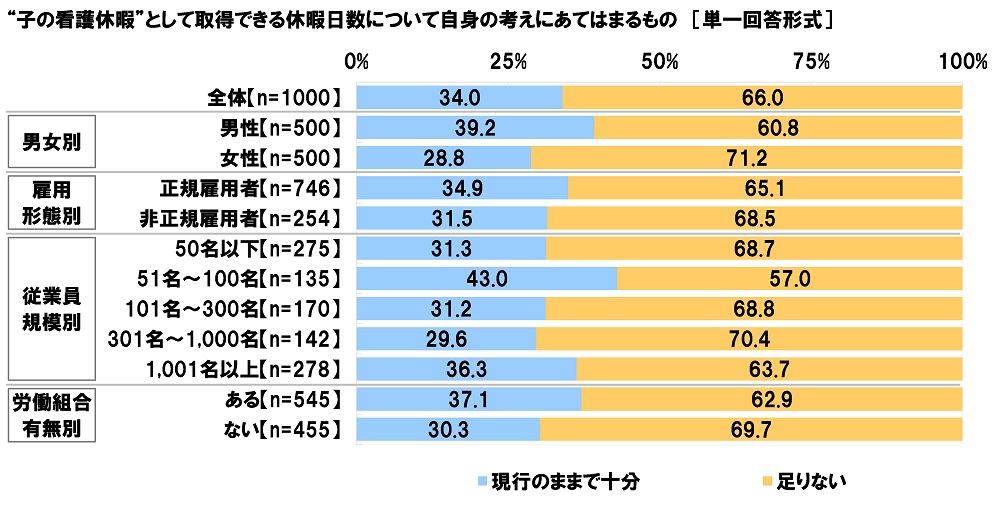

- “子の看護休暇”として取得できる休暇日数についての考え 「現行のままでは足りない」66.0%

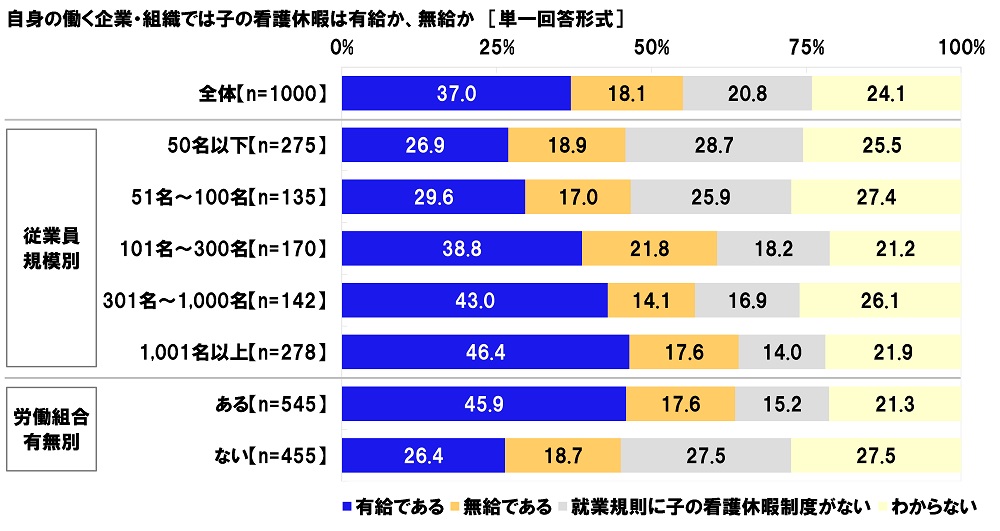

- 自身の働く企業・組織における子の看護休暇制度の実態

「有給である」37.0%、「無給である」18.1%、「就業規則に子の看護休暇制度がない」20.8%

日本労働組合総連合会

| プレスリリース種別 | 調査レポート |

|---|---|

| 情報ジャンル |

|

| 地域情報 |

|

| 検索キーワード |

|

新着プレスリリース

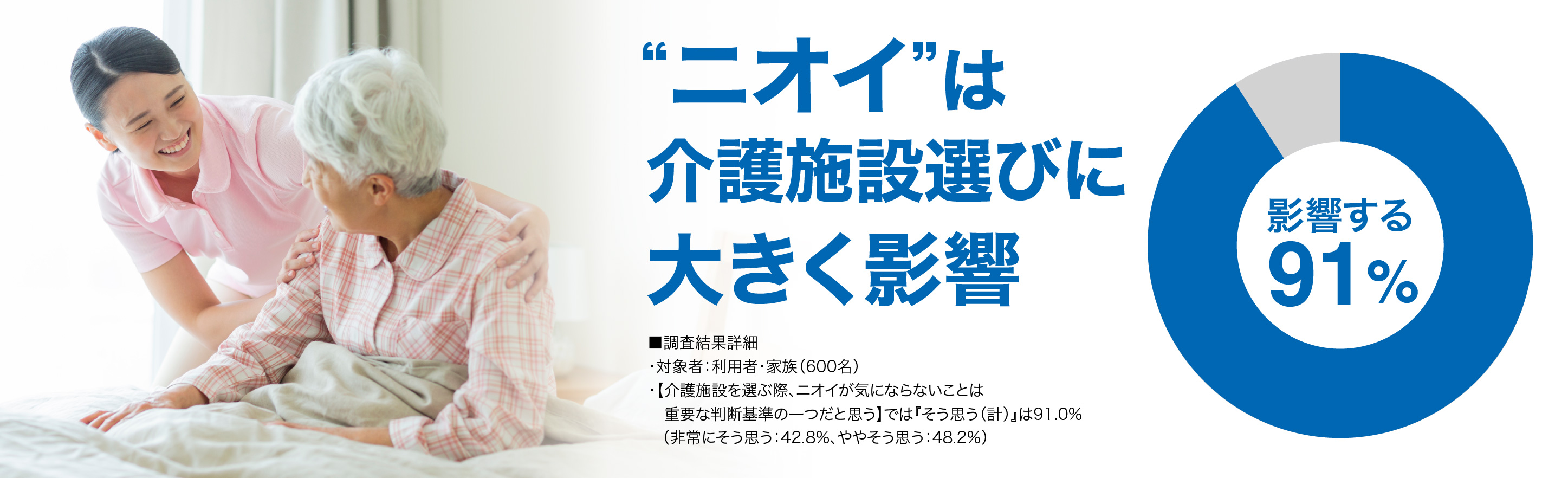

パナソニック株式会社調べ 「介護施設を選ぶ際、ニオイが気にならないことは重要な判断基準の一つだと思う」介護施設利用者・家族の91%

パナソニック株式会社 空質空調社

2025年08月06日 10時23分

ホンダアクセス調べ 「今年の夏、家族で長距離ドライブをしたい」66%、20代・30代女性では75%

株式会社ホンダアクセス

2025年08月05日 11時18分

ソニー生命調べ 高校生が将来なりたい職業 男子・女子ともに1位は「公務員」

ソニ-生命保険株式会社

2025年07月31日 15時38分

ジブラルタ生命調べ 子どもの頃に嫌いだった教科 男性では1位「国語」2位「保健・体育」、女性では1位「保健・体育」2位「算数・数学」

ジブラルタ生命保険株式会社

2025年07月10日 14時23分

スカパーJSAT調べ どのようにして世の中の情報の真偽を判断している? 1位「ネット検索で複数の情報を確認」2位「自分が信頼しているメディアで確認」3位「自分の直感で判断」

スカパーJSAT株式会社

2025年06月26日 13時17分

ホンダアクセス調べ 中古車選びの際におこなった現車確認でチェックしたポイント 1位「ボディーの状態」 2位「内装の状態」 男性では「エンジン始動時の動作・異音の有無」が高い傾向

株式会社ホンダアクセス

2025年06月26日 11時23分

タニタ調べ 「自分の運動機能に自信がない」中高年の5割半 70代の5割半が「自分の運動機能に自信がある」と回答

株式会社タニタ

2025年06月24日 11時08分

連合調べ 子ども・子育て支援について気がかりなこと 1位「いじめや不登校などの問題が起きたときにどのような支援があるかわからない」

日本労働組合総連合会

2025年05月15日 11時01分

PGF生命調べ 自分の若いころと比べて今の若い世代の人たちを“うらやましいな”と思うこと 1位「スマホ・携帯電話がある」 女性では「子育て支援が手厚い」が5位

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社

2025年05月13日 10時43分

ソニー生命調べ 目標にしたい先輩のイメージに合う男性有名人 男性回答1位「大谷翔平さん」、女性回答1位「櫻井翔さん」

ソニ-生命保険株式会社

2025年04月15日 15時35分

ソニー損保調べ はじめてのマイカーに選んだ車 1位「アクア」2位「タント」3位「ワゴンR」 男性回答1位「アクア」、女性回答1位「タント」

ソニー損害保険株式会社

2025年03月31日 12時42分

ホンダアクセス調べ 「クルマのカスタマイズをDIYでしたことがある」56%、2022年調査から15ポイント上昇

株式会社ホンダアクセス

2025年03月28日 13時38分

SMBCコンシューマーファイナンス調べ 「金銭感覚が異なる人とは夫婦になりたくない」56.0% 夫婦になる人と同じ金銭感覚でありたいと思うもの 1位「食事」2位「娯楽・交際」3位「趣味」

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

2025年03月27日 15時30分

スカパーJSAT調べ 「これまでにUFOを見たことがある」13%、遭遇率は北海道・東北で高く、九州・沖縄で低い結果に

スカパーJSAT株式会社

2025年03月27日 11時56分

マルハニチロ調べ 回転寿司店で最もよく食べるネタ 1位「サーモン」2位「マグロ(赤身)」3位「ハマチ・ブリ」

マルハニチロ株式会社

2025年03月25日 13時05分