[調査結果]

≪「働き方改革」で導入された労働時間ルールの認知状況について≫

- 2019年施行の働き方改革関連法で定められた労働時間等に関するルールの理解率

「時間外労働(残業)の上限規制」68.9%、「年次有給休暇5日取得の義務化」76.4%、「勤務間インターバル制度の導入促進」38.4% - 勤め先に労働組合がある人のほうが労働時間等に関するルールの理解率が高い傾向

15歳以上の正社員・正職員、契約社員・嘱託社員、派遣社員の形態で働く人1,000名(全回答者)に、働き方改革関連法で定められたルールについて質問しました。

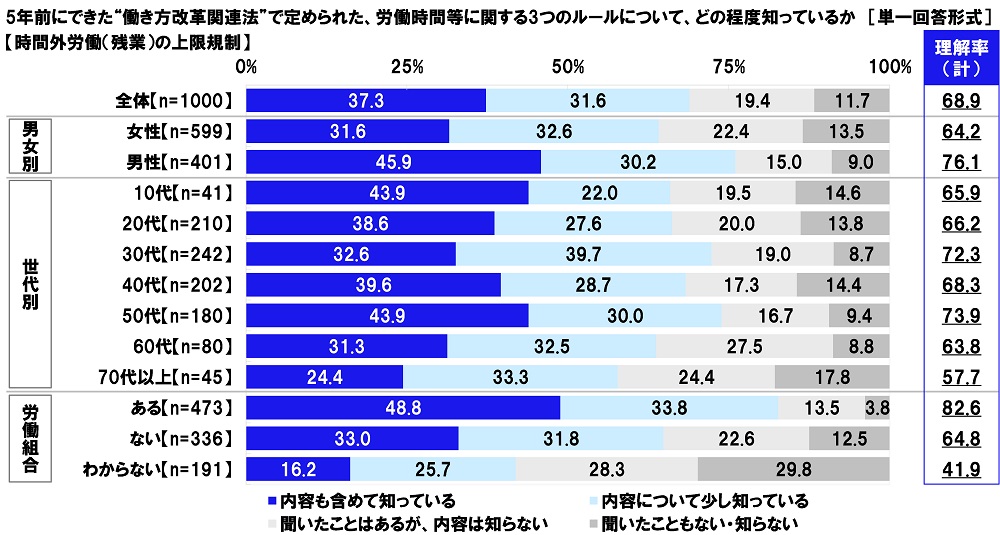

まず、全回答者(1,000名)に、5年前にできた“働き方改革関連法”で定められた、労働時間等に関する3つのルールについて、どの程度知っているか聞いたところ、【時間外労働(残業)の上限規制】では「内容も含めて知っている」が37.3%、「内容について少し知っている」が31.6%となり、合計した『理解率(計)』は68.9%でした。他方、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が19.4%、「聞いたこともない・知らない」が11.7%と、3割超の人が内容を知らないという実態が浮き彫りになりました。

世代別にみると、『理解率(計)』は50代(73.9%)が最も高くなりました。

労働組合の有無でみると、『理解率(計)』は勤め先に労働組合がある人では82.6%と、勤め先に労働組合がない人(64.8%)と比べて17.8ポイント高くなりました。

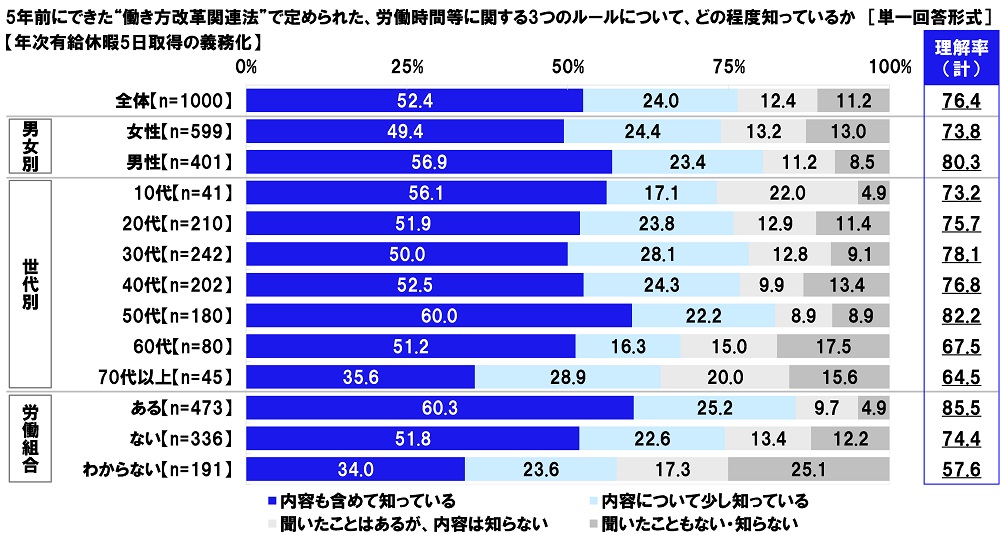

【年次有給休暇5日取得の義務化】では「内容も含めて知っている」が52.4%、「内容について少し知っている」が24.0%で合計した『理解率(計)』は76.4%となりました。一方で、「聞いたことはあるが、内容は知らない」は12.4%、「聞いたこともない・知らない」は11.2%となりました。

世代別にみると、『理解率(計)』は50代(82.2%)が特に高くなりました。

労働組合の有無でみると、『理解率(計)』は勤め先に労働組合がある人では85.5%と大多数の人が内容を理解していることがわかりました。

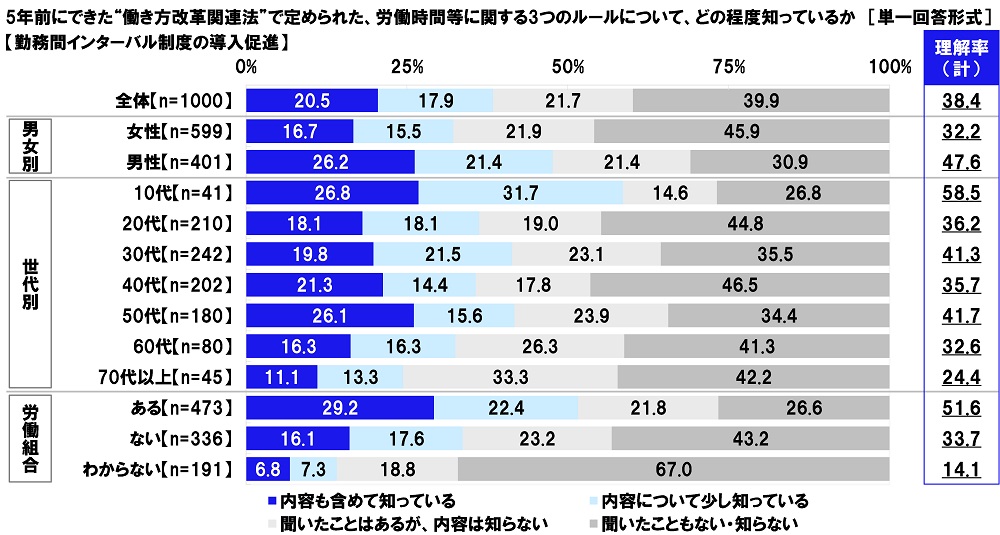

【勤務間インターバル制度の導入促進】では「内容も含めて知っている」が20.5%、「内容について少し知っている」が17.9%で合計した『理解率(計)』は38.4%にとどまり、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が21.7%、「聞いたこともない・知らない」が39.9%と、“時間外労働(残業)の上限規制”や“年次有給休暇5日取得の義務化”と比べて理解率が低い結果となりました。

世代別にみると、『理解率(計)』は10代(58.5%)が特に高くなりました。

労働組合の有無でみると、『理解率(計)』は勤め先に労働組合がある人では51.6%でした。

≪時間外労働の上限規制について≫

- 「職場で労働時間が管理されている」86.6%、「管理されていない」は[教育、学習支援業][公務]では20%超

どのように管理されている? 1位「勤怠管理システム等をつかって自動申告/自己申告する」

労働時間の管理について質問しました。

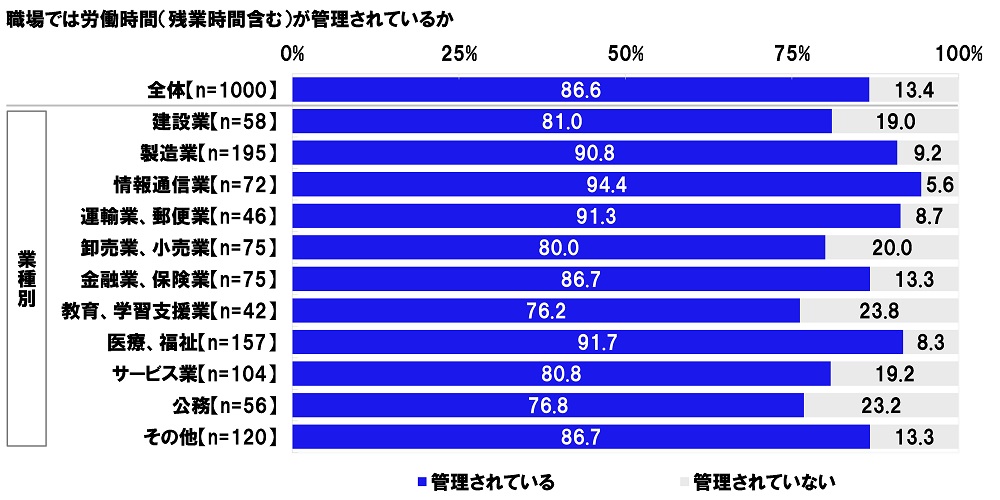

全回答者(1,000名)に、職場では労働時間(残業時間含む)が管理されているか聞いたところ、「管理されている」は86.6%、「管理されていない」は13.4%となりました。

業種別にみると、「管理されていない」と回答した人の割合は、[教育、学習支援業](23.8%)と[公務](23.2%)では2割を超えました。

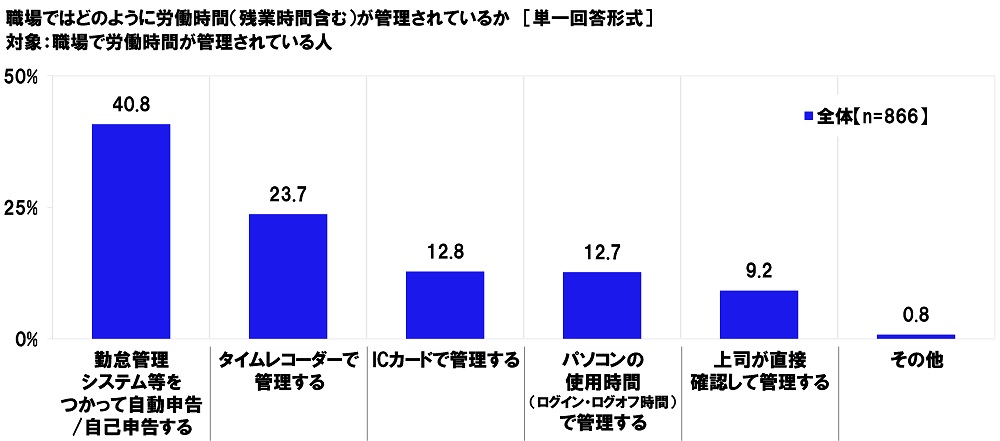

職場で労働時間が管理されている人(866名)に、どのように労働時間(残業時間含む)が管理されているか聞いたところ、「勤怠管理システム等をつかって自動申告/自己申告する」(40.8%)が最も高くなり、「タイムレコーダーで管理する」(23.7%)、「ICカードで管理する」(12.8%)、「パソコンの使用時間(ログイン・ログオフ時間)で管理する」(12.7%)、「上司が直接確認して管理する」(9.2%)と続きました。

- 業務に関連した準備・後始末などに費やす時間が労働時間にならない割合は?

「着用が義務付けられた制服などに着替える時間」では34.4%、

「業務を始めるにあたって必要な機材を準備する時間や朝礼の時間」では26.1%、

「業務終了後に業務に関連した後始末(清掃など)を行う時間」では22.8%、

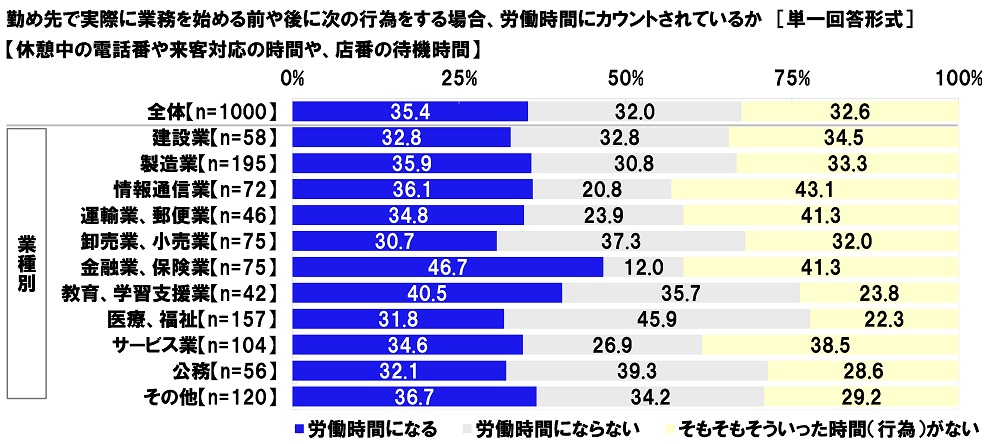

「休憩中の電話番や来客対応の時間や、店番の待機時間」では32.0%、

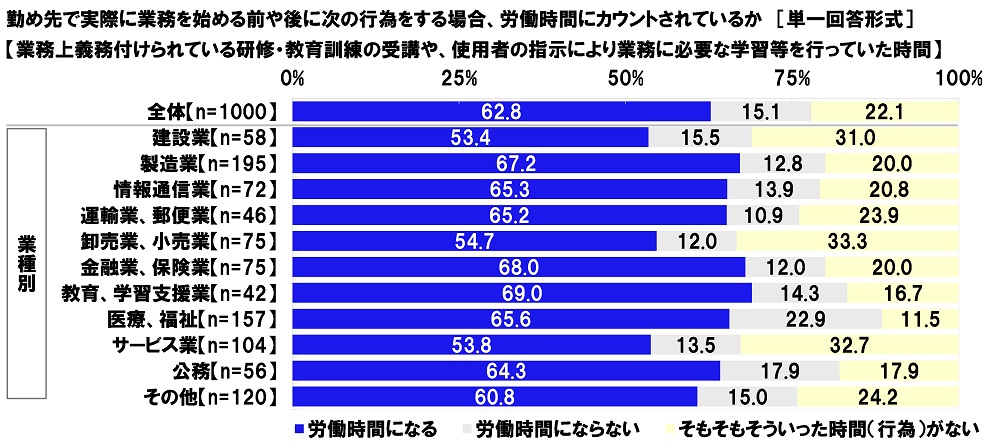

「業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」では15.1%が“労働時間にならない”と回答

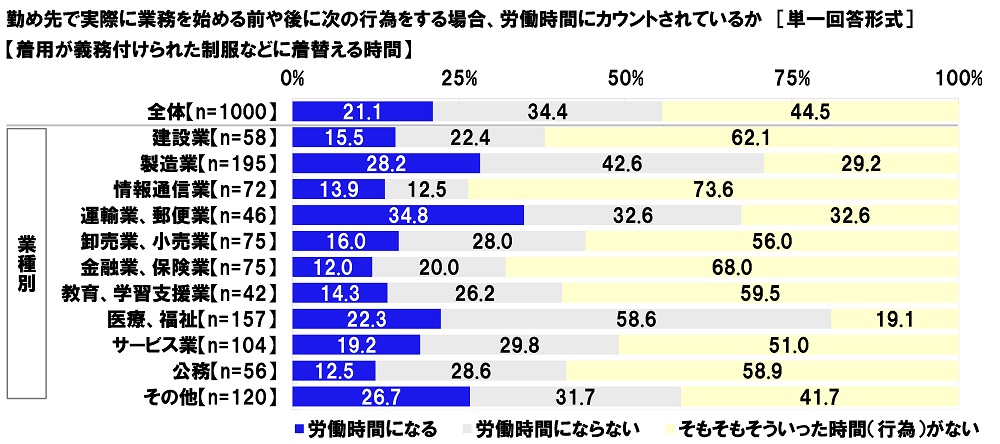

また、全回答者(1,000名)に、勤め先で実際に業務を始める前や後にする行為について、労働時間にカウントされているか聞いたところ、【着用が義務付けられた制服などに着替える時間】では「労働時間になる」は21.1%、「労働時間にならない」は34.4%となりました。

業種別にみると、「労働時間にならない」と回答した人の割合は、[医療、福祉](58.6%)では半数を超えました。

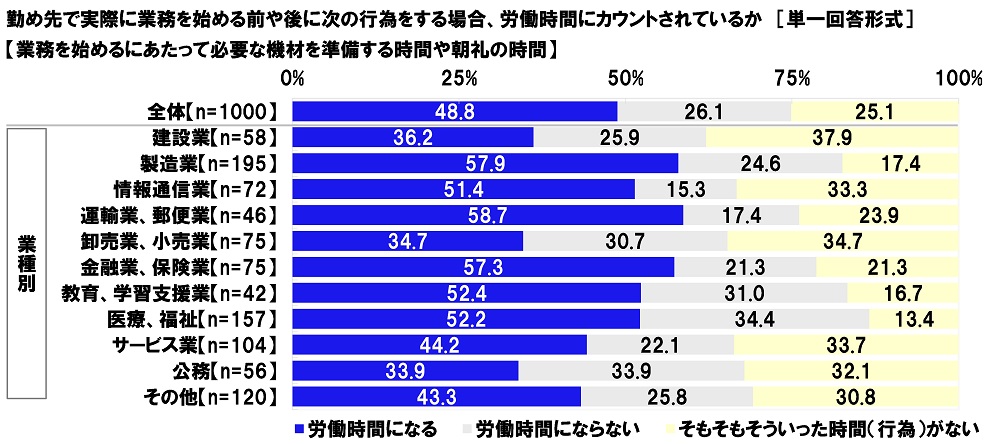

【業務を始めるにあたって必要な機材を準備する時間や朝礼の時間】では「労働時間になる」は48.8%、「労働時間にならない」は26.1%となりました。

業種別にみると、「労働時間にならない」と回答した人の割合は、[医療、福祉](34.4%)が最も高くなり、[公務](33.9%)、[教育、学習支援業](31.0%)が続きました。

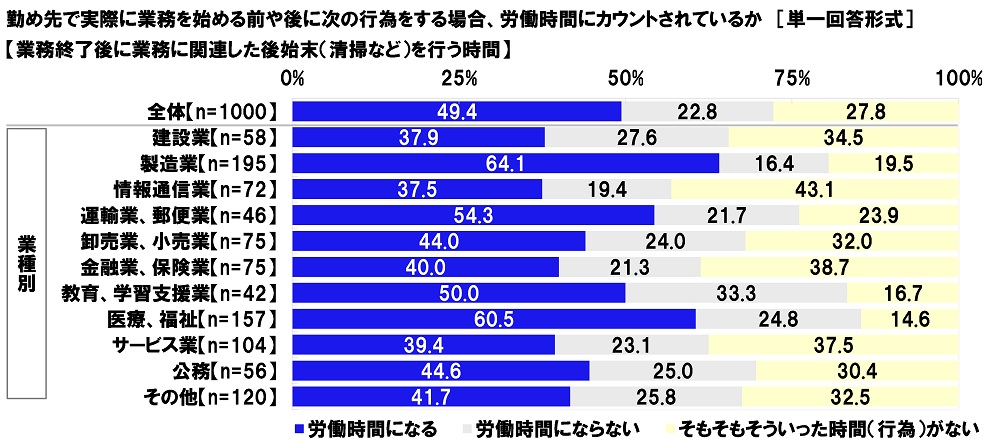

【業務終了後に業務に関連した後始末(清掃など)を行う時間】では「労働時間になる」は49.4%、「労働時間にならない」は22.8%となりました。

業種別にみると、「労働時間にならない」と回答した人の割合は、[教育、学習支援業](33.3%)が特に高くなりました。

【休憩中の電話番や来客対応の時間や、店番の待機時間】では「労働時間になる」は35.4%、「労働時間にならない」は32.0%となりました。

業種別にみると、「労働時間にならない」と回答した人の割合は、[医療、福祉](45.9%)が特に高くなりました。

【業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間】では「労働時間になる」は62.8%、「労働時間にならない」は15.1%となりました。

業種別にみると、「労働時間にならない」と回答した人の割合は、[医療、福祉](22.9%)が特に高くなりました。

- 「会社が労働者に残業を命じるためには36協定の締結が必要であること」の認知率は49.2%、

認知率は2017年調査から下降傾向

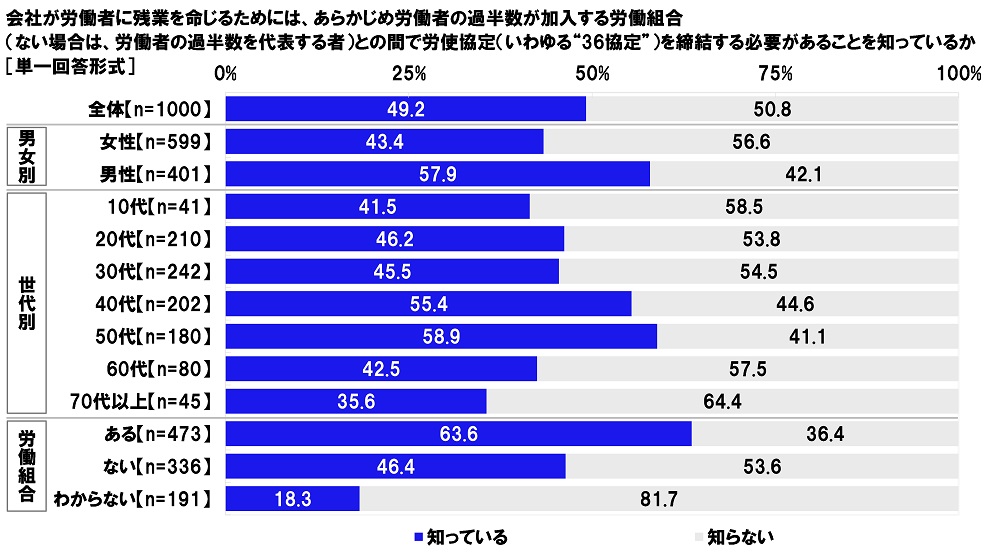

次に、労使協定である“36協定”について質問しました。

全回答者(1,000名)に、会社が労働者に残業を命じるためには、あらかじめ労働者の過半数が加入する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定(いわゆる“36協定”)を締結する必要があることを知っているか聞いたところ、「知っている」は49.2%、「知らない」は50.8%となりました。

世代別にみると、「知っている」と回答した人の割合は、40代(55.4%)と50代(58.9%)では半数を超えました。

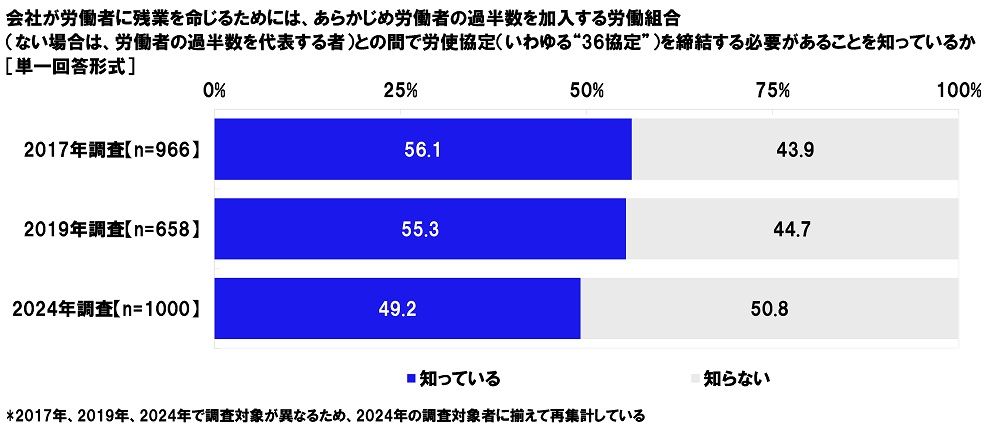

過去の調査結果と比較すると、「知っている」と回答した人の割合は、2017年56.1%→2019年55.3%→2024年49.2%と下降傾向がみられました。

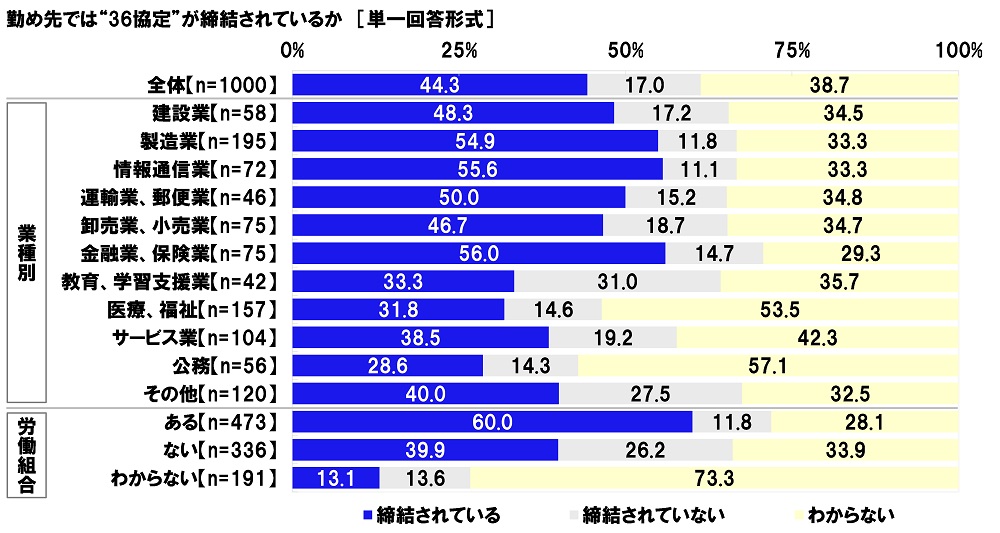

- 「勤め先で“36協定”が締結されている」44.3%、前回調査から大幅に下降

「締結されていない」「わからない」はともに上昇し半数超に

また、勤め先では“36協定”が締結されているか聞いたところ、「締結されている」は44.3%、「締結されていない」は17.0%、「わからない」は38.7%となりました。

業種別にみると、「締結されていない」と回答した人の割合は、[教育、学習支援業](31.0%)が特に高くなりました。

労働組合の有無でみると、「締結されている」と回答した人の割合は、勤め先に労働組合がある人では60.0%となった一方、勤め先に労働組合がない人では39.9%にとどまりました。

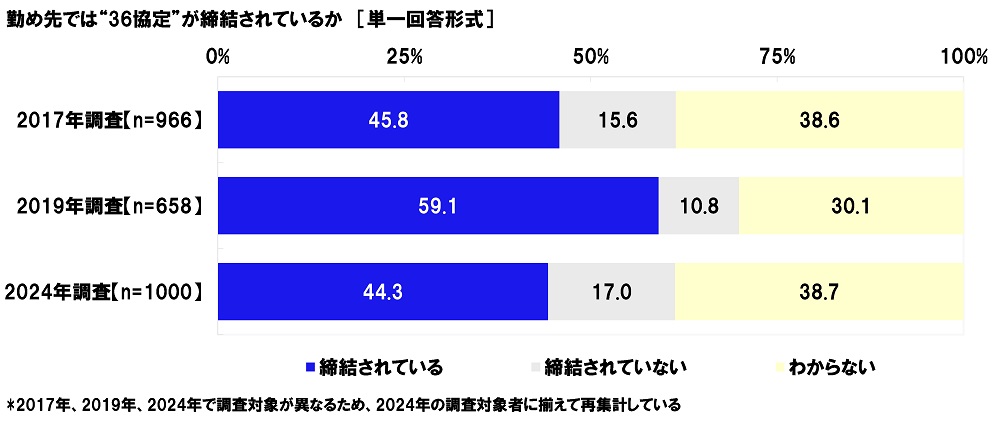

過去の調査結果と比較すると、「締結されている」と回答した人の割合は、2017年45.8%→2019年59.1%→2024年44.3%と、2017年調査の水準に戻る結果となりました。

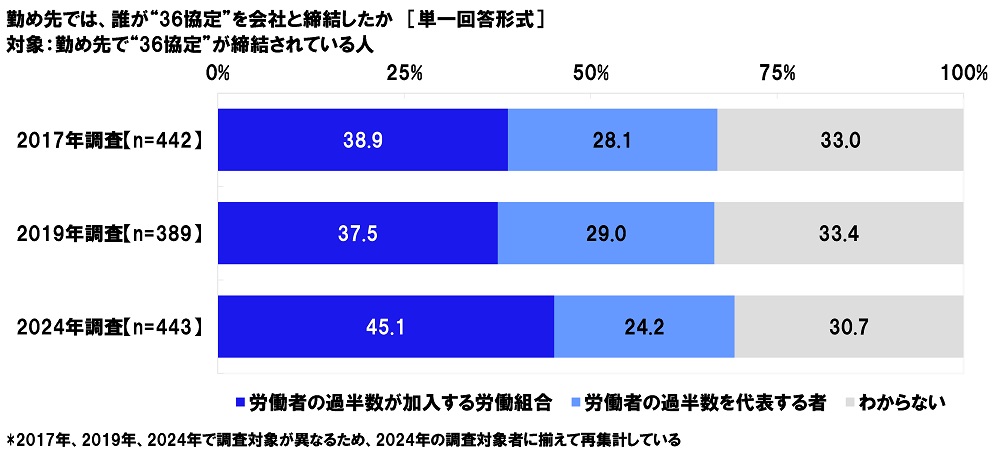

- 会社との“36協定”締結当事者 「労働者の過半数が加入する労働組合」45.1%

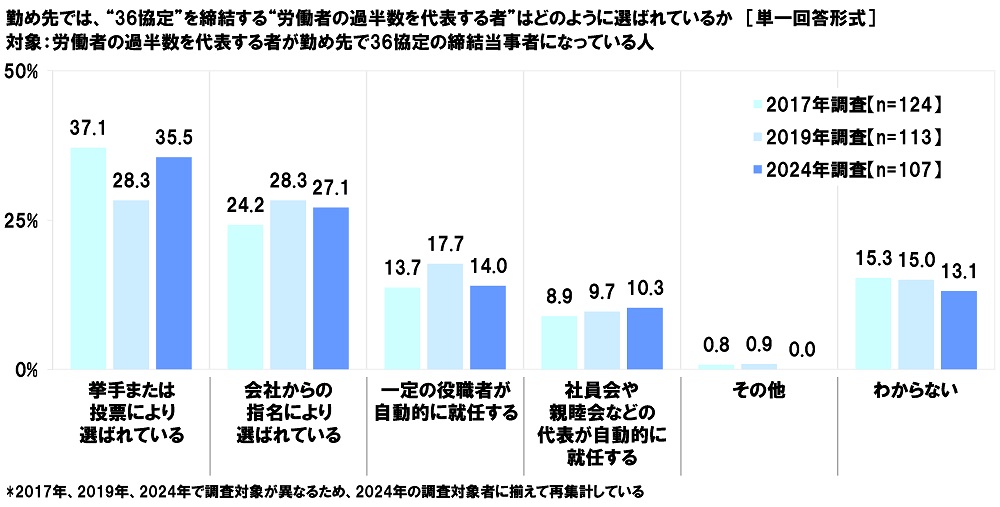

- 過半数代表者の選出方法 最多は「挙手または投票」、一方「会社からの指名」「一定の役職者が自動的に就任」「社員会や親睦会などの代表が自動的に就任」といった不適切な方法が取られているケースが5割超

勤め先で“36協定”が締結されている人(443名)に、勤め先では、誰が“36協定”を会社と締結したか聞いたところ、「労働者の過半数が加入する労働組合」は45.1%、「労働者の過半数を代表する者」は24.2%、「わからない」は30.7%となりました。

過去の調査結果と比較すると、「労働者の過半数が加入する労働組合」と回答した人の割合は、2017年38.9%→2019年37.5%→2024年45.1%と、直近5年間で7.6ポイント上昇しました。

労働者の過半数を代表する者が勤め先で36協定の締結当事者になっている人(107名)に、勤め先では、“36協定”を締結する“労働者の過半数を代表する者”はどのように選ばれているか聞いたところ、適切な選出方法である「挙手または投票により選ばれている」(35.5%)が最も高くなった一方で、「会社からの指名により選ばれている」(27.1%)や「一定の役職者が自動的に就任する」(14.0%)、「社員会や親睦会などの代表が自動的に就任する」(10.3%)といった不適切な選出方法が5割超にのぼりました。

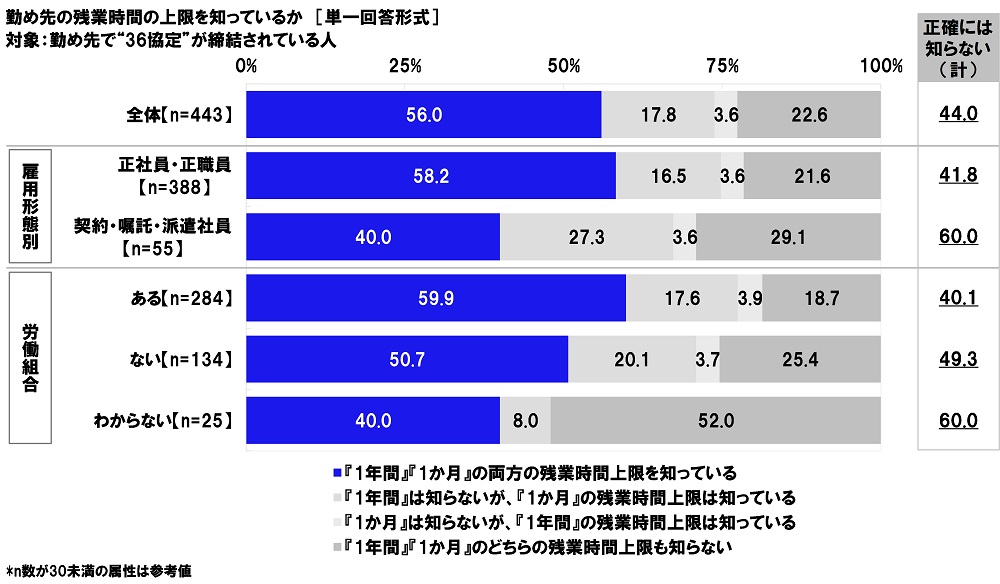

- 「勤め先の残業時間の上限について、『1年間』『1か月』の両方を知っている」56.0%

「正確には知らない」は44.0%

“36協定”では、職場ごとに『1年間』『1か月』単位で残業時間の上限を決める必要があります。

勤め先で“36協定”が締結されている人(443名)に、勤め先の残業時間の上限を知っているか聞いたところ、「『1年間』『1か月』の両方の残業時間上限を知っている」が56.0%でした。他方、「『1年間』は知らないが、『1か月』の残業時間上限は知っている」が17.8%、「『1か月』は知らないが、『1年間』の残業時間上限は知っている」が3.6%、「『1年間』『1か月』のどちらの残業時間上限も知らない」が22.6%で合計した『正確には知らない(計)』は44.0%となりました。

雇用形態別にみると、勤め先の残業時間の上限を正確には知らない人の割合は、契約・嘱託・派遣社員の形態で働く人では60.0%と、正社員・正職員の形態で働く人(41.8%)と比べて18.2ポイント高くなりました。

労働組合の有無でみると、勤め先の残業時間の上限を正確には知らない人の割合は、勤め先に労働組合がない人では49.3%と、勤め先に労働組合がある人(40.1%)と比べて9.2ポイント高くなりました。

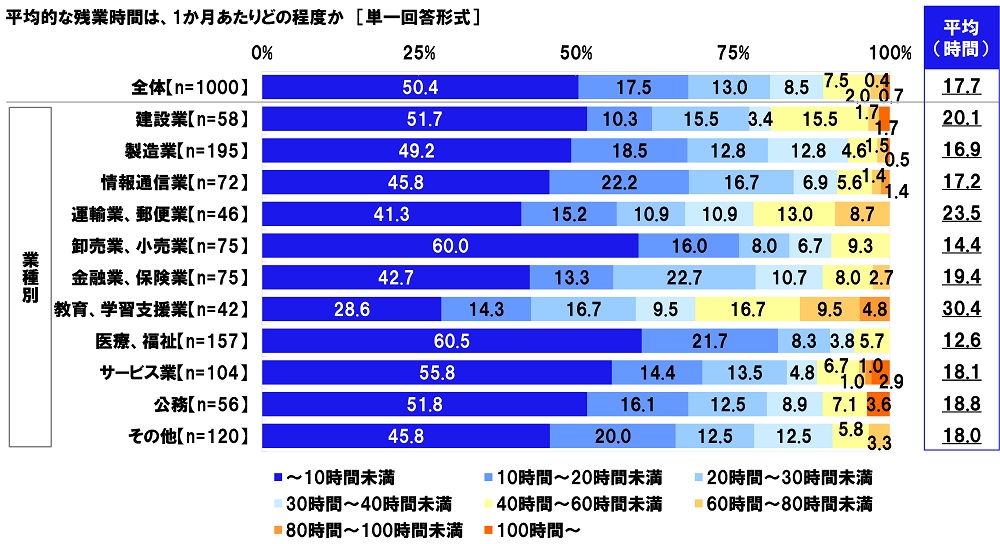

- 平均的な残業時間 1か月の平均は17.7時間、[教育、学習支援業]では30.4時間

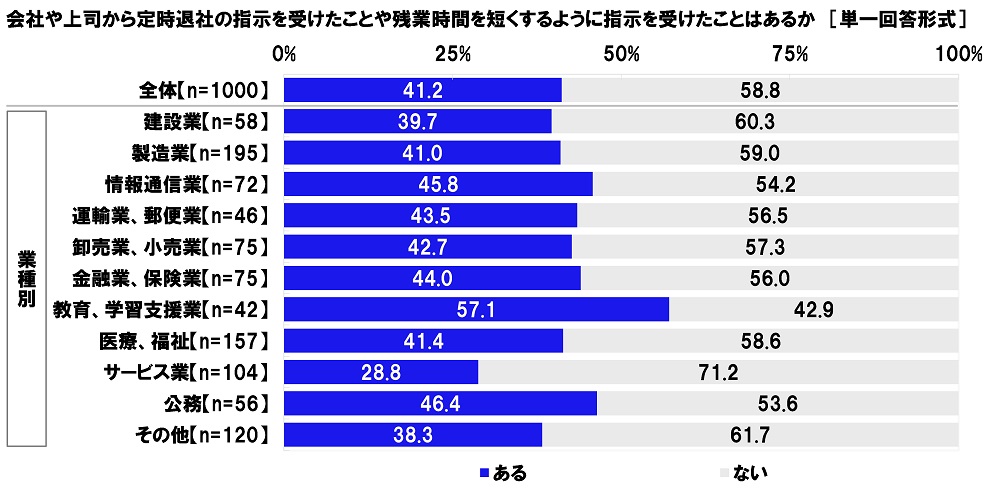

- 「会社や上司から定時退社の指示を受けたことや残業時間を短くするように指示を受けたことがない」58.8%、[サービス業]では71.2%

続いて、残業の状況について質問しました。

全回答者(1,000名)に、平均的な残業時間は、1か月あたりどの程度か聞いたところ、「~10時間未満」は50.4%、「10時間~20時間未満」は17.5%、「20時間~30時間未満」は13.0%、「30時間~40時間未満」は8.5%、「40時間~60時間未満」は7.5%、「60時間~80時間未満」は2.0%、「80時間~100時間未満」は0.4%、「100時間~」は0.7%となり、平均は17.7時間でした。

業種別にみると、平均は[教育、学習支援業](30.4時間)が最も長くなり、[運輸業、郵便業](23.5時間)、[建設業](20.1時間)が続きました。

会社や上司から定時退社の指示を受けたことや残業時間を短くするように指示を受けたことはあるか聞いたところ、「ある」は41.2%、「ない」は58.8%となりました。

業種別にみると、指示を受けたことがない人の割合は、[サービス業](71.2%)が突出して高くなり、[建設業](60.3%)、[製造業](59.0%)が続きました。

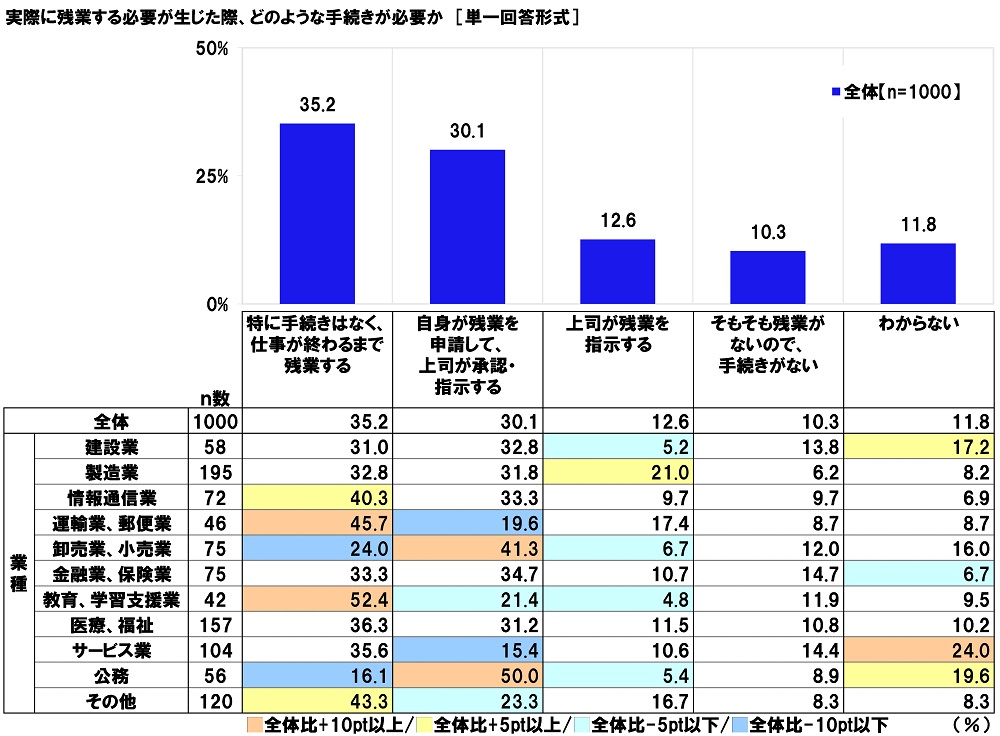

- 実際に残業する必要が生じた際に必要な手続き

「特に手続きはなく、仕事が終わるまで残業」35.2%、自身が残業を申請して、上司が承認・指示」30.1%

また、実際に残業する必要が生じた際、どのような手続きが必要か聞いたところ、「特に手続きはなく、仕事が終わるまで残業する」(35.2%)が最も高くなりました。個人の裁量や判断で残業をするか決めているケースが多いようです。次いで高くなったのは、「自身が残業を申請して、上司が承認・指示する」(30.1%)、「上司が残業を指示する」(12.6%)でした。

業種別にみると、[建設業]と[卸売業、小売業]、[金融業、保険業]、[公務]では「自身が残業を申請して、上司が承認・指示する」(順に32.8%、41.3%、34.7%、50.0%)が最も高くなりました。

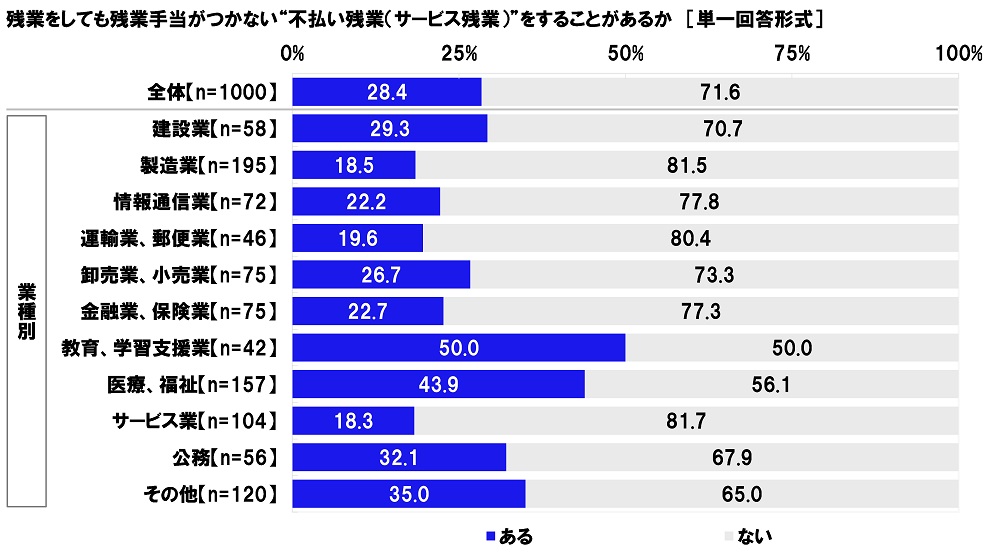

- 「“不払い残業(サービス残業)”をすることがある」28.4%、[教育、学習支援業]では50.0%

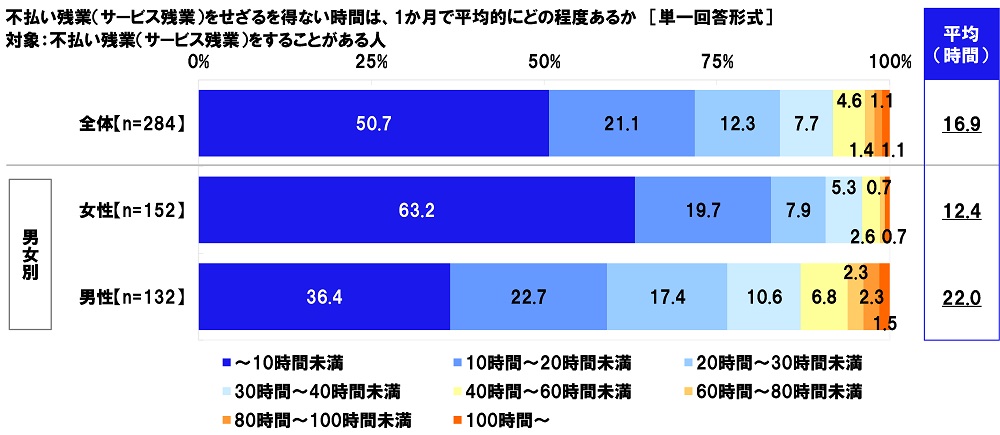

- 不払い残業(サービス残業)をせざるを得ない時間は1か月で平均的にどの程度ある? 平均は16.9時間

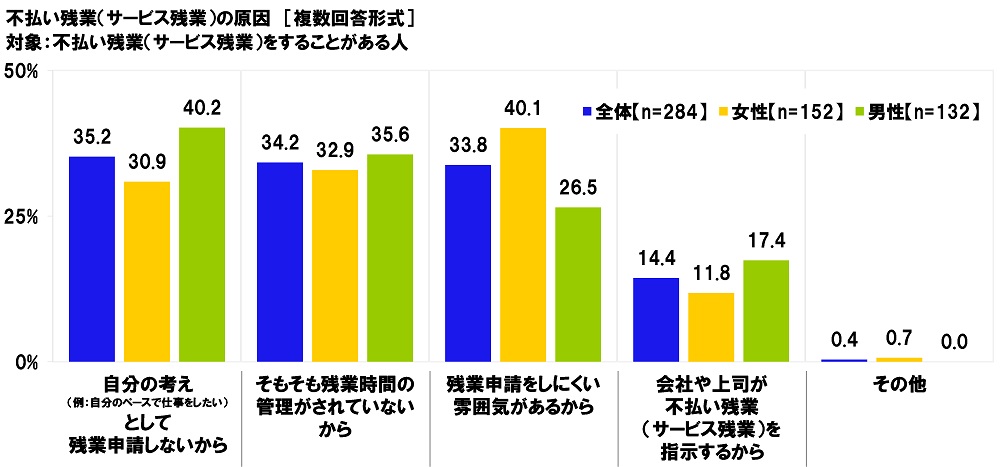

- 不払い残業(サービス残業)の原因

女性1位は「残業申請をしにくい雰囲気があるから」、男性1位は「自分の考えとして残業申請しないから」

サービス残業の実態について質問しました。

全回答者(1,000名)に、残業をしても残業手当がつかない“不払い残業(サービス残業)”をすることがあるか聞いたところ、「ある」は28.4%、「ない」は71.6%となりました。賃金支払いの対象となる残業をしたにもかかわらず、適切に賃金が支払われなかった経験がある人は少なくないようです。

業種別にみると、「ある」と回答した人の割合は、[教育、学習支援業](50.0%)と[医療、福祉](43.9%)が突出して高くなりました。

不払い残業(サービス残業)をすることがある人(284名)に、不払い残業(サービス残業)をせざるを得ない時間は、1か月で平均的にどの程度あるか聞いたところ、「~10時間未満」は50.7%、「10時間~20時間未満」は21.1%、「20時間~30時間未満」は12.3%、「30時間~40時間未満」は7.7%、「40時間~60時間未満」は4.6%、「60時間~80時間未満」は1.4%、「80時間~100時間未満」は1.1%、「100時間~」は1.1%となり、平均は16.9時間でした。

男女別にみると、平均は男性では22.0時間と、女性(12.4時間)と比べて9.6時間長くなりました。

また、不払い残業(サービス残業)の原因を聞いたところ、「自分の考え(例:自分のペースで仕事をしたい)として残業申請しないから」(35.2%)が最も高くなり、「そもそも残業時間の管理がされていないから」(34.2%)、「残業申請をしにくい雰囲気があるから」(33.8%)が続きました。

男女別にみると、女性では「残業申請をしにくい雰囲気があるから」(40.1%)、男性では「自分の考え(例:自分のペースで仕事をしたい)として残業申請しないから」(40.2%)が1位でした。

≪年次有給休暇の年5日取得義務化について≫

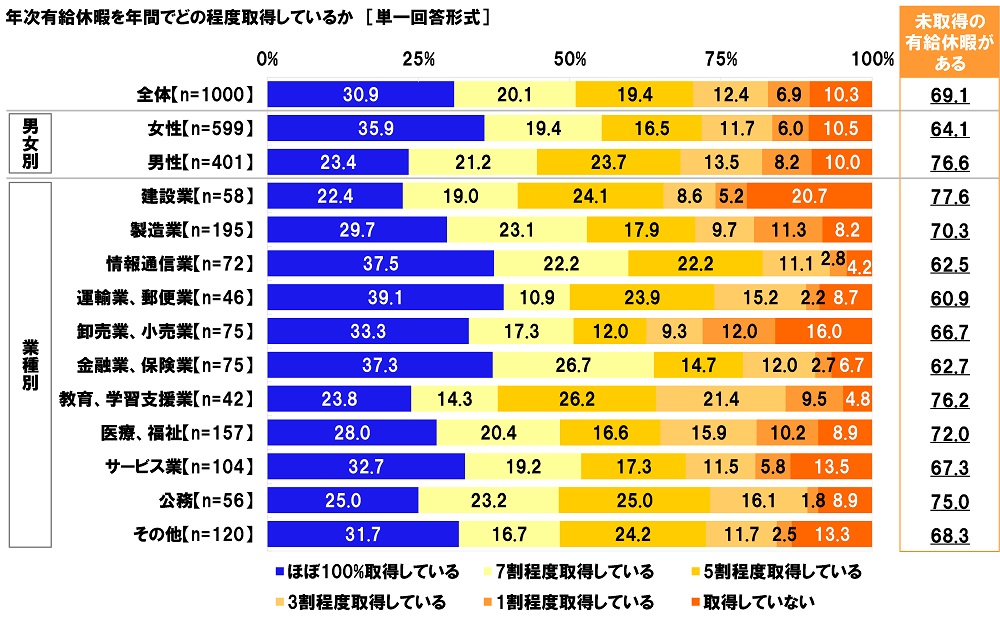

- 年次有給休暇の取得状況 「未取得の有給休暇がある」69.1%、[建設業]では77.6%

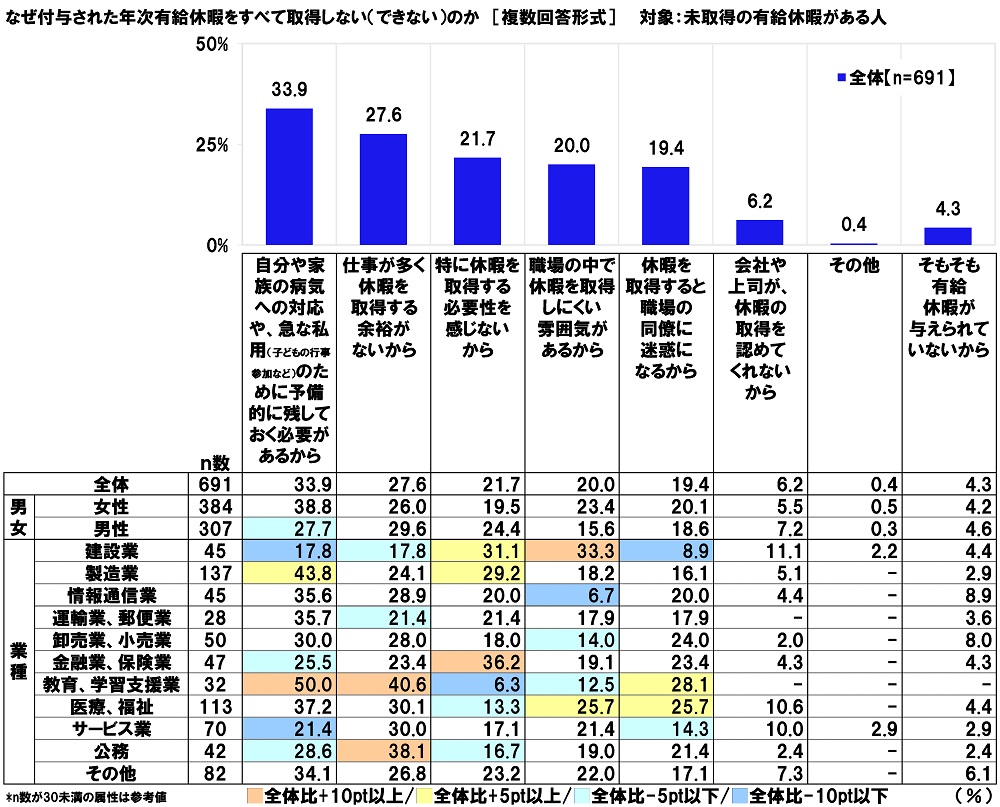

- 付与された年次有給休暇をすべて取得しない(できない)理由

1位「自分や家族の病気への対応や、急な私用のために予備的に残しておく必要があるから」

[サービス業]と[公務]では「仕事が多く休暇を取得する余裕がないから」が1位

全回答者(1,000名)に、年次有給休暇を年間でどの程度取得しているか聞いたところ、「ほぼ100%取得している」は30.9%となったのに対し、「7割程度取得している」が20.1%、「5割程度取得している」が19.4%、「3割程度取得している」が12.4%、「1割程度取得している」が6.9%、「取得していない」が10.3%で合計した『未取得の有給休暇がある』は69.1%でした。

男女別にみると、『未取得の有給休暇がある』と回答した人の割合は、男性では76.6%と、女性(64.1%)と比べて12.5ポイント高くなりました。

業種別にみると、『未取得の有給休暇がある』と回答した人の割合は、[建設業](77.6%)が最も高くなり、[教育、学習支援業](76.2%)、[公務](75.0%)が続きました。

未取得の有給休暇がある人(691名)に、なぜ付与された年次有給休暇をすべて取得しない(できない)のか聞いたところ、「自分や家族の病気への対応や、急な私用(子どもの行事参加など)のために予備的に残しておく必要があるから」(33.9%)が最も高くなりました。万が一のときのために、取得できる休暇を残している人が多いようです。次いで高くなったのは、「仕事が多く休暇を取得する余裕がないから」(27.6%)、「特に休暇を取得する必要性を感じないから」(21.7%)、「職場の中で休暇を取得しにくい雰囲気があるから」(20.0%)、「休暇を取得すると職場の同僚に迷惑になるから」(19.4%)でした。

男女別にみると、女性では「自分や家族の病気への対応や、急な私用(子どもの行事参加など)のために予備的に残しておく必要があるから」(38.8%)、男性では「仕事が多く休暇を取得する余裕がないから」(29.6%)が最も高くなりました。

業種別にみると、[建設業]では「職場の中で休暇を取得しにくい雰囲気があるから」(33.3%)、[金融業、保険業]では「特に休暇を取得する必要性を感じないから」(36.2%)、[サービス業]と[公務]では「仕事が多く休暇を取得する余裕がないから」(順に30.0%、38.1%)が最も高くなりました。

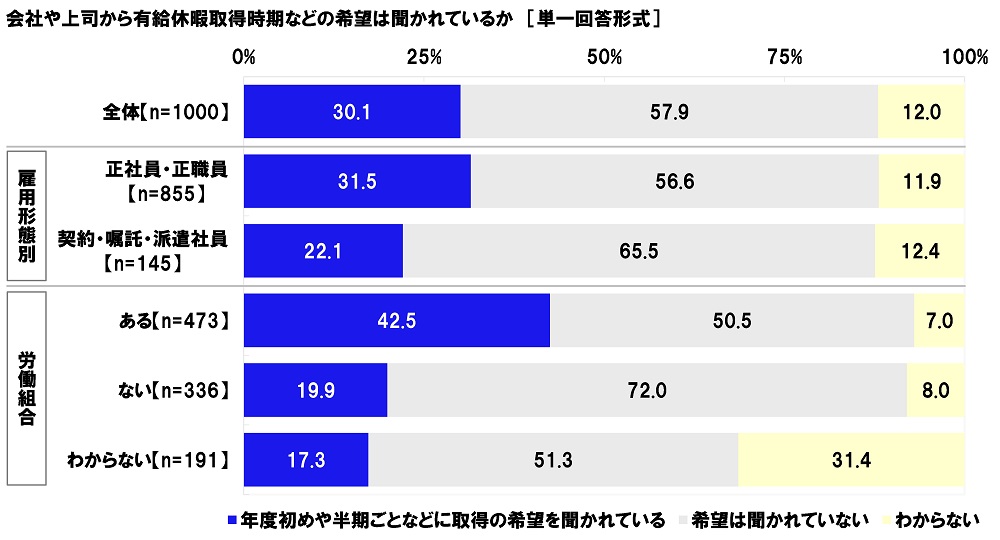

- 「会社や上司から有給休暇取得時期などの希望は聞かれていない」57.9%

全回答者(1,000名)に、会社や上司から有給休暇取得時期などの希望は聞かれているか聞いたところ、「年度初めや半期ごとなどに取得の希望を聞かれている」は30.1%、「希望は聞かれていない」は57.9%、「わからない」は12.0%となりました。2019年から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、うち年5日は会社が労働者の希望を聞いて取得させることが義務付けられましたが、そのルールが守られていないケースが多いようです。

雇用形態別にみると、「希望は聞かれていない」と回答した人の割合は、契約・嘱託・派遣社員の形態で働く人では65.5%と、正社員・正職員の形態で働く人(56.6%)と比べて8.9ポイント高くなりました。

労働組合の有無でみると、「希望は聞かれていない」と回答した人の割合は、勤め先に労働組合がない人では72.0%と特に高くなりました。

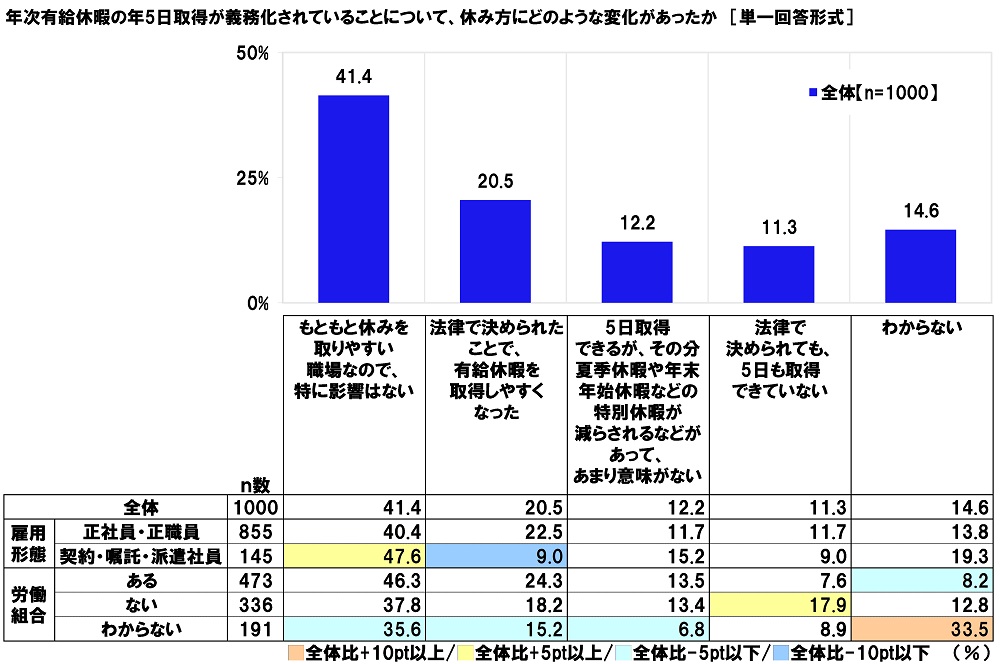

- 「年次有給休暇の年5日取得が義務化されて、有給休暇を取得しやすくなった」20.5%

「5日取得できるが、その分特別休暇が減らされるなどがあって、あまり意味がない」は12.2%、

「法律で決められても、5日も取得できていない」は11.3%

また、年次有給休暇の年5日取得が義務化されていることについて、休み方にどのような変化があったか聞いたところ、「もともと休みを取りやすい職場なので、特に影響はない」は41.4%、「法律で決められたことで、有給休暇を取得しやすくなった」は20.5%、「5日取得できるが、その分夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇が減らされるなどがあって、あまり意味がない」は12.2%、「法律で決められても、5日も取得できていない」は11.3%となりました。

雇用形態別にみると、契約・嘱託・派遣社員の形態で働く人では「法律で決められたことで、有給休暇を取得しやすくなった」が9.0%と、1割未満にとどまりました。

労働組合の有無でみると、勤め先に労働組合がない人では「法律で決められても、5日も取得できていない」が17.9%と、勤め先に労働組合がある人(7.6%)と比べて10.3ポイント高くなりました。

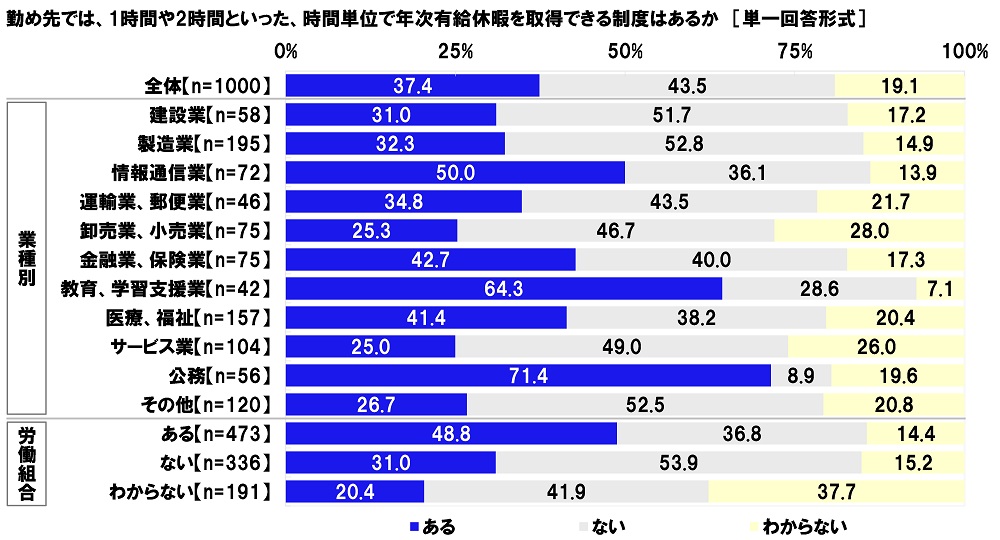

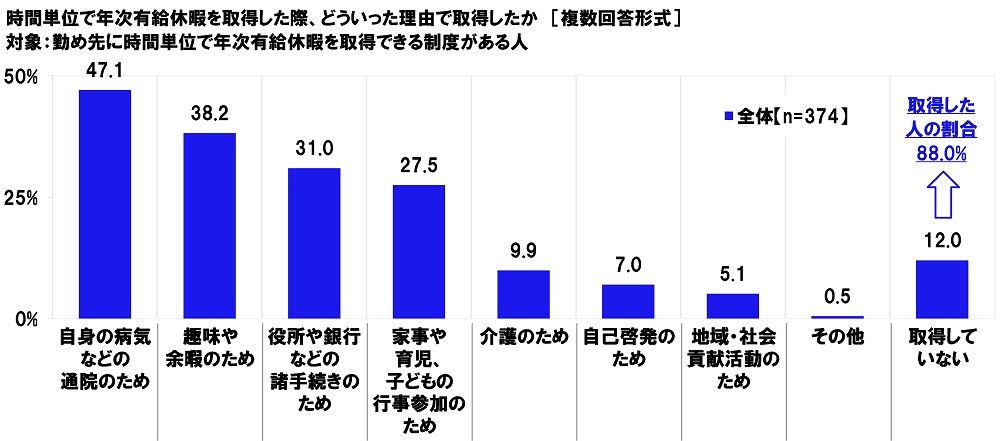

- 「勤め先に時間単位で年次有給休暇を取得できる制度がある」37.4%、[公務]では71.4%

- 時間単位で年次有給休暇を取得した理由

1位「自身の病気などの通院のため」2位「趣味や余暇のため」3位「役所や銀行などの諸手続きのため」

全回答者(1,000名)に、勤め先では、1時間や2時間といった、時間単位で年次有給休暇を取得できる制度はあるか聞いたところ、「ある」は37.4%、「ない」は43.5%、「わからない」は19.1%となりました。

業種別にみると、「ある」と回答した人の割合は、[公務](71.4%)が最も高くなり、[教育、学習支援業](64.3%)、[情報通信業](50.0%)が続きました。

労働組合の有無でみると、「ある」と回答した人の割合は、勤め先に労働組合がある人では48.8%と、勤め先に労働組合がない人(31.0%)と比べて17.8ポイント高くなりました。

勤め先に時間単位で年次有給休暇を取得できる制度がある人(374名)に、時間単位で年次有給休暇を取得した際、どういった理由で取得したか聞いたところ、「自身の病気などの通院のため」(47.1%)が最も高くなり、「趣味や余暇のため」(38.2%)、「役所や銀行などの諸手続きのため」(31.0%)、「家事や育児、子どもの行事参加のため」(27.5%)、「介護のため」(9.9%)が続き、取得した人の割合は88.0%、「取得していない」は12.0%となりました。

≪勤務間インターバル制度について≫

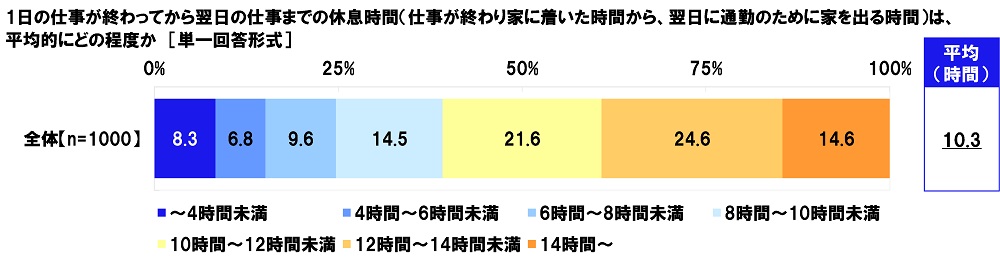

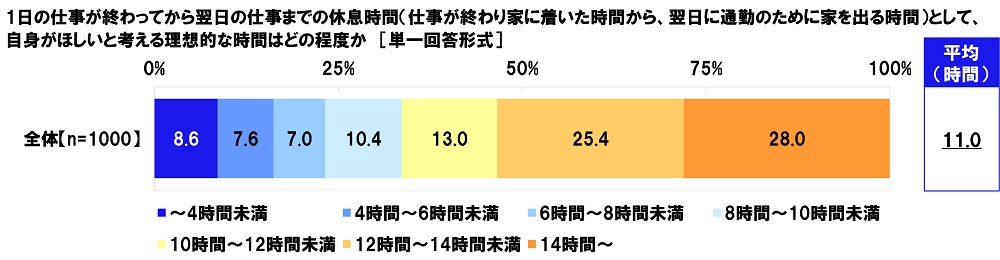

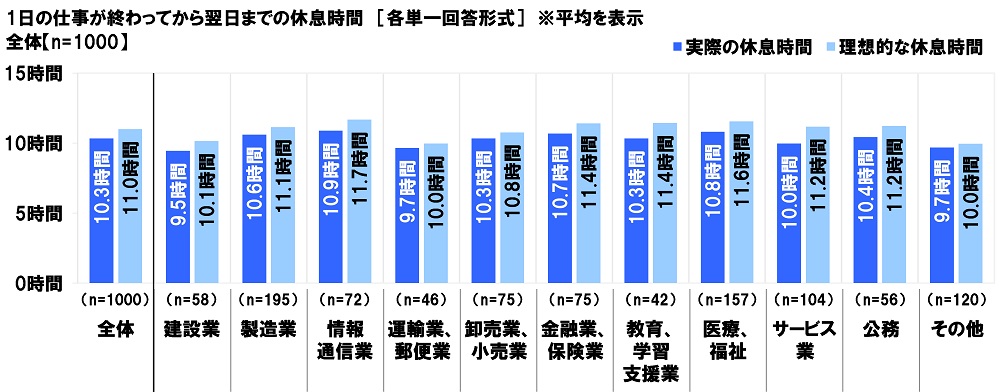

- 1日の仕事が終わってから翌日の仕事までの休息時間

実際の休息時間は平均10.3時間、理想的な休息時間は平均11.0時間

休息時間と勤務間インターバル制度について質問しました。

全回答者(1,000名)に、1日の仕事が終わってから翌日の仕事までの休息時間(仕事が終わり家に着いた時間から、翌日に通勤のために家を出る時間)は、平均的にどの程度か聞いたところ、「10時間~12時間未満」(21.6%)や「12時間~14時間未満」(24.6%)に多くの回答が集まり、平均は10.3時間でした。

1日の仕事が終わってから翌日の仕事までの休息時間(仕事が終わり家に着いた時間から、翌日に通勤のために家を出る時間)として、自身がほしいと考える理想的な時間はどの程度か聞いたところ、「12時間~14時間未満」(25.4%)や「14時間~」(28.0%)に多くの回答が集まり、平均は11.0時間でした。

業種別にみると、いずれの業種においても理想的な休息時間と比べて実際の休息時間のほうが短くなっており、理想的な休息時間(平均)と実際の休息時間(平均)の差が最も開いたのは[サービス業]の1.2時間差でした。

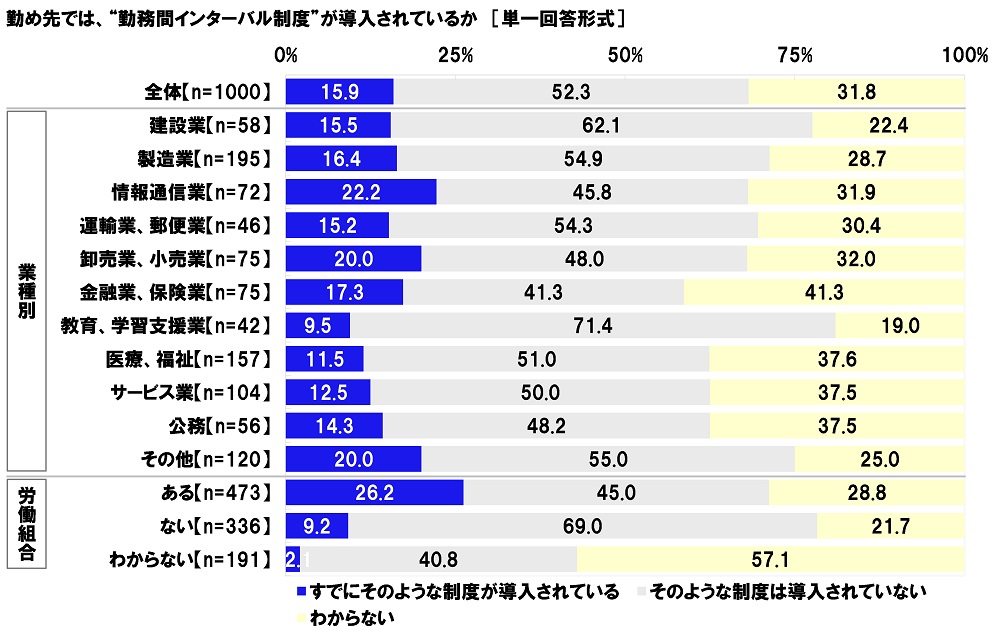

- 勤め先での“勤務間インターバル制度”導入状況

「すでに導入されている」15.9%、「導入されていない」52.3%

全回答者(1,000名)に、勤め先では、“勤務間インターバル制度”が導入されているか聞いたところ、「すでにそのような制度が導入されている」は15.9%、「そのような制度は導入されていない」は52.3%、「わからない」は31.8%となりました。勤務間インターバル制度は、1日の仕事の終わりと翌日の仕事の始まりの間に、一定の休息時間を設ける仕組みで、たとえば、長時間残業した日の翌日は、始業時間をその分遅らせることができるような制度です。労働者の健康を守ることを主な目的とする制度ですが、導入されているケースは少数派のようです。

業種別にみると、「すでにそのような制度が導入されている」と回答した人の割合は、[情報通信業](22.2%)が最も高くなり、[卸売業、小売業](20.0%)、[金融業、保険業](17.3%)が続きました。

労働組合の有無でみると、「すでにそのような制度が導入されている」と回答した人の割合は、勤め先に労働組合がある人では26.2%と、勤め先に労働組合がない人(9.2%)と比べて17.0ポイント高くなりました。

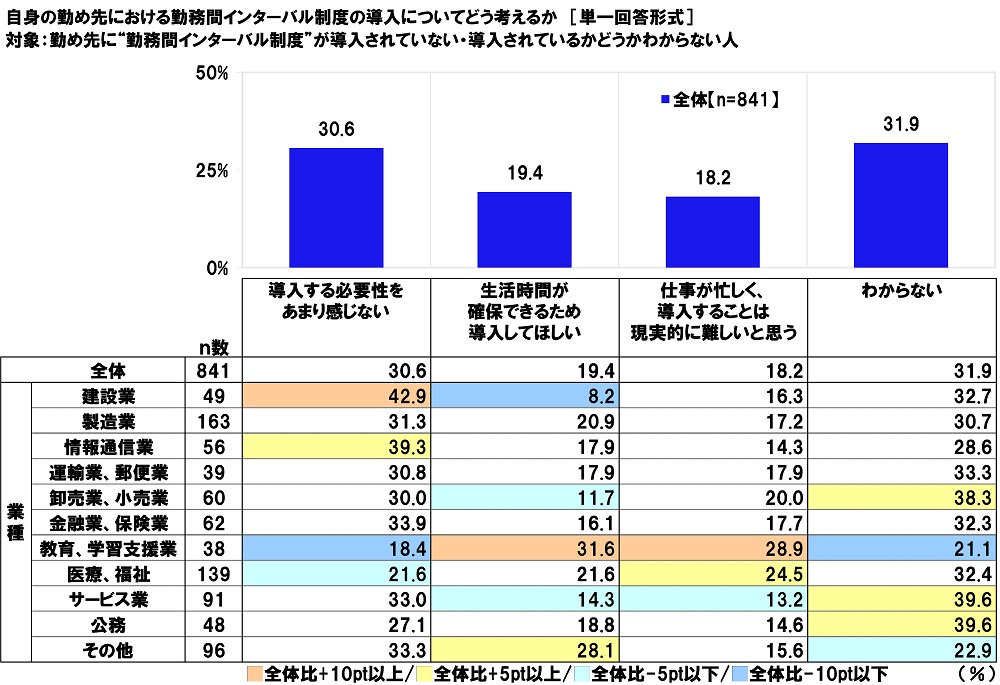

- 「仕事が忙しく、勤め先に勤務間インターバル制度を導入することは現実的に難しいと思う」

勤め先で制度が導入されていない人・導入状況が不明な人の18.2%、[教育、学習支援業]では28.9%

勤め先に“勤務間インターバル制度”が導入されていない・導入されているかどうかわからない人(841名)に、自身の勤め先における勤務間インターバル制度の導入についてどう考えるか聞いたところ、「導入する必要性をあまり感じない」は30.6%、「生活時間が確保できるため導入してほしい」は19.4%、「仕事が忙しく、導入することは現実的に難しいと思う」は18.2%、「わからない」は31.9%となりました。

業種別にみると、[教育、学習支援業]では「生活時間が確保できるため導入してほしい」が31.6%、「仕事が忙しく、導入することは現実的に難しいと思う」が28.9%と、他の層と比べて突出して高くなりました。

■調査概要■

調査タイトル:『働き方改革』(労働時間関係)の定着状況に関する調査2024

調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする15歳以上の正社員・正職員、契約社員・嘱託社員、派遣社員の形態で働く人

調査期間:2024年5月30日~6月3日

調査方法:インターネット調査

調査地域:全国

有効回答数:1,000サンプル

実施機関:ネットエイジア株式会社